春の訪れを感じさせる瑞々しい緑と、甘くシャキシャキとした食感が魅力のスナップエンドウ。ベランダや庭の限られたスペースでも、プランターで簡単に栽培できます。

この記事では、涼しくなる秋から始めるプランターでの栽培方法を解説しています。品種によって育て方が異なるため、秋に植えて春に収穫するスナップエンドウの育て方を網羅的にご紹介します。ぜひこのガイドを参考に、美味しいスナップエンドウ栽培にチャレンジしてみてください。

春頃収穫できるスナップエンドウ。この時期に収穫できる野菜てあまり多くないので貴重な野菜です。夏野菜準備と一緒に収穫を楽しむのがおすすめ!

1.スナップエンドウについて

スナップエンドウは、エンドウマメの一種で、原産地はエチオピアや中央アジアです。エンドウマメには、さやごと食べる「サヤエンドウ(絹さや)」と豆を食べる「グリーンピース」の2つの主な食べ方があります。

スナップエンドウはアメリカで品種改良され、1970年代に日本に導入されました。この品種は、豆が大きくなってもさやが固くならない特性を持ち、サヤエンドウとグリーンピースの良い特徴を併せ持っています。肉厚で甘みがあり、採れたてを茹でるだけで美味しくいただけます。

| 名称 | スナップエンドウ |

| 原産地 | アメリカ |

| 分類 | マメ科エンドウ属 |

| 発芽適温 | 18~20℃ |

| 育成適温 | 12~20℃ |

| プランター | 10号、横55cm |

| 土壌酸度 | pH6.5~7.0 |

| 収穫まで | 約150日 |

2.スナップエンドウの栽培計画と準備

プランターでスナップエンドウを栽培する場合、計画的に準備を行うことが成功への鍵です。この章では、スナップエンドウの栽培計画と準備について具体的に解説します。

2.1 スナップエンドウ栽培のプランター大きさ

2.1.1 スナップエンドウを育てるプランターを選ぶ

プランターは10号(30型)以上、または横型で55cm以上のものを選びましょう。これらは他の野菜にも使用することができる汎用性の高いサイズです。この大きさですと、2株くらいのスナップエンドウを育てることが可能です。

スナップエンドウの収穫が終わった後、4月頃までには、同じ設備を利用してゴーヤやきゅうり、ナスなどの夏野菜を育てることが可能です。

2.1.2 プランターの選び方

プランターを選ぶ際は、サイズの「号」や「型」の表記を理解することが重要です。プランターの材質や形状も植物の健康に大きく影響します。

こちらの記事では、プランター選びのコツとおすすめのプランターについても詳しく紹介しています。プランター購入を検討している方は、ぜひこれらの情報を参考にしてください。

2.2 スナップエンドウの栽培スケジュール

2.1.1 定植時期と収穫開始

スナップエンドウは、秋から植え付け、冬を越して春に収穫を楽しむ野菜です。幼苗の段階では耐寒性があり、-7℃までの低温に耐えうる力強さを持っています。しかし、成長すると耐寒性が低下するため、植え付けのタイミングは特に重要です。中間地帯を基準に、10月から11月上旬にかけての定植が推奨されます。

長い期間かけての栽培となるスナップエンドウは、春の収穫を迎えることで季節の移ろいを実感できる喜びも持っています。

2.3 スナップエンドウのプランター栽培の土づくり

プランターで使用する土は、2年目以降も適切な手入れを行えば再利用が可能です。プランター栽培を初めて行う方は、園芸店で取り扱っている野菜用の土を購入するのがおすすめです。

具体的な土の処理としては、土からの古い根を取り除いた後、土の再生材を混ぜ込んで使用します。さらに、太陽熱消毒を行うことで、土の状態をより良くすることができます。具体的な土づくりの手順や詳細については、別の記事で詳しく解説しています。

スナップエンドウは越冬に大きく育ててしまうと耐寒性が下がってしまう特性があるため元肥は少し控えめにし、暖かくなってから追肥で育てる方法も向いてします。

3.プランターで育てるスナップエンドウの育て方

スナップエンドウの育て方を、種まきから収穫まで段階ごとに詳しく解説します。

3.1 スナップエンドウの育苗

スナップエンドウは、直播で育てることもできますが、種まきから発芽までの間鳥の被害も多いためしま農研では育苗して育てています。このセクションではスナップエンドウの育苗について解説していきます。

3.1.1 スナップエンドウの育苗の手順

1.育苗ポットに種をまく

使用する育苗ポットのサイズは直径6cmとします。ポットに種を3~4粒まき、鳥から守るために適宜カバーをします。

中間地域では10月から11月初旬に種まきを行うのが最適です。種は約1週間で発芽します。発芽しない場合は再度種まきを行ってください。

2.間引き

本葉が1,2枚展開した段階で間引きします。元気のよい芽を1~2本残します。

3.生長の観察

本葉が3~4枚展開したら、プランターへの定植を行います。育苗期間は約30日です。

3.2 スナップエンドウの定植(プランター)

3.2.1 スナップエンドウのプランターでの定植箇所

スナップエンドウの定植は11月を過ぎてからが適切です。

横型プランター場合は、2箇所30cmくらいの間隔をあけて定植します。10号プランターの場合は、1,2箇所定植します。(2箇所植える場合は15cm以上は空けてください)

3.2.2 スナップエンドウのプランターでの定植手順

苗を定植する際の重要なポイントは、根がしっかりと活着することです。以下の手順に従って水やりを行うことで、根の活着を促進し、移植ショックを最小限に抑えることができます。

定植の工程で3回水を与え根の活着を促進しよう!

1.ポットへの水やり

定植の1~2時間前に、ポットにたっぷりと水を与えます。これにより、土が十分に湿り、苗が移植時のショックを最小限に抑えられます。

この際、液体肥料を希釈して使用すると、根の活着がさらに良くなります。

2.植え穴への水やり

植え穴を掘った後、その穴にも水をたっぷりと与えます。このステップは、土に十分な水分を確保し、苗が新しい環境にスムーズに適応できるようにするために重要です。

植え穴の深さはポットの高さに合わせて調整し、定植作業を容易にします。

3.定植後の水やり

覆土をした後、再度たっぷりと水を与えます。この水やりは、土と根が密接に接触することを促し、根の活着を助けます。

苗をポットから取り出す際は、根を傷つけないように慎重に行います。

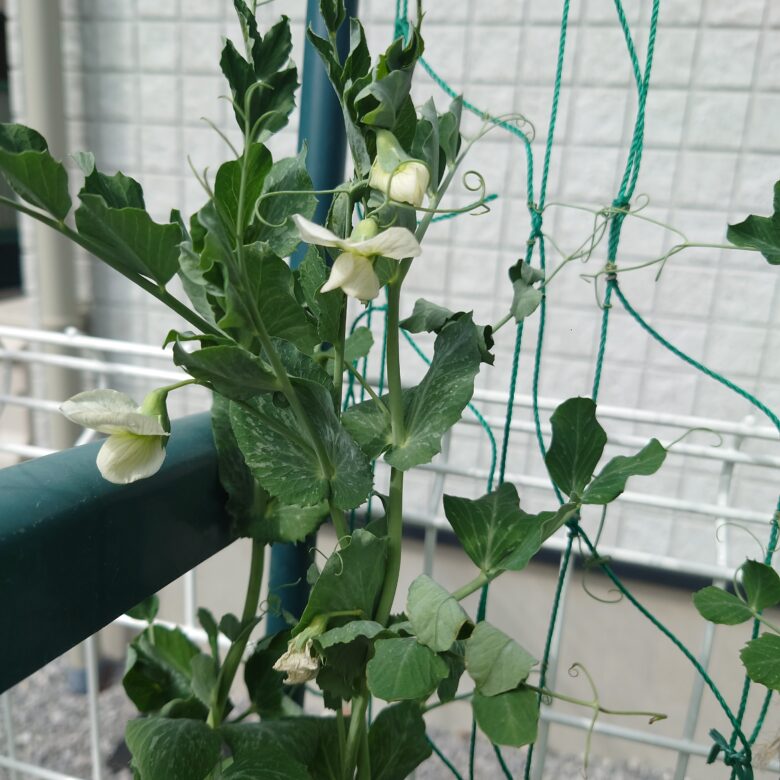

3.3 スナップエンドウのプランターでの支柱立てと誘引(プランター)

スナップエンドウはつるを伸ばして生育していく野菜になります。ネット支柱やあんどん支柱を立ててつるが伸びやすい環境を作ります。

本葉が5,6枚になったら誘引作業を開始します。葉が同じ個所に茂らないように伸ばしたい方向に麻紐などで誘引し通気性を確保します。

3.4 スナップエンドウの越冬のポイント(プランター)

スナップエンドウは秋に植えて越冬させることにより春に豊かな収穫をむかえることができます。越冬に関してはいくつかのポイントがあります。このセクションでは越冬のポイントについて解説していきます。

ポイント1:幼苗の段階で冬を迎える

スナップエンドウは、幼苗の段階で冬を迎えることで、耐寒性を強化できます。

品種や栽培環境によりますが、草丈が15cm程度で冬を迎えることができれば、その苗は高い耐寒性を持つ可能性があります。

ポイント2:霜対策

スナップエンドウは霜に弱いため、霜の降りる時期には、藁や不織布で土の表面を覆うことで霜の影響を軽減することができます。

3.4.3 ミニトンネルやフロートカバー設置

ミニトンネルやフロートカバーと呼ばれる透明なプラスチックまたは不織布のシートを使って、植物全体を覆う方法もあります。

寒さが厳しい場合は選択するのもよいでしょう。これにより、霜や寒さからの直接的なダメージを防ぎながら、植物に必要な日光を取り入れることができます。

3.5 スナップエンドウの追肥(プランター)

3.5.1 追肥の時期

スナップエンドウは、つるが伸びはじめる3月ころから追肥をはじめます。追肥のタイミングについて一覧表にしました。こちらを参考に追肥を実施してください

| 追肥の回数 | 追肥のタイミング |

| 1回目 | つるが伸はじめる3月頃 |

| 2回目 | 花が咲きはじめたら |

| 3回目 | 実をつけはじめて葉や花の様子をみながら |

3.5.2 追肥作業の向上

追肥は植物との対話とも言える作業で、正しい方法を見つけるためには経験と観察が必要です。植物の細かな変化に注意を払い、追肥の技術を磨くことで、野菜とのやり取りがより楽しく、生産的なものになります。

追肥に関するさらに詳しい手法や考え方については、しま農研の別の記事で詳しく解説しています。現在も追肥に関する研究を続けているため、興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

3.6 スナップエンドウの水やり(プランター)

スナップエンドウは多湿を避ける必要がありますが、プランター栽培では水分が切れやすいので注意が必要です。水を与える際は、たっぷりと与えることがポイントです。

夏に比べると水やりの頻度は少なくても問題ありませんが、地域にや天気によって適切な水やりの間隔を見つけることが大切です。

3.7 スナップエンドウの収穫(プランター)

スナップエンドウの収穫は、実が膨らみ、さやが緑色になったときです。房の上部をはさみで切り取ります。

たくさん収穫するこつはこまめなに収穫することにあります。どんどん実をつけるので、採り逃さないように注意してください。

3.6 スナップエンドウの病害虫・鳥害対策

スナップエンドウの栽培中には、病害虫や鳥による被害が発生することがあります。このセクションでは、そのような被害の状況と対策について詳しく解説します。

3.6.1 ヒヨドリによる被害

スナップエンドウがかじられたり、茎しか残っていない状態が見られた場合、ヒヨドリの被害が考えられます。近くに糞などが落ちていないか確認してください。

ヒヨドリはブロッコリーの葉なども好み、冬野菜には厄介な鳥です。鳥よけネットを使用することで物理的に防ぐことが効果的です。

3.6.2 ハモグリバエの幼虫被害

葉の表面に白い筋のような跡が見られた場合は、ハモグリバエの幼虫の被害の可能性があります。これらの害虫はスナップエンドウによく付き、被害が拡大すると光合成に影響が出て、最悪の場合株が枯れてしまうため注意が必要です。

発見した場合は、白い筋の端にいる幼虫を捕殺するか、市販されているハモグリバエ用の殺虫スプレーを使用して除去してください。

3.6.3 うどん粉病

春に気温が上昇し葉が茂ると発症しやすい病気です。葉に白い粉のようなものが見られた場合は、うどん粉病のサインです。

過湿が原因であることが多いため、通気性を良くする誘引や、お酢の葉面散布などの予防策が効果的です。発症してしまった場合は、感染部分の撤去を検討することも重要です。

スナップエンドウ栽培では後期には必ずみられる症状のため栽培終了を考えるのも1つの選択です。

4.しま農研のプランターでのスナップエンドウ栽培:実践編

しま農研では、スナップエンドウのプランター栽培に関する実践を進めており、独自の試みや遭遇するトラブルについて探求しています。この章では、その栽培の実際の様子を共有し、あなたがししとう栽培を行う際の参考になることを目指します。

4.1 スナップエンドウプランター栽培の観察記録

しま農研でのスナップエンドウのプランター栽培は、日々の観察に基づいてその成長プロセスをリアルタイムで記録しています。これにより、効果的な栽培方法を継続的に改善し、最適な技術を見つけ出す試みが進行中です。

これらのスナップエンドウの観察記録を、あなたが自身の栽培で生長比較などの情報源として参考にしてください。

4.まとめ

採れたてのスナップエンドウは、塩ゆでだけでもその美味しさが光り、春の訪れを感じさせる野菜です。プランター栽培が可能であるため、ベランダや小さな庭でも手軽に育てることができます。今回は、プランターでのスナップエンドウの育て方を中心にご紹介しました。

スナップエンドウは初心者から経験者まで、幅広い層の家庭菜園愛好者におすすめの野菜です。その甘みと歯ごたえは、栽培の手間を忘れさせてくれるほどの魅力を持っています。この記事が、あなたのスナップエンドウ栽培に役立つことを願っています。

また、しま農研ではさまざまな野菜の栽培方法を紹介しています。記事は50音順で整理され、アクセスしやすい形になっています。興味がある野菜の情報も手軽に探せますので、是非ご活用ください。

読んでいただきありがとうございました!

コメント