シュンギクは、冬の鍋料理やすき焼きに欠かせない野菜として知られています。涼しい気候にも強く、害虫被害が少ないため、秋冬の人気野菜の一つです。

キク科に属するシュンギクは、その独特の香りでアブラナ科の害虫を自然に防ぐ効果があるとされています。単独での栽培はもちろん、アブラナ科との混植によるコンパニオンプランツとしても非常に有効です。

この記事では、シュンギクの栽培方法を総合的に解説しています。種まきから間引き、剪定、収穫までの過程を詳しく説明し、夏野菜の後の季節に、秋冬の庭での楽しみとしてシュンギクを育てる魅力をお伝えします。

シュンギクは比較的害虫被害が少ない野菜なイメージです。しま農研でも害虫対策なしで挑んだ初めての冬野菜でも元気に育ってくれました。

1.シュンギクについて

シュンギクは、地中海が原産の野菜で、肥沃な土壌で他の植物と共に群生する性質を持ちます。共生型の特徴を持つため、他の作物との混植に適しており、多様な植物との共栄が可能です。寒さには強いですが、発芽初期から本葉が展開するまでの間は寒さに弱いため、秋に播種するのが理想的です。

ヨーロッパではその独特の香りが食用としてはあまり好まれず、主に観賞用として栽培されています。一方、アジアではその特有の風味を生かした食用として広く利用されています。

| 名称 | シュンギク |

| 原産地 | 地中海沿岸 |

| 分類 | キク科シュンギク属 |

| 発芽適温 | 15~20℃ |

| 育成適温 | 15~20℃ |

| 株間 | 15~20cm |

| 土壌酸度 | pH6~6.5 |

| 収穫まで | 約1ヶ月 |

2.シュンギクの地植えでの栽培計画と準備

地植えでシュンギクを栽培する場合、計画的に準備を行うことが成功への鍵です。この章では、シュンギクの栽培計画と準備について具体的に解説します。

2.1 シュンギクの地植えでの栽培時期

シュンギクの栽培には適切な気温が重要で、発芽と生育には15〜20℃の温度が理想的です。27℃を超える高温ではシュンギクの成長が抑制され、また、苗の段階での低温は寒害のリスクが高まります。これを踏まえると、温度が極端に高くない、または低すぎない播種期間の選定が肝心です。

特に中間地域では、春に播種する場合は4月中旬から5月中旬が適期とされ、秋に播種する場合は8月中旬から9月頃が理想的です。しま農研では、特に秋に播種することを推奨しています。この時期に播種することで、適度な温度下でシュンギクが健康的に育つことが期待できます。

2.2 シュンギクの栽培スペース

シュンギクは栽培スペースをあまり必要としないため、限られた空き地にも適しています。

一般的な植付けは70cmの畝に2列植え、横幅(条間)は30cm、縦幅(株間)は20cm以上を確保することが推奨されます。

ただし、これらの間隔は栽培するシュンギクの品種や環境条件に応じて調整する必要があります。特に混植栽培を行う場合、他の野菜の生長も考慮することが重要です。

2.3 摘み取り種と株張り種の違い

シュンギクには、葉のサイズに基づいて大葉種、中葉種、小葉種の三種類が存在し、さらに収穫のスタイルに応じて株張り種と摘み取り種に分けられます。

2.3.1 摘み取り種

摘み取り種は草丈が比較的低く、葉が密に生じるため、葉の先端を定期的に摘み取りながら繰り返し収穫することが可能です。

この方法では、栽培期間中に追肥や剪定が必要になることが多く、少し手間がかかりますが、長期間にわたり収穫を楽しむことができます。

中葉しゅんぎく(摘み取りタイプ)の種はこちら

2.3.2 株張り種

株張り種は株元から広がる多くの分岐を持ち、成長したシュンギクを一度にまとめて収穫する特徴があります。

このタイプは、「抜き取り型」とも呼ばれ、手間が少なく大量の収穫が可能です。しかし、一度に多くの収穫が行われるため、収穫したシュンギクの消費計画も重要です。

生でもおいしい春菊の種はこちら

2.4 シュンギクの土づくり

土づくりはシュンギクを含む多くの野菜の栽培成功において基盤となる必要不可欠なステップです。しかし、夏野菜との切り替え期間が短い秋冬野菜については、土づくりを手早く行うことが重要です。そのため、土づくりよりも播種や定植の時期を優先させます。

シュンギクは肥沃な土を好む一方で、育成には菌根菌が関与するため、土壌が過度に栄養豊富でない方が良いです。このため、元肥は控えめにし、堆肥を中心にした施肥が推奨されます。

秋冬野菜の土づくりは、遅くともお盆過ぎには始めるよいでしょう。具体的には夏野菜の片付け後に堆肥や元肥を施し、土のpHを調整します。余裕があれば、太陽熱消毒も行うと良いでしょう。秋冬野菜の具体的な土作り手順については、別の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

3.シュンギクの地植えでの育て方

このセクションでは、シュンギクの具体的な育て方を播種から、防虫ネットの立て方や収穫までを詳しく解説していきます。

3.1 シュンギクの種まき(地植え)

3.3.1 シュンギクの種まき時期

シュンギクの種まきは季節によって時期が異なります。春に播種する場合は4月中旬から5月中旬が適しています。一方、秋の播種は8月中旬から9月頃が理想的です。

3.3.2 シュンギクの種まき手順

点まきでも可能ですが、しま農研で採用しているスジまきの手順についての手順について説明します。

1.まき筋を作る

シュンギクは乾燥を嫌うため、種まき前に水をまいて土を濡らしておくと、種も流れずに良い環境を整えることができます。

次に、種をまく場所に深さ1cm程度のまき筋を作り、種をまきやすい状態にします。また、2条以上植えたい場合は、15~30cmほどの間隔を開けてまき筋を作ります。

2.シュンギクの種をまく

種は0.5~1cmの間隔でまきます。過密にならないよう注意してください。

シュンギクの種は好光性種子と呼ばれ、発芽に光を必要とするため、0.5cmの覆土で軽く覆います。

最後に種が流れないように、ゆっくりと水を与えます。水の量には特に注意して、種が定着するようにします。

3.2 シュンギクの間引き(地植え)

3.2.1 株張り種と摘み取り種の間引きの違い

間引きは、適切な間隔を保ちながら余分な苗や芽を取り除くことで、健康的な植物の成長を促します。シュンギクを育てる際の間引きは、品種によって異なるアプローチが必要です。

株張り種は、本葉が4から5枚展開した段階で間引きを行い、これで通常の管理が完了します。一方、摘み取り種では、本葉が7から8枚になった時点で再度間引きを行い、継続的に収穫を行えるようにします。

| 間引き | タイミング | 株の間隔 | 品種による違い |

| 1回目 | 本葉が1,2枚の時 | 2~3cm | |

| 2回目 | 本葉が4,5枚の時 | 5~6cm | 株張り種はここで完了 |

| 3回目 | 本葉が7,8枚の時 | 10~20cm | 摘み取り種はここで完了 |

3.2.2 シュンギクの間引きのタイミング

シュンギクの間引きは葉の展開を見て行います。生育が良い苗を残し、成長が遅れている苗や弱った苗を取り除くことが重要です。また、間引いたシュンギクは食用にも向いており、サラダなどに活用することをお勧めします。

シュンギクの間引き:1回目

最初の間引きはシュンギクの苗が本葉を1~2枚展開した際に行います。

このとき、株間を2~3cm程度に保つようにします。

シュンギクの間引き:2回目

2回目の間引きは本葉が4~5枚展開した時点で行います。

この際、株間を5~6cm程度に広げるようにします。

株張り種はこの段階で間引きを終了します。

シュンギクの間引き:3回目

摘み取り種の場合、3回の間引きを行います。本葉が7~8枚展開した時点で行い、株間を10~20cm程度に広げます。

間引き後は土寄せをして根の安定を助けることが良いでしょう。

3.3 シュンギクの追肥(地植え)

シュンギクの追肥は品種によって異なりますので、栽培している品種に合わせた追肥をおこないましょう。

3.3.1 シュンギクの品種による追肥の違い

株張り種の追肥: 株張り種のシュンギクは基本的に追肥が不要ですが、2回目の間引き後に葉の色が薄くなるなど栄養不足の兆候が見られた場合のみ追肥を行います。

摘み取り種の追肥: 摘み取り種のシュンギクは、草丈が20cmに達した際や収穫後に最初の追肥を行います。その後は、側枝を収穫しながら、葉の色や生長状況を観察し、必要に応じて追肥を続けます。

3.3.2 追肥作業の向上

追肥は植物との対話とも言える作業で、正しい方法を見つけるためには経験と観察が必要です。植物の細かな変化に注意を払い、追肥の技術を磨くことで、野菜とのやり取りがより楽しく、生産的なものになります。

追肥に関するさらに詳しい手法や考え方については、しま農研の別の記事で詳しく解説しています。現在も追肥に関する研究を続けているため、興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

3.4 シュンギクの収穫

シュンギクの収穫方法は品種によって異なります。株張り種と摘み取り種という二つのタイプがあり、それぞれの収穫方法に違いがあります。いづれの品種も採り遅れると硬くなりすじっぽくなるため美味しくありません。適切なタイミングで収穫することがとても重要です。

3.4.1 株張り種の収穫

草丈が15~20cmに達したら、収穫のタイミングです。収穫は株元からハサミで切り取るか、根ごと引き抜く方法があります。

株張り種は成長速度が速く、一度に大量収穫することが可能ですが、すべてを一度に播種すると一時に大量収穫となるため、播種のタイミングをずらすなどの工夫するのもよいでしょう。

3.4.2 摘み取り種の収穫

摘み取り種のシュンギクは、持続的に収穫することが可能です。

草丈が20~25cm、本葉が9~10枚展開した段階で、最初の収穫が行えます。収穫時には茎から4~5枚の葉を残して、その上を切り取ります。その後も側枝が25cm程度伸びたら、2枚の葉を残して再度収穫します。

このサイクルを繰り返すことで、一株から複数回にわたり収穫を楽しむことができます。注意点としては、一度に多くの葉を摘み取ると根に負担がかかるため、適度に収穫するようにしましょう。

収穫のタイミングについては以下の表にまとめましたのでこちらも参考にしてください。

| 収穫 | タイミング | 収穫する箇所 | 日数目安 |

| 1回目 | 本葉9枚~10枚、草丈20~25cmくらい | 本葉を4~5枚残して茎を切る | 播種40日 |

| 2回目 | 側枝が25cmくらい伸びたら | 本葉を2枚残して茎を切る | 播種55日 |

| 3回目以降 | 側枝が25cmくらい伸びたら(伸びが悪いもの摘む) | 本葉を2枚残して茎を切る | 播種70日 |

4.シュンギクのコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツを活用した混植栽培は、限られたスペースを最大限に活用し、病害虫のリスクを減らすと同時に野菜の生育を助ける効果が期待できます。

また、多種多様の野菜を収穫することができるため、家庭菜園でたくさんの野菜を楽しむことができ、家庭菜園にはおすすめの栽培方法です。

4.1 相性のいい野菜とその効果

シュンギクはコンパニオンプランツとして相性の良い野菜が多く、特にアブラナ科との組み合わせがおすすめです。キク科の植物は独特な香りは、害虫忌避の効果が期待できます。

シュンギクと相性の良い野菜には、以下のようなものがあります。

ダイコン、キャベツ、ブロッコリー、チンゲン菜、カブ

これらの野菜とシュンギクを一緒に植えることで、お互いの成長を助け合い、害虫を遠ざける効果が期待できます。また、シュンギクは条間もあまりとらないため、コンパニオンプランツとして選定しやすい野菜です。

コンパニオンプランツの組み合わせを工夫することで、シュンギクの栽培がさらにスムーズに進み、野菜たちが健やかに成長することが期待できます。ぜひ、家庭菜園でシュンギクの栽培を試してみてください。

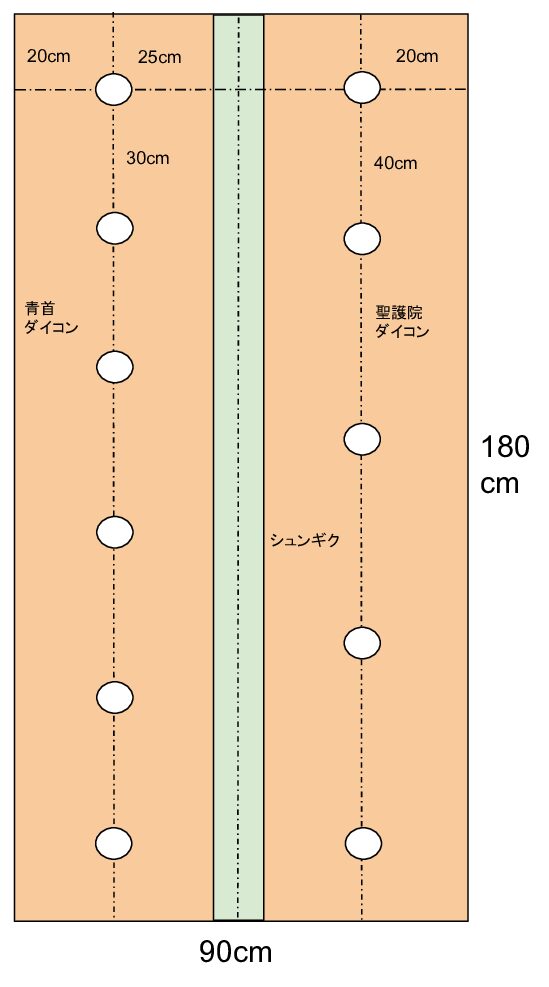

4.2 シュンギクの混植作付け例

しま農研では、地植え栽培で混植栽培をベースに様々な作付け方法を実践しています。その中で、失敗もありますが成功したことも多く、その経験から得た作付け例をご紹介します。

4.2.1 シュンギクとダイコンの混植作付け例

ダイコンとシュンギクは良いコンパニオンプランツとして知られており、シュンギクの特有の香りが害虫を遠ざける効果を持つため、ダイコンの健康な成長を助けることが期待されます。

ダイコンと同じ時期に植えると、ダイコンが大きく成長してシュンギクの日照条件が悪くなってしまうため、ダイコンの播種を少し遅らせることを検討してください。しま農研の経験としては、摘み取り型よりも株張り型のシュンギクが混植栽培には向いているとされています。

5.しま農研の地植えでのシュンギク栽培:実践編

しま農研ではシュンギクの地植え栽培に関する実践を進めており、独自の試みや遭遇するトラブルを通じて多くを学んでいます。

この章では、その栽培の実際の様子を共有し、地植え栽培を行う際の貴重な参考情報を提供します。

5.1 シュンギク栽培の観察記録

しま農研では日々のシュンギク栽培をリアルタイムで観察し、その記録を共有しています。これにより、効果的な栽培方法を継続的に評価し、最適な栽培技術を見つけるための試みが進行中です。

これらの観察記録を活用し、あなたのシュンギク栽培における成長比較や問題解決の参考としてください。

5.2 しま農研のシュンギクの地植え栽培レポート

しま農研では、シュンギクの地植え栽培の過程を詳細に観察し、「シュンギクの地植え栽培レポート」としてまとめています。このレポートには、月ごとの成長記録や日常のケアの様子が含まれており、あなたの栽培の参考や目安として役立ちます。

家庭菜園には様々な疑問や課題が存在します。しま農研ではこれらの疑問に対して実際の検証や考察を行い、失敗事例も含めてレポートしています。

シュンギクの地植え栽培に関するさらなる疑問や課題がある方は、ぜひこのレポートを参考にしてください。

6.まとめ

この記事では、シュンギクの栽培に関する包括的なガイドを提供しました。シュンギクはその独特の香りと栄養価の高さで知られ、冷涼な気候でも育ちやすいことから、秋冬の家庭菜園に最適です。また、コンパニオンプランツとしての役割も重要で、特にアブラナ科の野菜との相性が良いことが特徴です。

混植栽培の技術を駆使することで、害虫のリスクを減らし、土壌の健康を維持しながら、より豊かな収穫を目指すことができます。しま農研の実践例も参考にしていただき、あなたのシュンギク栽培のインスピレーションとなり、家庭菜園の新しい冒険が始まるきっかけになれば幸いです。

また、しま農研ではさまざまな野菜の栽培方法を紹介しています。記事は50音順で整理され、アクセスしやすい形になっています。興味がある野菜の情報も手軽に探せますので、是非ご活用ください。

読んでいただきありがとうございました!

コメント