こんにちは、しま農研です!しま農研では毎年、コンパニオンプランツを活用した混植栽培を楽しみながら、家庭菜園の可能性を広げています。

混植栽培は、限られたスペースを有効活用し、病害虫のリスクを減らすだけでなく、野菜同士の相互作用で成長を助け合う魅力的な方法です。成功の鍵は、適切な組み合わせと、それぞれの野菜を植える距離にあります。

この記事では、しま農研が実際に試した混植栽培の作付けプランを紹介します。作付けする野菜の配置や距離を参考にして、多様な野菜を1年中楽しんでみましょう!

しま農研で実際にやってみた混植栽培の作付けプランを共有します。この組み合わせを考える作業は毎年の楽しみの1つです。

1.コンパニオンプランツの「距離」について

コンパニオンプランツを活用した栽培では、相性、距離、タイミングの3つが成功の鍵となります。これらを適切に理解し組み合わせることで、植物同士が互いに成長を助け合い、健康的な生育環境を作り出すことが可能になります。

この記事では、特に「距離」に焦点を当てて解説します。適切な距離を保つことで、植物間の競合を避け、相乗効果を最大限に発揮させることができます。各植物の特性と相性を理解し、それに基づいて距離を設定することが重要です。

たとえば、ナスとバジルは相性が良い組み合わせですが、近すぎるとお互いの成長が阻害される可能性があります。一方で、ニラとピーマンは互いの効果を引き出すため、近接して植えることが推奨されます。

さらに詳しい情報を知りたい方は、しま農研が作成した「コンパニオンプランツのまとめガイド」をぜひご参照ください。基礎知識を深めることで、家庭菜園をより充実させることができるはずです。

2.混植栽培のおすすめ作付けプラン

混植栽培では、相性の良い野菜同士をどのように配置するかが成功の鍵となります。しかし、「どのように配置すればよいのか」という疑問は、多くの家庭菜園愛好家が直面する課題でもあります。

しま農研では、先人たちの知恵を参考にしながら、コンパニオンプランツを活用したさまざまな栽培方法を実践しています。ここでは、その中からおすすめの作付けプランをいくつかご紹介します。

紹介するプランには、成功例だけでなく、改善点が見つかった事例も含まれています。これらの実例を参考にすることで、自分の菜園に合った作付けプランの具体的なイメージが浮かびやすくなるでしょう。

しま農研の栽培レポートや詳細な作付けプランも併せてご覧いただくことで、より深い理解と実践のヒントを得ることができます。ぜひ参考にして、多様な野菜を楽しむ家庭菜園ライフを充実させてください。

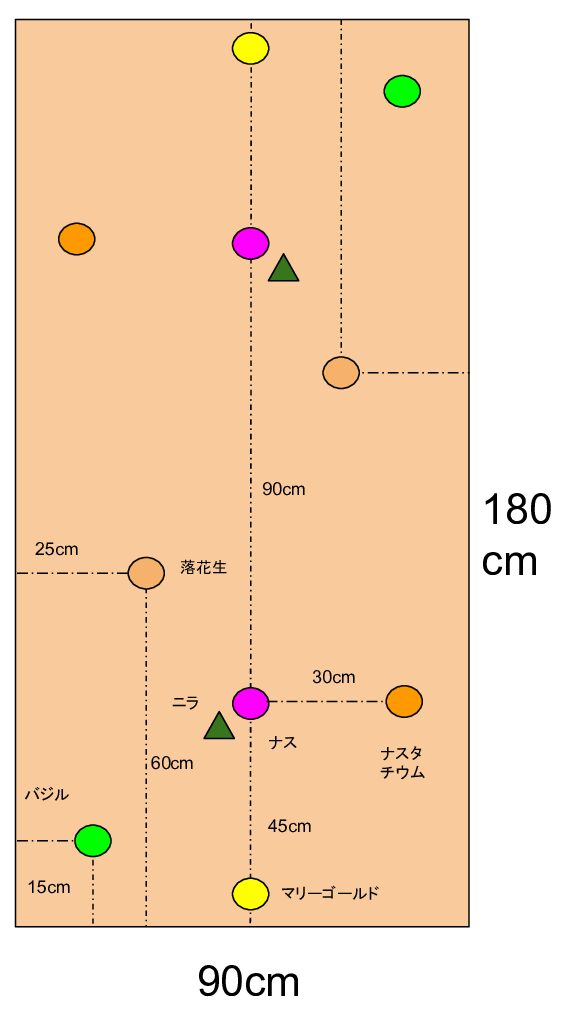

2.1 ナスを中心にした混植栽培作付けプラン

夏野菜の代表格であるナスは、相性の良い野菜が多く、混植栽培を楽しむには最適な選択肢です。しま農研では、ナスを中心にさまざまな野菜を配置して混植栽培を実践しました。

この作付けプランでは、ナスの周囲にニラ、落花生、バジル、ナスタチウム、そしてマリーゴールドを植えました。この組み合わせにより、菜園が彩り豊かになり、作業の楽しさが増しただけでなく、収穫の楽しみも倍増しました。特にナスタチウムやマリーゴールドが咲き誇る姿は、菜園の美観を引き立てるだけでなく、菜園全体の雰囲気を華やかにしてくれました。

栽培結果として、ナス2株から合計71本の収穫があり、満足のいく結果となりました。また、バジルは予想を超える成長を見せ、収穫したバジルで自家製ジェノベーゼソースを作るなど、家庭での料理に大いに活用できました。

一方、落花生は収穫直前に鳥害を受けてしまい、収穫ゼロという悔しい結果に。この経験を通じて、鳥害対策の重要性を再認識しました。

これらの混植栽培を楽しみたい方は、以下の記事でしま農研の詳細な実践記録をご覧ください: [ナスを中心にしたコンパニオンプランツの混植栽培レポート]

ナスとこれらの野菜との相性や育て方についての具体的な情報も、ぜひ参考にしてください!

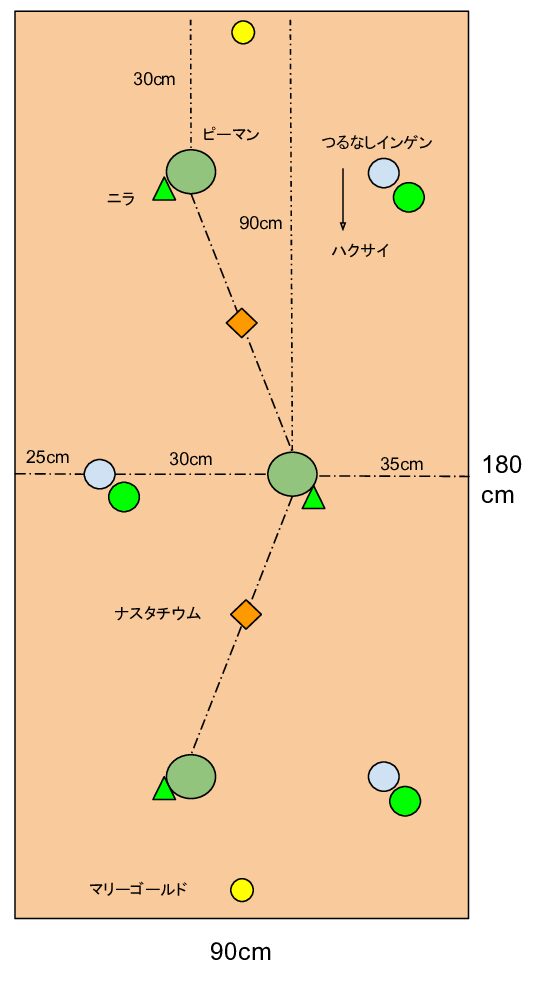

2.2 ピーマンを中心にした混植栽培作付けプラン

ピーマンは、品種が豊富で育てがいのある野菜です。同じスペース内でパプリカやシシトウ、トウガラシなども一緒に育てることが可能です。また、ナス科の野菜の中でも根が浅い特徴があり、他の野菜と混植する際の工夫がしやすい点が魅力です。

しま農研では、ピーマンを中心に、つるなしインゲン、ニラ、ナスタチウム、マリーゴールドを組み合わせた混植栽培を実践しました。また、春夏のつるなしインゲンの後作として、秋冬にハクサイを植えるリレー栽培も取り入れました。

この作付けプランの結果、ピーマンとパプリカだけで合計241個を収穫する大豊作の年となりました。収穫は12月頃まで続き、つるなしインゲンと入れ替わる形で育てたハクサイとも一緒に楽しむことができました。このようなリレー栽培を組み込むことで、季節ごとに多様な野菜を楽しむことができます。

この作付けプランの詳細な実践記録については、「ピーマンを中心にしたコンパニオンプランツの混植栽培レポート」をぜひご覧ください。ピーマンとこれらの野菜との相性や具体的な育て方についても詳しく解説していますので、次の家庭菜園の計画にお役立てください。

ピーマンとこれらの野菜との相性や育て方についての詳細は、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

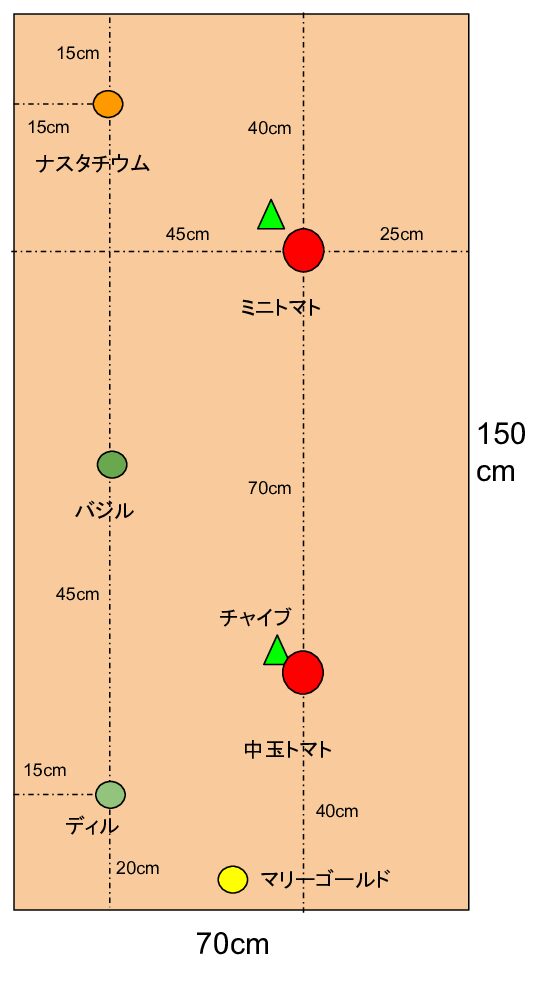

2.3 トマトとハーブの混植栽培作付けプラン

トマトは夏野菜の中でも特に人気が高く、その鮮やかな赤い実が菜園を彩り、栽培の楽しさを与えてくれる魅力的な野菜です。他感作用が強い性質を持つトマトですが、適切な植物を選べば混植栽培は十分可能です。

今回の作付けプランでは、トマトとハーブの混植をテーマに試みました。中玉・ミニトマトを中心に、バジル、ディル、ナスタチウム、チャイブ、マリーゴールドを組み合わせて定植しました。特にバジルは、トマトとの相性が非常に良いことで知られ、害虫の予防やトマトの成長促進に役立つ、鉄板のコンパニオンプランツです。

このプランで実際に栽培を行った結果、中玉・ミニトマトは182個もの収穫を達成し、放任栽培で育てた株も大きく健康的に成長しました。さらに、バジルは見た目も香りも楽しめる結果となり、混植栽培の醍醐味を味わえました。ただし、チャイブやディルが早期に枯れてしまうなど、一部の植物でうまくいかなかった部分もありました。

この作付けプランの詳細な実践記録については、「トマトとハーブのコンパニオンプランツ混植栽培レポート」で詳しく解説しています。失敗も含めた具体的な情報もありますので、ぜひ次の家庭菜園計画の参考にしてみてください。

また、トマトと相性の良いおすすめ野菜や育て方の詳細については、関連する記事もぜひご覧ください。家庭菜園の可能性を広げるためのヒントが詰まっています!

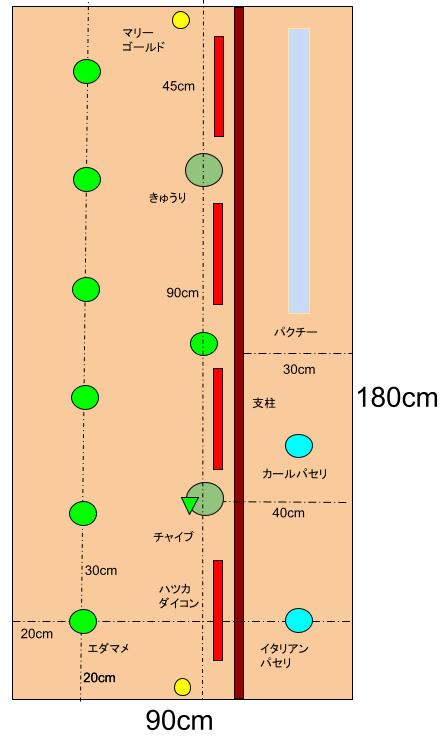

2.3 きゅうりを中心にした混植栽培作付けプラン

きゅうりは収穫量が多く、日当たりが多少悪くても育つため、幅広い環境で栽培が可能な野菜です。つる性で背が高く成長するため、日陰を作る特徴もあり、混植栽培に向いています。

しま農研で実践した作付けプランでは、きゅうりを中心に、エダマメ、チャイブ、パセリ、パクチー、ハツカダイコン、そしてマリーゴールドを混植しました。エダマメについては、十分な収穫を楽しめるように7株分のスペースを確保しました。

この作付けプランの結果、2株のきゅうりから合計83本の収穫があり、家庭菜園での需要を十分に満たすことができました。また、収穫後すぐに塩ゆでにしたエダマメの味は格別で、家庭での食卓を豊かにしてくれました。

一方で、日陰を利用した配置の中で、日陰時間が長すぎた場所では、日陰に強いはずのパセリやチャイブも思うように育たないという課題が発生しました。この経験から、野菜ごとの適切な日陰時間を見極める重要性を学ぶことができました。

今回の混植栽培は、全てが成功とは言えなかったものの、その試行錯誤も含めて栽培レポートとして共有しています。「きゅうりを中心にしたコンパニオンプランツの混植栽培レポート」をぜひご覧ください。

また、きゅうりとそれぞれの野菜との相性や育て方については、別の記事で詳しく解説しています。この情報を参考にして、次の混植栽培の計画に役立ててください!

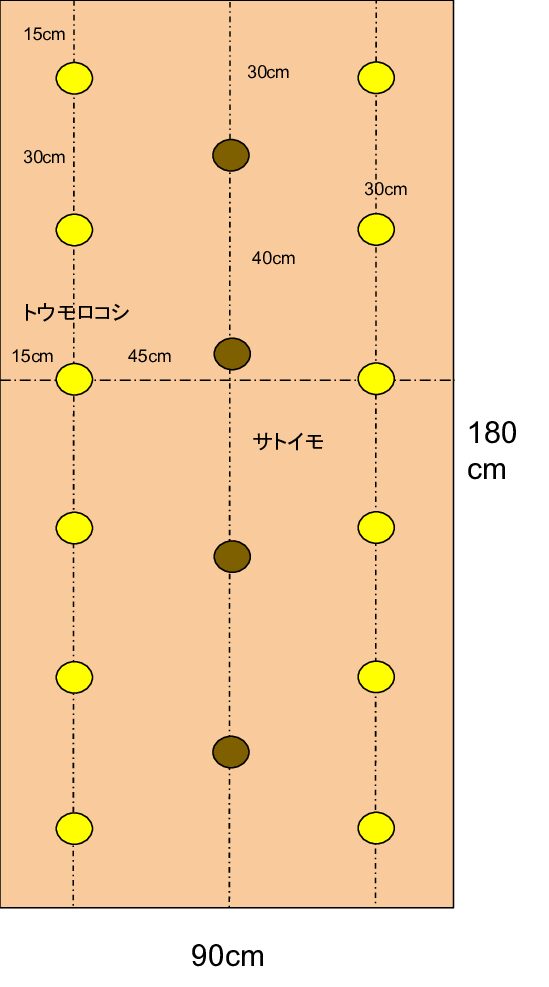

2.4 サトイモとトウモロコシの混植栽培作付けプラン

サトイモは手間がかからず育てやすい上に、1株からたくさん収穫できるため、家庭菜園に最適な野菜です。そのサトイモと相性の良い野菜として、トウモロコシが挙げられます。

しま農研で実践した作付けプランでは、高く成長したトウモロコシがサトイモに適度な日陰を提供し、強い日差しから守る役割を果たしました。この作付けでは、畝の両脇にトウモロコシを植えることで、太陽の方向を気にせず栽培できる配置になっています。また、サトイモは4株あれば家庭菜園でも十分な収穫量が得られるため、満足度の高い作付けが実現しました。この作付けプランの結果として、11本のトウモロコシと7.2kgのサトイモを収穫することができました。

詳しい実践結果については、以下の記事をご参照ください: [サトイモとトウモロコシのコンパニオンプランツ混植栽培レポート]

サトイモとトウモロコシの相性や育て方についての詳細情報も掲載していますので、参考にしていただければ幸いです。

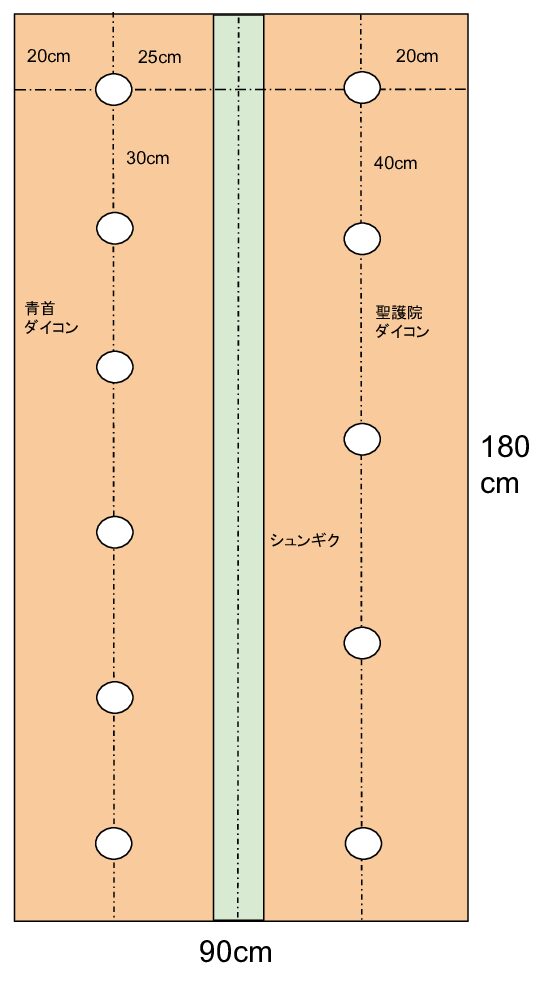

2.5 ダイコンとシュンギクの混植栽培作付けプラン

ダイコンは、秋冬野菜の中でも特に収穫時の喜びが大きい根菜です。大きく成長したダイコンを引き抜く瞬間は家庭菜園の醍醐味とも言えます。また、ダイコンの葉も栄養豊富で、美味しく調理して楽しむことができます。そんなダイコンと相性の良い野菜として、シュンギクがよく知られています。

しま農研で実際にダイコンとシュンギクを混植したところ、ダイコンは順調に成長し、大きな収穫を得ることができました。しかし、シュンギクの生育が思うように進まない結果となりました。その原因として、ダイコンとシュンギクを同時に種まきしたことで、成長したダイコンの葉がシュンギクの日照を遮り、生育に影響を与えた可能性が考えられます。

この経験を踏まえると、混植の際にはダイコンとシュンギクの植え付け時期や距離を調整し、シュンギクに十分な日照を確保する工夫が必要です。

しま農研の実践記録は「しま農研のダイコンとシュンギク混植栽培レポート」で詳しくご覧いただけます。このレポートを参考に、混植栽培にチャレンジしてみてください。

ダイコンと相性のいい野菜や具体的な育て方についての詳細は、別記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

3.まとめ

この記事では、コンパニオンプランツを活用した混植栽培の様々な作付けプランを紹介しました。ダイコンとシュンギクの組み合わせや、ナス中心の栽培計画など、多種多様な野菜の組み合わせを通じて、家庭菜園での多様性と収穫の楽しみを深めることができます。

コンパニオンプランツを用いた混植栽培は、害虫のリスクを減らし、野菜同士が互いに成長をサポートする効果が期待できます。しかし、実際の栽培では理論通りにいかないこともあり、環境や気候に応じた柔軟な対応が必要となることも学びました。

各野菜の特性を理解し、適切な距離と配置で植えることが、混植栽培の成功の鍵です。しま農研での栽培レポートや作付けプランを参考にしながら、自分なりの混植栽培を試してみることをお勧めします。この記事が、あなたの家庭菜園での豊かな収穫への一助となれば幸いです。

作付けプランを立てることは栽培計画を立てる上での重要なステップです。作付けプランに加えて、「科」を意識した輪作のプランや、定植や播種のタイミングを考慮することも大切です。こちらの記事ではそれらの情報を網羅したガイドになっており、栽培計画全体の参考になります。是非、効果的な栽培計画を立てる際にこの情報を活用してください。

読んでいただきありがとうございました!

コメント