家庭菜園は、自分の好きな野菜を新鮮な状態で食べることができます。せかっくなら、なるべく色んな種類の野菜を育てて収穫を豊かにしてみませんか?そんな時におすすめなのが、コンパニオンプランツを活用した混植栽培方法です。

野菜にはそれぞれ近くに植えるといい影響を与える組み合わせがあり、このことをコンパニオンプランツといいます。この方法を知っておくと限られたスペースで多種多様な野菜を育てることができるので家庭菜園をやる場合、試してみて損はない!方法だと思います。

本記事では、コンパニオンプランツの基本的な知識から、各々の野菜に焦点を当てた相性のよい組み合わせとその理由、しま農研がおすすめの作付けプランから実践した栽培レポートまで、しま農研が知っているコンパニオンプランツの知識をまとめています。

この記事にある情報があなたが混植栽培をチャレンジする際のヒントになることを願っています。ぜひ参考にしていただき多種多様の野菜を収穫して、豊かな食卓にしましょう!

しま農研が色んな野菜を育てたい!て気持ちでいきついたのが、コンパニオンプランツでした。この記事はその最初の1ページです。しま農研流も共有しますので1つの参考にしてみてください。

・コンパニオンプランツの組み合わせの理由を知りたい。

・特定の野菜における相性のよいコンパニオンプランツを知りたい。

・コンパニオンプランツを活用した作付けプランが知りたい。

・定植や播種の適切なタイミングを知りたい。

1.コンパニオンプランツとは

コンパニオンプランツは、相性の良い植物を近くに植えることで、互いの生育を助け合う栽培方法です。自然界では、さまざまな植物が共生していますが、家庭菜園においても、この自然の原則を応用することができます。

ただし、適当に混植すると生育が悪くなることもあるため、適切な知識は不可欠です。例えば、ナスは多くの野菜と相性が良い一方で、ジャガイモは相性の良い野菜が少なく、他の植物の成長を妨げることもあります。

コンパニオンプランツの組み合わせには様々な説があり、科学的根拠に基づくものもあれば、長年の経験によるものもあります。この栽培方法は、ある種のロマンを感じさせるもので、自分なりの組み合わせを見つけることで家庭菜園がより楽しくなります。

コンパニオンプランツの基本ポイントとしては、相性、距離、タイミングが重要です。これらを考慮しながら組み合わせることが重要です。次章では、これらのポイントについて詳しく解説していきます。

コンパニオンプランツは、近くに植えると生育がよくなる植物のことです。基本ポイントとして、「相性」「距離」「タイミング」があります。

2.野菜同士の相性

コンパニオンプランツを活用する第一歩は、野菜同士の相性を把握することです。この相性を知ることはそれぞれの野菜の特性を理解深めることにも繋がります。

この章では、効果的な組み合わせの理由とナスやきゅうりなど特定の野菜に焦点をあてた相性のよい野菜についても解説します。

コンパニオンプランツのポイント1:相性のよい野菜を組み合わせる

2.1 相性がよい組み合わせの理由とそのメリット

コンパニオンプランツのメリットには、「害虫忌避」「病気予防」「生育促進」「スペースの有効利用」「菜園彩り向上」などがあげられます。このセクションではこれらの理由とメリットについて解説していきます。

相性のいい野菜については、星の数ほど組み合わせがありますがほとんどがこの理由に集約されます。基本を知っておくと組み合わせを考えるうえで非常に有効です。

2.1.1 害虫忌避

害虫対策は家庭菜園における大きな課題の一つです。害虫忌避を目的とした植物の組み合わせは、この課題に対する効果的な解決策です。

多くの虫は、特定の匂いや色に引き寄せられます。しかし、強い香りを放つ別の植物が近くにあると、虫は混乱し目的の植物を見失うことがあります。また、異なる種類の害虫が互いに避け合う性質を利用した組み合わせや、害虫の天敵である益虫を呼び寄せる「バンカー(銀行)プランツ」の利用した組み合わせもあります。また、被害が大きい土中のセンチュウを減らすにはマリーゴールドが効果的で、このために多くの菜園で使用されています。

しかし、コンパニオンプランツの害虫忌避効果には限界があることを認識し、適切な対策を講じることが重要です。自然の解決策としてのコンパニオンプランツの利用は効果的ですが、総合的な害虫管理戦略の一環として考えることが望ましいでしょう。

◆ナス×マリーゴールド ◆きゅうり×ラディッシュ ◆ダイコン×シュンギク など

2.1.2 病気予防

ネギ類は土壌病害予防に特に効果的な野菜として知られています。これは、ネギ類の根から分泌される抗生物質が病原菌の成長を抑制するためです。特に、夏野菜の代表格であるナス科やウリ科の植物と組み合わせることで、相互に助け合う効果が期待できます。

さらに、異なる科の植物を混植することは、土壌の生態系や養分のバランスを改善する効果があります。これにより、土壌の状態が良くなり、植物が病気になりにくい環境が作られます。したがって、様々な科の植物を混植することは、病気予防にも効果的です。

◆ナス×ニラ ◆きゅうり×ネギ ◆ほうれん草×葉ネギ など

2.1.3 生育促進

生育促進として代表的なコンパニオンプランツはマメ科の植物です。マメ科の植物は根粒菌という微生物と共生することで、空気中の窒素を土壌に取り込みます。これにより、土壌が肥沃になり、他の植物の成長も促進します。このため、エダマメや落花生、インゲンなどは、コンパニオンプランツとしてよく選ばれます。

異なる種類の野菜を一緒に植えると、大きく育ったり収穫が増える組み合わせがあります。例えば、トマトとバジルの組み合わせは、お互いに成長を助け合うとしてよく知られています。トマトは乾燥した環境を好む一方で、バジルは多くの水分を必要とします。この相反する特性が、実際にはお互いを補い合い、両者が共に健康的に成長するのに寄与します。

さらに、コンパニオンプランツの組み合わせによる生育促進は、時に理論だけのな説明を超えた現象として現れることがあります。これは、植物が互いに影響を及ぼし合う自然界の複雑さと相互作用を示しています。たとえ理論では完全には説明できなくても、多くの先人の方々の経験から活かされた組み合わせが存在し経験に基づいた知恵の蓄積とも言えます。

◆トマト×バジル ◆きゅうり×エダマメ ◆ナス×落花生

2.1.4 スペースの有効活用

家庭菜園では、広大な農地のような広範なスペースは限られています。それぞれの植物が占める空間や成長の方向を考慮し、うまく組み合わせることで、限られたスペースを最大限に活用できます。

高さが異なる植物の組み合わせは、お互いの枝葉が干渉しないため、一つのスペースで複数の植物を育てるのに効果的です。また、植物の草丈の違いを利用して日陰を作ることで、日光を受ける時間や量を調節し、半日陰を好む野菜を育てる方法もあります。

さらに、株間が狭くても育つ野菜を選ぶことも重要です。少しのスペースが空いている場合、その場所に植えてみると良いでしょう。たとえ小さなスペースでも、工夫次第で効率的に様々な種類の野菜を栽培することが可能です。

◆オクラ×スイカ ◆きゅうり×パクチー ◆ナス×しょうが など

2.1.5 菜園彩り向上

家庭菜園は自分だけでなく、他の人たちも毎日目にする場所です。美しい菜園を作ることは、菜園を管理する自分自身も豊かな気持ちで作業できますし、家庭菜園に新しい楽しみをもたらしてください。

また鮮やかな花々が咲いている菜園は、鑑賞する人にとっても心を豊かにする空間となります。家族がみて楽しめるように設計しするように心がけています。しま農研では、近所の方からたまに菜園のことで声をかけていただいたり、コミュニケーションをとるきっかけになっています。さらに、色とりどりの花は、蜂やテントウムシなどの益虫を引き寄せ、植物の受粉や害虫管理に役立ちます。

しま農研では、この視点を取り入れて毎年菜園設計を行っています。例えば、ナスタチウムやマリーゴールドのような植物は、美しい花を咲かせるだけでなく、害虫忌避の効果もあり、菜園に多くのメリットをもたらします。これらの植物を選ぶことで、機能性だけでなく美観も重視した菜園作りが可能となります。

◆ナス×マリーゴールド ◆ピーマン×ナスタチウム など

2.2 相性が悪い組み合わせの理由とそのデメリット

良い組み合わせがある一方で、悪い組み合わせも存在します。悪い組み合わせには、「同じ科の植物」「根系が似ている」「植物の特性」などが挙げられます。このセクションではこれらの理由とデメリットについて詳しく解説します。

これらの相性のわるい組み合わせは、一般的にいわれている部分があり植物によって異なる場合もあるためその点を考慮する必要があります。

2.2.1 同じ科の植物の組み合わせ

ナス科やウリ科など、同じ科に属する植物の組み合わせは、相性が悪いことが多いです。これは、害虫が似た野菜を好むため、害虫が集まりやすくなるからです。

例えば同じナス科のナスやトマトなどは一緒に植えると生育が悪くなる場合があり、同じウリ科のきゅうりとメロンの混植は味が劣化するともいわれています。

2.2.2 根系が似ている野菜の組み合わせ

見た目ではわかりにくいですが、根も植物にとって重要な部分です。同じような根系を持つ植物を一緒に植えると、栄養素や水分の取り合いが起こり、お互いの生育を阻害してしまいます。

例えば、ごぼう、オクラ、ナスなどはすべて太くて深く張る直根を持っているため、これらを一緒に植えると土中で養分の競合が生じます。

2.2.3 植物の特性による相性

植物の特性によっても相性の良し悪しが決まります。それぞれの野菜が持つ特有の成長条件や環境要求により、一緒に植えると生育が阻害されることがあります。

例えば、ナスとトウモロコシはどちらも多くの養分を必要とするため、一緒に植えると養分の取り合いが起こり、両方の成長が悪化する可能性があります。ネギとエダマメは好む土壌のタイプが異なるため、一緒に植えると互いの生育に悪影響を与える可能性があります。

◆ナス×トウモロコシ ◆マメ科×ネギ類 ◆キャベツ×ネギ など

2.3 各々の野菜と相性のいい野菜

前セクションまでは、コンパニオンプランツ全般的な知識としてのメリットとデメリットを紹介しました。このセクションは、ナスやきゅうり、ピーマン等特定の野菜に焦点をあてて、それに合うコンパニオンプランツを紹介します。

また、それぞれの野菜の育て方についての記事も共有していますので、それぞれの野菜で混植栽培をしようと考えている方はぜひ参考にしてください。

2.3.1 ナスと相性のいい野菜

ナスは高温多湿の東南アジアが原産地で、多様な植物と共存する環境で進化してきました。そのため、他の野菜やハーブとの混植に適しており、相性の良いコンパニオンプランツがたくさん存在します。

この記事ではおすすめのナスと相性のいい野菜として、落花生、ニラ、マリーゴールド、ナスタチウム、バジルなどの相性のいい理由とそのメリットを共有しています。ナスのコンパニオンプランツについて詳しく知りたい人はぜひ参照してください。

2.3.2 ピーマンと相性のいい野菜

ピーマンの原産地はメキシコ周辺で砂漠に近、痩せた土地です。水を吸収しやすくするためか、ナス科の植物の中では細かい根を浅く広くはるのが特徴です。そのため、土の表面が乾きにくくなるマルチを考えた組み合わせも効果的です。

この記事では、ピーマンと相性のいい野菜としてツルナシいんげん、ハクサイ、ニラ、マリーゴールド、ナスタチウムなどの相性のいい理由とそのメリットを共有しています。ピーマンのコンパニオンプランツについて詳しく知りたい人はぜひ参照してください。

2.3.3 きゅうりと相性のいい野菜

きゅうりの原産地はネパール付近の温暖で雨の多い樹林の中の低木から這い上がって葉を茂らせます。樹林帯出身のきゅうりは半日陰でも比較的育てることが特徴です。組み合わせの中では同じような環境の中でも育ちやすい野菜を揃えておくのもよい選択です。

この記事では、ピーマンと相性のいい野菜としてエダマメ、パセリ、パクチー、マリーゴールド、ハツカダイコンなどの相性のいい理由とそのメリットを共有しています。きゅうりのコンパニオンプランツについて詳しく知りたい人はぜひ参照してください。

2.3.4 ダイコンと相性のいい野菜

ダイコンの原の原産地は中国の東北部の天山山脈の山麓で、気候が冷涼で乾燥した石ころだらけの土地に自生しています。厳しい環境で生まれたダイコンは養分を探すために根を大きく張り、夜露などから水分を葉からも吸収して育ちます。同じように比較的涼しい環境で育つ野菜と組み合わせることがおすすめです。

この記事では、ピーマンと相性のいい野菜としてエダマメ、パセリ、パクチー、マリーゴールド、ハツカダイコンなどの相性のいい理由とそのメリットを共有しています。ダイコンのコンパニオンプランツについて詳しく知りたい人はぜひ参照してください。

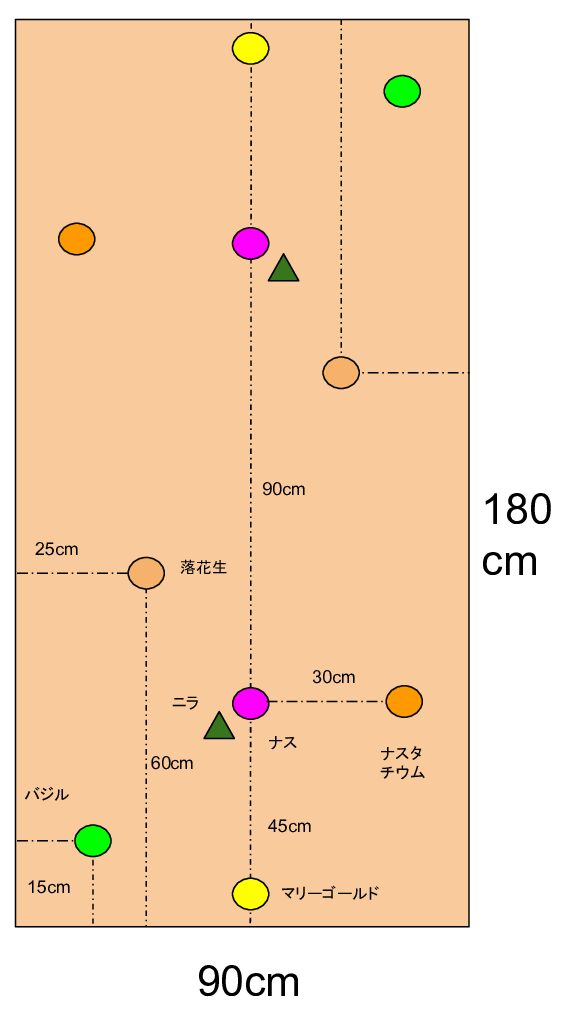

3.作付けプランを立てる

コンパニオンプランツを成功させる鍵は、適切な組み合わせとともに、育てる野菜間の「距離」も重要な要素です。例えば、ナスとバジルは相性が良いとされていますが、あまりにも近いとお互いの生育に影響を及ぼす可能性があります。一方で、ニラとピーマンの組み合わせでは、近い距離に植えることでその効果を最大化できます。

適切な距離での定植には、事前に作付けプランを立てることが効果的です。この記事では、しま農研がおすすめする混植栽培の作付けプランを共有します。実際に栽培が終了した例についての栽培レポートも提供し、どのように作付けが成功したかを確認できます。これらのプランを参考にして、あなたの作付けプランを立てる際に役立ててください。

コンパニオンプランツのポイント2:適切な距離で定植・播種する

4.栽培計画を立てる

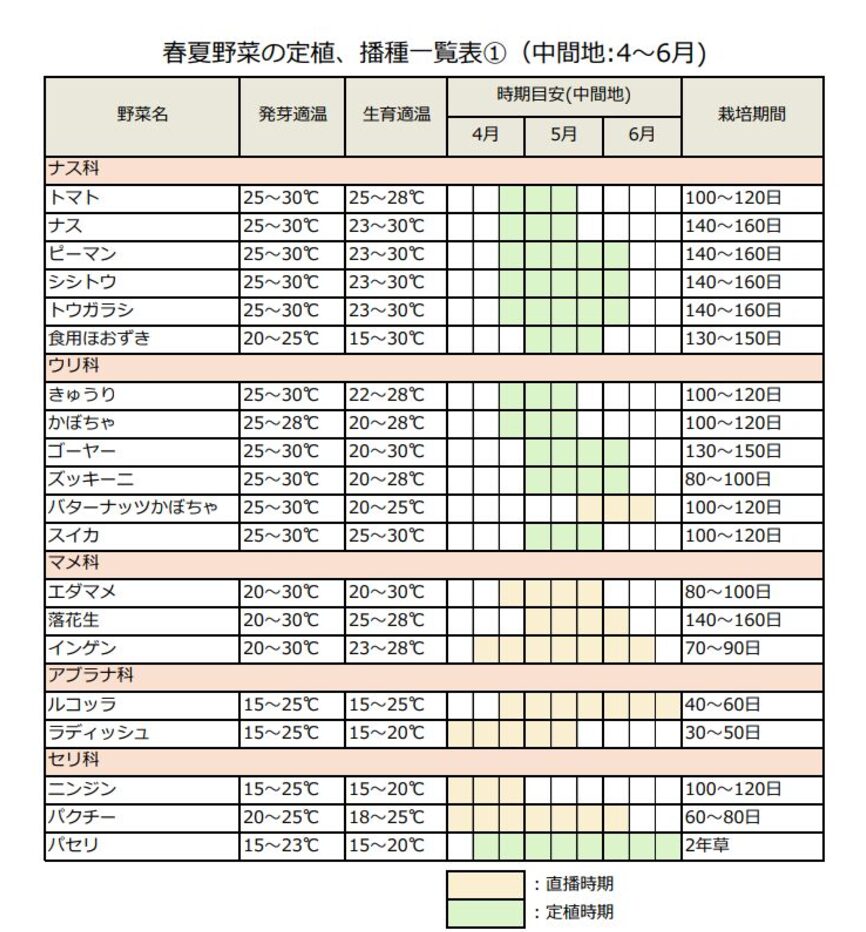

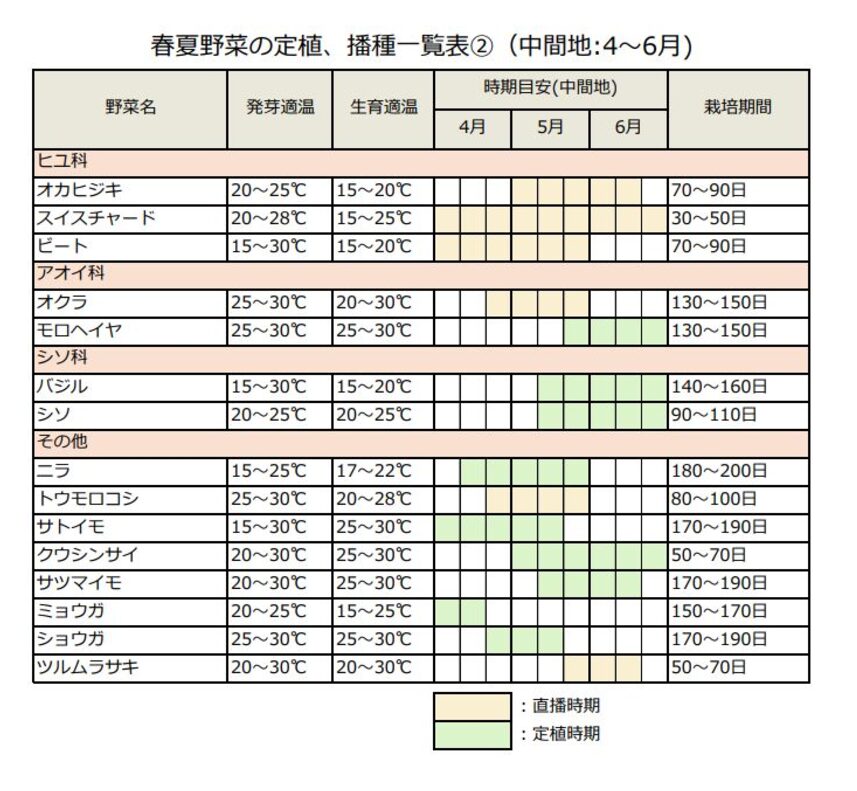

混植栽培を成功させるための最終的な重要なポイントは、適切な時期に播種や定植を行うことです。それぞれの野菜には生育に適した温度が異なり、これを考慮せずに計画を立てると、たとえ相性が良い組み合わせであっても期待した成果が得られない可能性が高まります。

例えば、ピーマンに適した相性の良いハクサイを初夏に植えた場合、ハクサイは高温や強い日光に耐えられず枯れてしまう恐れがあります。各野菜の適切な栽培時期を把握して栽培計画を立てることが、混植栽培の成功には不可欠です。

この記事では、野菜ごとの適切な定植や播種時期について詳しく解説しております。また、混植栽培を行う上で重要な輪作障害などにも触れていますので、混植栽培を検討する際にはこの情報も参考にしてください。

コンパニオンプランツのポイント3:適切な時期に定植・播種する

5.まとめ

この記事では、コンパニオンプランツの基本から始まり、相性のよい野菜の組み合わせ、作付けプランの立て方、そして栽培計画の重要性について詳しく解説しました。

コンパニオンプランツを利用した混植栽培は、家庭菜園をより豊かで楽しいものにする方法の一つです。相性の良い野菜の組み合わせを選び、適切な距離とタイミングでの播種や定植を行うことで、野菜同士が互いをサポートし合い、害虫や病気のリスクを減らし、生育を促進することができます。

また、この記事を通じて、混植栽培の計画を立てる際に考慮すべき要素を理解し、それに基づいて栽培計画を立てることで、限られたスペースでも多様な野菜を育てることが可能になります。この記事があなたの家庭菜園計画にお役立ていただければ幸いです。

しま農研では、これからも家庭菜園に役立つ情報を提供していきます。コンパニオンプランツに関するこの記事をはじめ、土作りや季節ごとの野菜栽培、必要な道具や肥料の選び方など、様々なテーマを扱った記事をカテゴリー別にまとめています。ぜひこれらの情報も参考にして、豊かな家庭菜園を楽しんでください。

読んでいただき、ありがとうございました!

コメント