こんにちは!しま農研です。しま農研では、家庭菜園で毎年40種類以上の野菜を育て、土作りにもこだわりながら美味しい野菜を収穫しています。

春夏野菜を元気に育てるためには、定植の1ヶ月前から土作りを始めるのがポイント!「土作りは難しそう…」「どんな手順でやればいいの?」と感じる方も多いですが、基本的な工程を押さえておけば、家庭菜園の野菜はしっかり育ちます。

この記事では、春夏野菜を育てるための土作りの手順と作業スケジュールを詳しく解説します。このスケジュールに沿って準備を進めることで、土壌環境が整い、野菜が育ちやすいふかふかの土を作ることができます!

「土作りは時間がかかるけど、何をすればいいかわからない…」という方も、この流れに沿って進めれば大丈夫です!それでは、春夏野菜に適した土作りの詳しい手順を解説していきます。

土作りは植え付けの1ヶ月くらいから前からはじめるのがおすすめ。それぞれの工程を詳しく解説してきます。

1.雑草を取り除き、土を耕そう(定植1ヶ月前)

土作りの第一歩は「耕すこと」 です。畑でクワやスコップを使って土を掘り返している光景をよく見かけますよね。この作業にはしっかりとした意味があります。

耕すことで、固くなった土に空気を含ませ、野菜の根がスムーズに伸びられる環境を作ることができます。また、雑草を枯らす効果や、土壌の健康を維持する役割 もあるため、家庭菜園を成功させるためには欠かせません。

1.1 土を耕す目的

耕す作業をすることで、土壌環境がどのように変わるのかを知っておくと、より効果的に作業ができます。ここでは しま農研が考える土を耕す4つの目的 について説明します。

✅ 土の通気性・排水性を向上させる

雨や踏み固められたことでギュッと詰まった土に空気を含ませ、根がしっかり伸びられる環境を作ります。

✅ 野菜の根が深く伸びやすくなる

土が柔らかくなることで、根がストレスなく成長し、野菜の生育が良くなります。

✅ 土の中の微生物が活発になる

微生物も酸素を必要とするため、耕して空気を供給することで、土壌の分解活動が活発になり、養分の供給がスムーズになります。

✅ 雑草を抑制できる

表面の雑草を土にすき込むことで、枯死させることができます。完全な除草はできませんが、雑草の発生を抑える効果 があります。

1.2 土を耕す手順

ここからは、実際に土を耕す方法を解説していきます。正しい手順で土作りの第一歩を踏み出しましょう!

1. 畑の雑草取り

春になると、畑にはたくさんの雑草が生えてきます。ですが、すべての根をしっかり抜く必要はありません。上部の部分を刈り取るだけでもOKです!その後、クワで耕す際に根が切断され、雑草の成長を抑えられます。

2.クワやスコップで深く耕す

土を耕す際には、深さ30cmを目安にクワやスコップを使ってしっかり掘り起こしましょう。

✅ 固まった土は軽く砕く

細かくしすぎると団粒構造が壊れるため、あくまで「ふかふか」になる程度に

✅ 土の表面がふかふかになればOK!

深すぎると根の負担になるため、無理に掘り返しすぎない

この作業で、土の通気性や排水性がぐっと良くなり、野菜の根が健やかに成長しやすくなります。

3.畑の異物や害虫を取り除く

土を耕していると、意外といろんなものが出てきます。特に気をつけたいのが、小石やプラスチック片などの異物です。これらが残っていると、野菜の根が成長する際に障害となるため、見つけたら取り除きましょう。

また、土の中にはコガネムシの幼虫など害虫が潜んでいることもあります。このタイミングでしっかり取り除くことで、野菜の健やかな生育をサポートできます。

2.施肥を入れて土壌改良(定植2~3週間前)

野菜が元気に育つためには、まず土作りが大切です。その中でも 堆肥を使った土壌改良 は欠かせない作業です。堆肥を投入することで、 土がふかふかになり、通気性や保水性が向上 します。また、 微生物の働きが活発になり、栄養豊富な環境を作る 効果もあります。

2.1 堆肥をいれる目的

「堆肥=肥料」と思っている方も多いですが、実は 堆肥の主な役割は「土壌改良」 です。しま農研も、家庭菜園をはじめた頃にはこの点を勘違いしていました。

自然界では、落ち葉や枯草が積もり、微生物がそれを分解することで有機物が土に戻る仕組み があります。しかし、畑では野菜を収穫することで有機物が外へ持ち出され、自然のサイクルが断たれてしまいます。

そのため、 堆肥を投入して土に有機物を補給し、微生物の活動を活発にすることで、団粒構造(ふかふかの土)を作る のが大切です。

✅ 堆肥の効果

- 土をふかふかにし、根が伸びやすい環境を作る

- 水はけ・保水性・通気性を改善する

- 微生物を活性化し、栄養の分解・吸収を助ける

2.2 堆肥の種類と特徴

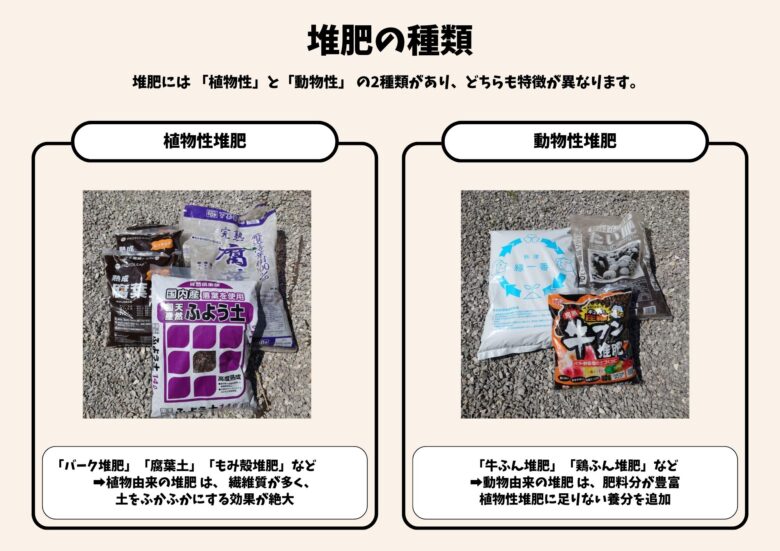

堆肥には 「植物性」と「動物性」 の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。しま農研では、この2種類をバランスよく混ぜる方法を推奨しています。

2.2.1 土をふかふかにしたいなら「植物性堆肥」がおすすめ!

「バーク堆肥」「腐葉土」「もみ殻堆肥」などの 植物由来の堆肥は、繊維質が多く、 土をふかふかにする効果が絶大です。

👉 ポイント

- 粘土質の土を改良したい場合は 多めに入れる のがおすすめ

- 養分は少なめなので、 肥料と組み合わせて使用 しよう

植物性堆肥・・・1㎡辺り2~3kg

2.2.2 植物性堆肥に少ないチッソを動物性堆肥で補う

「牛ふん堆肥」「鶏ふん堆肥」などの 動物由来の堆肥 は、 肥料分が豊富 なのが特徴です。

👉 ポイント

- 植物性堆肥だけでは養分が足りないので、補助的に動物性堆肥をプラス すると良い

- 多すぎると 肥料過多 になるため、適量を意識しよう

動物性堆肥・・・1㎡辺り0.5~1kg

2.2.3 おすすめ腐葉土と牛糞堆肥

しま農研でも、さまざまな堆肥を試しながら土作りを実践しています。 「どの堆肥を使えばいいかわからない…」 という方に向けて、実際に使った堆肥の特徴や効果をまとめた記事を作成しました。

👉 堆肥選びの参考に!

- 腐葉土や牛ふん堆肥などの詳細を解説

- おすすめ商品の特徴を紹介

- 実際の使用量や野菜の育ち方もレポート

堆肥選びに迷ったら、ぜひ参考にしてみてください!

2.3 堆肥を施す手順

堆肥を適切に施すことで、土壌がふかふかになり、通気性・排水性・保水性が向上します。また、微生物の活動が活発になり、養分が効率よく分解・供給される土に変わっていきます。

ここでは、 しま農研流の堆肥の施し方を解説します。正しく行うことで、野菜が元気に育つ土作りができます。

1.堆肥を土の上に均等にまく

できるだけ均一に広げ、 偏りをなくすことがポイントです。堆肥が片寄ると、その部分だけが肥料過多になり、根にダメージを与える可能性があるため注意が必要です。

2.クワやスコップでしっかり混ぜ込む

深さ20〜30cm を目安に、しっかりと土と混ぜ合わせます。土壌全体に堆肥が行き渡るように、しっかりかき混ぜることで、微生物が活発に活動しやすくなります。

3.そのまま2〜3週間寝かせる

微生物が堆肥を分解し、土がふかふかに変わっていくのを待ちます。寝かせる期間中は、土が乾きすぎないように適度に水分を補給すると、微生物が活発に働きやすくなります。

3.石灰資材を入れてpH調整(定植1~2週間前)

野菜が元気に育つためには、 土の酸度(pH)が適正であること が重要です。この章では、石灰の役割や選ぶポイントを解説します。

3.1 石灰資材を施す目的

日本の土壌は、降雨によって カルシウムやマグネシウムなどのアルカリ性ミネラルが流れやすいため、次第に酸性へと傾きます。特に、化成肥料を使っている場合は、その影響で酸性化が進みやすくなります。

酸性の強い土壌では、アルミニウムイオンが溶け出し、野菜の根にダメージを与えたり、有用な微生物が減少する原因になります。これを防ぐために、 石灰資材を投入し、pH(酸度)を調整する 必要があります。

3.2 石灰資材の種類と使用量と投入時期

石灰資材にはさまざまな種類がありますが、「どれを選べばいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか?

しま農研では 初心者でも使いやすい「有機石灰」を中心に使用していますが、目的によって苦土石灰 など他の種類を選ぶのも有効です。

3.2.1 有機石灰と苦土石灰の特徴

有機石灰とはカキ殻や貝の化石などを原料にした石灰で、一般的な石灰よりも アルカリ成分が穏やか なのが特徴です。そのため 過剰に施用するリスクが少なく、初心者でも使いやすい資材です。

苦土石灰は カルシウムに加えて「マグネシウム」も補給 できる資材です。特に土壌改良の効果が高く、強酸性の土をしっかり改善したい場合におすすめ です。

それぞれの特徴を一覧表にまとめました。どちらを選べばいいか迷ったら、この表を参考にしてください!

| 項目 | 有機石灰 | 苦土石灰 |

|---|---|---|

| アルカリ成分 | 穏やか(入れすぎても安心) | 強め(使用量に注意が必要) |

| 使用のタイミング | 当日でもOK | 定植の10日以上前 |

| 主な成分 | カルシウム | カルシウムに加えマグネシウムも補給 |

| 向いているケース | 初心者・ギリギリで調整したいとき | 酸性土をしっかり直したいとき |

| コスト | 比較的高め | 比較的安価 |

| pH1上げる使用量 | 1㎡辺り250g | 1㎡辺り20g |

3.3 石灰資材の施し方手順

石灰資材は、やみくもに投入するのではなく、土の状態をしっかり確認したうえで、必要な量を施すことが大切です。適切なpH調整を行うことで、野菜が健康に育ち、根の伸びもスムーズになります。

1.現状の土のpHを確認する

まずは、現在の土壌がどの程度酸性・アルカリ性なのかを確認しましょう。すでに適正なpHであれば、石灰を加える必要はありません。

しま農研では、初心者にも使いやすい「土壌酸度計」を使ってpHを測定しています。特におすすめは「シンワ測定 デジタル土壌酸度計」で、手軽に正確な数値が得られるため、日々の家庭菜園にも最適です。

2.pHに合わせるための石灰の量を計算する

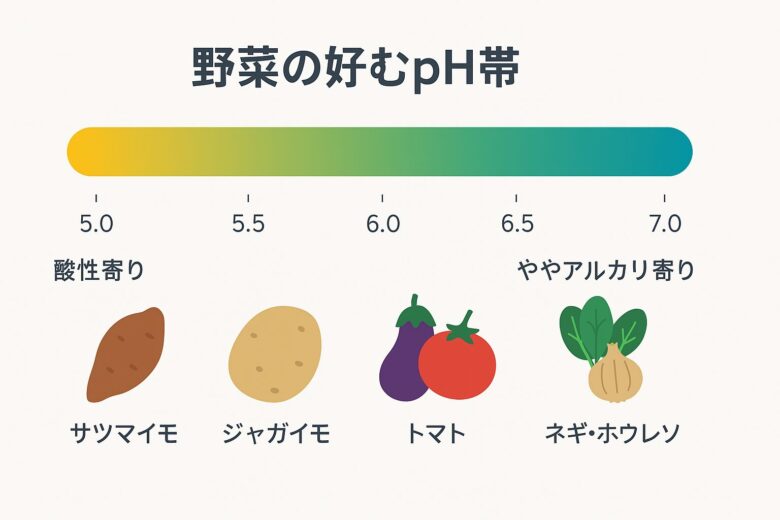

野菜の種類によって、好むpHの範囲は異なります。じゃがいもやさつまいもはやや酸性を好みますが、ネギや玉ねぎはアルカリ性の土壌が適しています。

特に複数の野菜を一緒に育てる混植栽培では、pH6.0〜6.5程度を目安に調整するのが一般的です。現在のpH値と目標値の差を見ながら、必要な石灰の量を計算していきましょう。

3.石灰を施して土にかき混ぜる

石灰を施す際は、まず計算した量を畑全体にまんべんなく撒きます。ムラにならないよう、均等に広げるのがポイントです。撒いたあとは、すぐにクワやスコップでよく混ぜ合わせてください。石灰をそのまま放置すると固まってしまい、野菜の根を傷める可能性があります。

なお、有機石灰は当日でも植え付け可能ですが、苦土石灰の場合はガスが発生するため、植え付けの10日以上前に施しておく必要があります。石灰の種類に応じて、タイミングも調整しましょう。

4.元肥をいれて養分を最終調整(1週間前から当日)

土作りの仕上げとして、 野菜の成長に必要な栄養を補うのが「元肥」です。堆肥や石灰資材の投入は、 土の環境を整えるための作業であり、それだけでは野菜が必要とする栄養が十分に補えないこともあります。

そこで、 元肥を適切に施すことで、野菜の初期生育をスムーズにし、元気に育つ環境を作ることができます。ここでは、 初心者でも実践しやすい元肥の種類と施し方を解説していきます。

4.1 元肥の種類と投入時期

肥料の選び方や使用量は 奥が深く、正解が1つではありません。しかし、基本的には 「成分」「育てる野菜」「肥料の効き方」 を意識して選べば、失敗を防ぐことができます。

「どの肥料を選べばいいかわからない…」という方も、 まずは一度試してみることが大切 です。今回は、化成肥料と有機肥料の2種類の肥料を紹介します。

4.1.1 化成肥料と有機肥料の特徴

化成肥料は、肥料の3大要素である「チッソ(N)・リン(P)・カリウム(K)」の成分含量が明記されているため、初心者でも分かりやすいのが特徴です。

有機肥料は、米ぬか・油かす・魚粉・鶏ふんなどが代表的で、堆肥だけでは足りない養分をじわじわ補う役割を果たします。微生物に分解されてから効くため、時間がかかりますが、土を育てるという面でとても優れています。

それぞれの特徴を以下にまとめました。どちらを選べばいいか迷ったら、この表を参考にしてみてください。

| 項目 | 化成肥料 | 有機肥料 |

|---|---|---|

| 扱いやすさ(成分) | 成分量が明記されていて分かりやすい | 肥料ごとに知識が必要 |

| 効き方 | 速効性(1ヶ月ほど持続) | 緩効性(分解後にじわじわ効く) |

| 投入時期 | 定植の1週間前〜当日でもOK | 定植の2週間前(分解期間が必要) |

| 向いているケース | 初心者、時短したい人 | 有機栽培志向、自然にこだわる人 |

4.2 元肥の施し方:しま農研は「全面施肥」

元肥の施し方には「全面施肥」と「溝施肥」の2つの方法がありますが、しま農研では全面施肥を基本としています。

ここでは、全面施肥の手順を中心に詳しく解説し、補足として溝施肥の概要もご紹介します。

4.2.1 全面施肥(しま農研の基本スタイル)の手順

全面施肥とは、畑全体に均等に肥料をまいて土と混ぜ込む方法です。多くの野菜に対応でき、初心者にも扱いやすいのが魅力です。

根が浅い野菜や葉物野菜に適しているといわれますが、適切な追肥を行えば、ほとんどの野菜をこの方法で育てることが可能です。

1. 肥料をまく

まずは、畑全体にまんべんなく肥料をまきます。肥料の量は育てる野菜によって異なるため注意が必要です。たとえば、トマトは元肥を控えめに、ナスはやや多めに施すとよいでしょう。

また、速効性のある化成肥料なのか、じっくり効く有機肥料なのかによっても投入のタイミングが変わってきます。肥料の性質を理解して適量を意識することが大切です。

2. クワやスコップで耕す

次に、まいた肥料が土全体に行き渡るよう、クワやスコップで深さ20〜30cmを目安に耕していきます。

このとき、肥料が表面に残っていると雨で流れてしまう恐れがあるため、しっかりと土の中に混ぜ込みましょう。また、この作業によって土の通気性もよくなり、野菜の根がスムーズに張れるふかふかの土が整います。

3. 表面をならす

最後に、クワの刃のサイドを使って表面を軽く整えます。表面をなめらかに仕上げることで、水やりの際に水が均等に行き渡り、苗の定植もしやすくなります。

凹凸が残っていると、水たまりや乾燥ムラの原因になるため、見落としがちなこの仕上げも丁寧に行いましょう。

4.2.2 溝施肥も知っておこう(補足)

一部の野菜では「溝施肥」という方法も使われます。これは、植え付け予定位置の横に深めの溝を掘り、そこへ肥料を入れてから埋め戻す方法です。

🌱 向いている野菜の例

・トマト、ナスなど根が深く伸びる野菜

・栽培期間の長い野菜

➡ しま農研では現在あまり採用していませんが、根が肥料に直接触れすぎないため、肥料焼けのリスクを減らす目的で使われることがあります。

5.春夏野菜の土作りの豆知識

土作りは基本の手順を守ることが大切ですが、 ちょっとした工夫でさらに良い環境を作ることができます。ここでは、しま農研が実践している 土作りの豆知識 を紹介します!

5.1 冬の寒さを活用!寒起こしで土壌消毒と改善

この時期にこの記事を読んでいる方は、すでに土作りを始めるタイミングかもしれませんが、 冬にできる「寒起こし」 を知っておくと、次の年からさらに良い土作りができます。

寒起こしとは、 冬の寒気や霜に土をさらすことで、病原菌や害虫の活動を抑え、土壌をリフレッシュする方法 です。特に、 2月前半まで ならある程度の効果が期待できます。

✅ 寒起こしのメリット

✔ 病原菌や害虫の減少が期待できる

\詳しい手順はこちら/

5.2 土が適度に乾燥している時がベストタイミング!

土を耕すのに最適なタイミングは、 土が適度に乾燥しているとき です。土が湿りすぎていると、塊が大きくなりやすく、細かく砕くのが難しくなる ため、土が適度に乾いた状態を狙いましょう。

特に晴れが続いた日 は、土が適度に乾燥し、耕しやすいベストなタイミングです。雨が降った後すぐに耕すと、土が泥状になり、うまく作業できないことがあるため注意が必要です。

✅ ポイント

✔ 晴れの日が続いた後に作業するのが理想

✔ 手で握ってすぐ崩れる程度の水分量がベスト

土の状態をしっかり確認しながら、最適なタイミングで作業を進めていきましょう!

5.3 土の状態を知りたい!4つのチェックポイント

土作りをする前も、作業が終わった後も、 「今の土の状態はどうなのか?」 を確認することが大切です。土の状態を知ることで、 必要な改善策を見極めたり、次の野菜栽培の準備をスムーズに進めたり できます。

しま農研では、 「土質」「水はけ」「酸度」「微生物の状態」 の4つの要素を簡単にチェックする方法を紹介しています。

✅ 土のチェック方法まとめ

✔ 土質:砂質?粘土質?バランスの良い壌土に近づけよう!

✔ 水はけ:適切な排水性があるか?掘って湿り具合をチェック!

✔ 酸度(pH):野菜に適したpHになっているか?酸度計で測定!

✔ 微生物の状態:紙を埋めて分解の様子を確認!

土作りをした後も、このチェックをしておくと 「しっかり改善されたか?」 が分かるので、ぜひ試してみてください。

\詳しくはこちらの記事で解説!/

6.レイズドベッドの土作りレポート

「レイズドベッドの土作りってどうすればいいの?」「どんな土を入れたら野菜がよく育つの?」——こうした悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。まだ情報の少ないレイズドベッド栽培では、試行錯誤しながら土作りを進めている方も多いかもしれません。

しま農研では、4箇所のレイズドベッドで野菜を育てながら、さまざまな土作りの方法を実践しています。「しま農研のレイズドベッドの土作りレポート」では、使用した資材や改良手順、育てた野菜の結果などを2025年から順次共有していく予定です。

レイズドベッド栽培にチャレンジしたい方はもちろん、地植えの土作りにも応用できるヒントが満載です。しま農研の実践データが、あなたの家庭菜園にとって参考になれば嬉しいです!

\ 実践レポートはこちらからチェック! /

7.まとめ

春夏野菜を元気に育てるためには、事前の土作りがとても重要です。適切な準備をすることで、野菜がしっかり根を張り、健康的に育つ環境を整えることができます。

土作りの基本的な流れとしては、1ヶ月前から雑草を取り除き土を耕し、2~3週間前には堆肥を投入して土壌を改良します。さらに、1~2週間前に石灰資材を加えてpHを調整し、定植の1週間前からは元肥を施して栄養バランスを整えます。これらの工程を順番に行うことで、野菜の根がしっかりと広がり、土壌中の微生物も活発に働き、より良い生育環境が生まれます。

また、時間に余裕があれば、冬の間に寒起こしを行うことで土壌の消毒や改善を図ることもできます。さらに、土の状態を確認するチェック方法を取り入れたり、必要に応じて消毒を施すことで、より健康的な土を維持することが可能です。

土作りは、すぐに効果がでるものではなくじわじわと効いてくるものです。少しづつ土を改善してあなたの育る野菜達が育ちやすい環境を作っていききましょう。しま農研では土作りについて様々な角度から記事を書いています。「しま農研の土作りガイド:土作り関連記事のまとめ」では、それらの記事をアクセスしたいようにまとめています。ぜひ、参考にしてください。

読んでいただきありがとうございました。

コメント