こんにちは、しま農研です!しま農研では、毎年さまざまな野菜を育て、その成長過程をリアルタイムで共有しています。今回は、ズッキーニとエダマメの混植栽培に注目して、その観察記録をお届けします。

ズッキーニ(ウリ科)とエダマメ(マメ科)は、混植することでお互いに良い影響を与える相性の良い組み合わせとして知られています。そこで、今年はこの2種類の野菜を一緒に育て、その成長の様子や変化をリアルタイムで観察し記録していきます。

同じようにズッキーニやエダマメを育てている方の中には、「今、自分の野菜は順調に育っているのかな?」と不安になることもあるかもしれません。そんなとき、この観察記録が、生育状況のチェックや育て方のヒントになれば幸いです。

今年も一緒に、豊かな収穫を目指して家庭菜園を楽しみましょう!🌱

一度この組み合わせで育てたことはありますが、今回は配置を変えてチャレンジしてみます。

1.2025年ズッキーニとエダマメの混植栽培

2025年にしま農研で行うズッキーニとエダマメ栽培について、品種選定・作付けなどの前提条件をまとめました。この観察記録を参考に、同じように栽培を考えている方は、ぜひ活用してください!

1.1 選定したズッキーニとエダマメの品種

今年は、ズッキーニに「パリーノネロ」、エダマメに「香風味」を選定しました。どちらもやや珍しいタイプで、省スペース栽培への適性なども観察していく予定です。

ズッキーニ:パリーノネロ

パリーノネロは、丸い実がなるのが特徴的な丸ズッキーニです。一般的な棒状の品種とは異なり、「小ぶりな実をつけることで、株自体がコンパクトに育つのでは」と仮説を立てて購入しました。省スペースに適したズッキーニかどうかを探っていきます。

エダマメ:香風味の特徴

エダマメは、近くの園芸店で見つけた「香風味」を選定しました。インターネットで調べても情報が少なく、品種名かどうかは不明ですが、中生種であることは確認できています。育てながら、味や草姿、収穫量などの特徴を観察していく予定です。

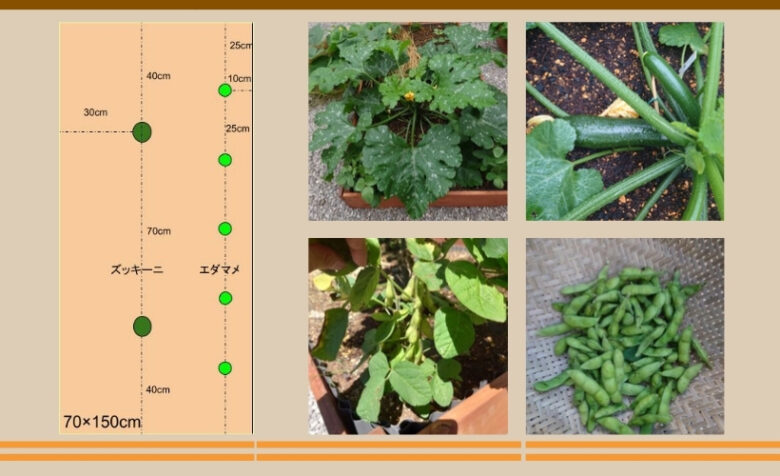

1.2 ズッキーニとエダマメの作付け

今回の作付けは上の図のような形で育てていきます。(写真は過去に育てた様子を参考にしてます)

ズッキーニは、同じ品種を2株育てる予定です。これは、以前違う品種を近くで育てた際に、奇形のズッキーニが多く発生した経験を踏まえた工夫です。

エダマメ栽培では、ズッキーニがかなり大きく生長するため、エダマメに十分な日照を確保できるかがポイントになりそうです。そのため、エダマメは育苗を早めからおこない早期の植え付けに備えます。

1.3 育て方と栽培レポート

しま農研では、これらの2種類に関する「栽培方法」の記事を作成しています。今年の栽培も、基本的な栽培方法をベースにしつつ、まだ試したことのない栽培方法を取り入れ、実験的なアプローチも交えながら楽しんでいく予定です!

また、「栽培レポート」も公開しています。しま農研での過去の栽培経験をまとめた内容なので、栽培の流れやコツを知りたい方は、ぜひ参考にしてください!

| 野菜 | 育て方リンク | 栽培レポート |

|---|---|---|

| ズッキーニ | 地植えでのズッキーニの育て方 | ズッキーニの地植え栽培レポート |

| エダマメ | 地植えでのエダマメの育て方 | エダマメの地植え栽培レポート |

2.2025年のズッキーニとエダマメの栽培データ

しま農研では、2025年に収集したズッキーニとエダマメの栽培データをまとめて記録 していきます。このデータをもとに、来年以降の栽培の改善や、より効果的な育て方を探ります。

また、同じ条件で栽培を行う方々にとっても、この記録が 実践的な参考情報 になれば嬉しいです!

2.1 2025年ズッキーニとエダマメの栽培期間データ

栽培環境ごとに、定植日・栽培終了日・栽培期間の一覧 をまとめます。「実際にどれくらいの期間で収穫できるのか?」を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

| 種類 | 品種 | 株数 | 播種・定植 | 栽培終了 | 収穫量 | 栽培日数 |

| ズッキーニ | パリーノネロ | 2株 | 5/5 | |||

| エダマメ | 香味風 | 10株 | 4/5.4/26 | 7/6 | 312g | 92日 |

2.2 2025年ズッキーニとエダマメの追肥データ

追肥は野菜の成長に欠かせない作業です。今年の追肥のタイミング、使用した肥料の種類、そしてその効果について詳しく記録し、追肥の最適な方法を共有します。この情報が追肥計画に役立てば幸いです。

| 種類 | 最初の実がついた頃 | 2回目以降(2週間目安) |

|---|---|---|

| ズッキーニ | 6/7(生長が悪かったので早めに追肥) | 6/21 |

| 種類 | 花が咲いた頃 | 実が大きくなる頃 |

|---|---|---|

| エダマメ | 追肥せず | 6/7 |

2.3 2025年ズッキーニとエダマメの収穫データ

収穫量は、栽培成功のバロメーターです。しま農研でも、収穫した野菜の量を記録し、「どの栽培方法が最も効果的だったのか?」を検証していきます。

この収穫データをもとに、次のシーズンに向けての 改善点を探り、より豊かな収穫を目指します!

| 種類 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| ズッキーニ | ||||

| エダマメ | 150g | 162g | 312g |

3.月別リアルタイム観察記録

このセクションでは、しま農研で育てているズッキーニとエダマメの成長を、月ごとに記録し、リアルタイムで観察結果を共有していきます。

他の栽培者が自分の育てているズッキーニやエダマメと比較し、栽培のヒントを得られるようにします。また、しま農研自身もこの記録を通じて、毎年の栽培の違いや学びを楽しんでいきます。

3.1 全体の動向

このセクションでは、ズッキーニとエダマメの混植栽培における、全体的な生長の様子を記録していきます。

両者は生長スピードや管理のしやすさに違いがあり、それぞれの特徴がどのように現れるかを比較・観察することで、混植の相性や育てやすさを検証していきます。

3.2 2025年パリーノネロ(丸ズッキーニ)のリアルタイム観察記録

ズッキーニは、丸い実が特徴の「パリーノネロ」を選定しました。初めて育てる品種のため、株の広がり方や生長スピードを注意深く観察していきます。

今年の作付けでは、ズッキーニを中央に配置し、エダマメをやや外側に植えるレイアウトにしています。日照を確保しながら、葉の広がりや込み具合に応じて適切なタイミングで摘葉も行っていく予定です。

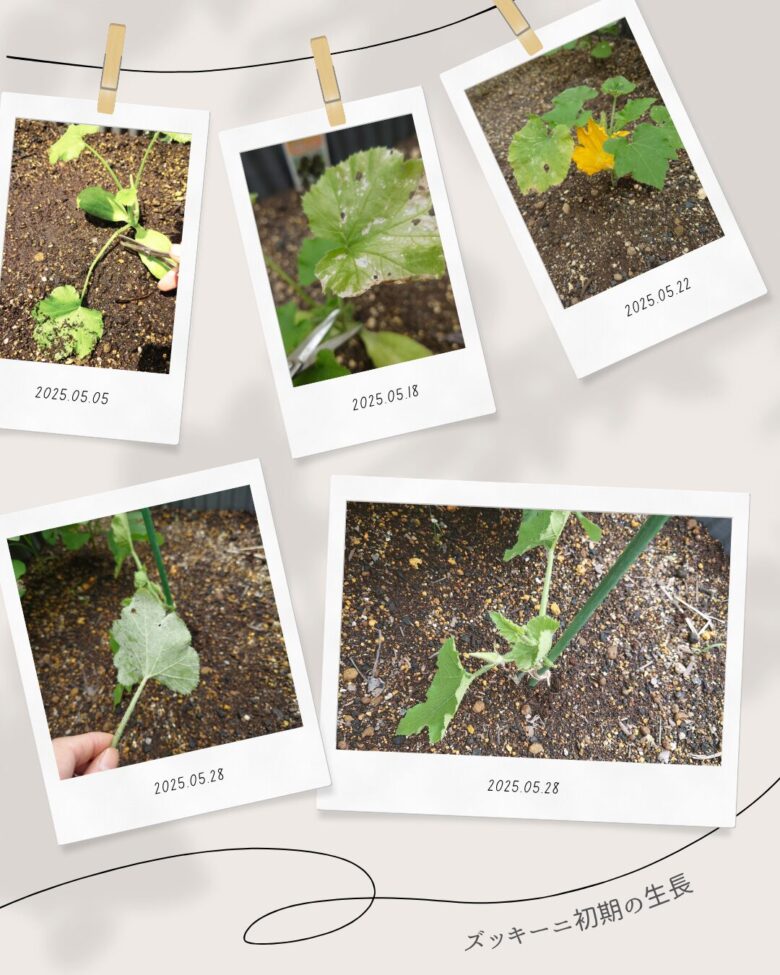

5月のパリーノネロの観察

しま農研では、5月5日にズッキーニ(パリーノネロ)の定植を行いました。

しかし、苗にうどんこ病の症状が現れ、初期の成育には少し苦戦しています。

さらに、5月15日には害虫による食害の痕も確認され、随時摘葉をしながら管理を続けています。

5月28日には、思い切って被害の見られる葉をすべて摘葉しました。

また、地面との接触を減らすことで病気のリスクを下げるため、支柱を立てて誘引することにしました。

パリーノネロの定植

5月5日、パリーノネロを定植しました。購入時にうどんこ病の症状が少し見られたため迷いましたが、患部を摘葉して育てていくことに決めました。

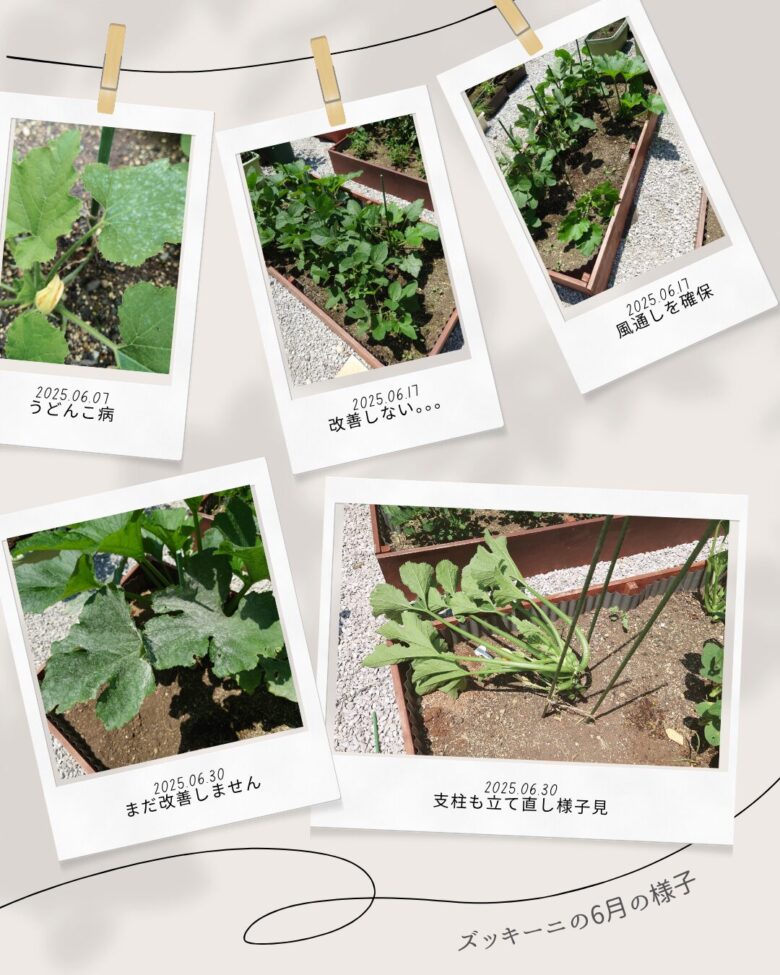

6月のパリーノネロの観察

しま農研で栽培中のズッキーニ「パリーノネロ」は、6月に入ってもうどんこ病の症状が続いており、初期生長はやや遅れ気味です。

6月7日には、症状の見られる葉を取り除き、回復を促すために追肥を行いました。その後の生長は順調で、6月30日には株全体がしっかりと大きく育ってきました。ただし、うどんこ病の症状は完全には改善しておらず、引き続き注意が必要な状態です。

一方で、同じレイズドベッド内で育てていたエダマメの収穫が終わり、支柱を立て直したことで通気性が大きく改善されたと感じています。この環境変化が、今後の生長や病気の改善にどう影響するかを引き続き観察していきます。

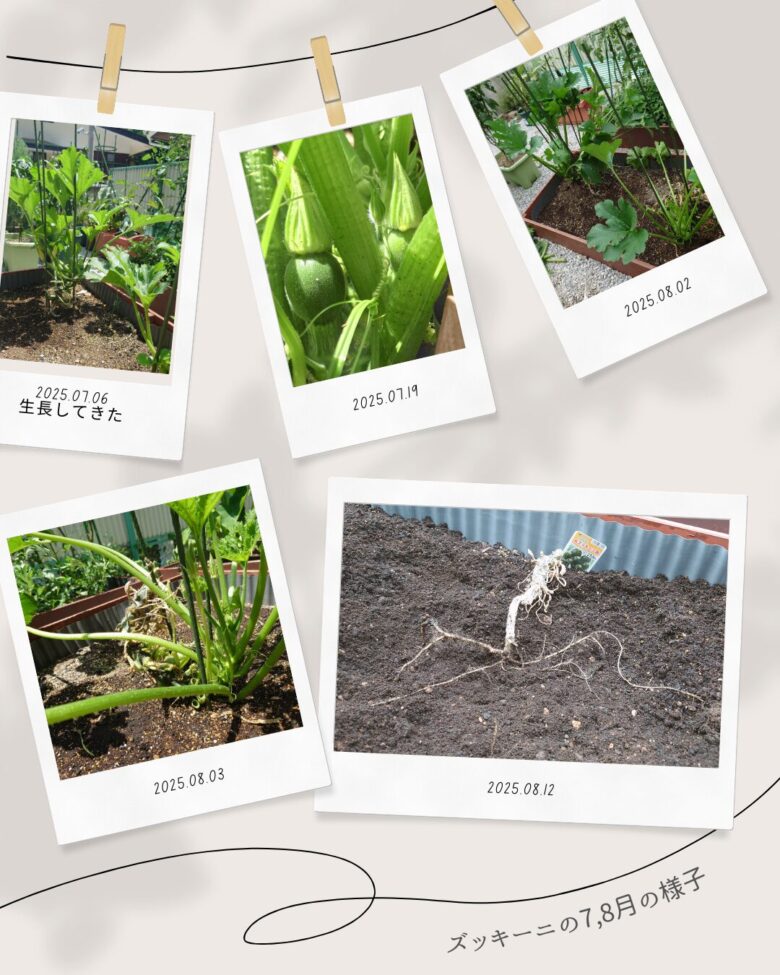

7,8月のパリーノネロの観察

6月にエダマメの収穫をすべて終え、レイズドベッドにはズッキーニのみが残りました。少しずつ生長してきたように見え、うどんこ病もやや落ち着いてきましたが、雌花が咲かず、収穫まで至った実はありませんでした。

支柱を立てたり環境改善を試みましたが、8月12日に栽培を終了することにしました。今回は残念ながら「栽培失敗」という結果です。

要因としては、初期苗にうどんこ病が発生し生長が遅れたこと、そして狭いスペースでズッキーニとエダマメを同時栽培したため、エダマメがズッキーニの生育を阻害した可能性があることが考えられます。次回は十分な株間を確保して、再挑戦してみたいと思います。

3.3 2025年香風味のリアルタイム観察記録

ズッキーニは非常に大きく育つため、その葉がエダマメの日光を遮ってしまうリスクがあります。今年はこの課題を克服するため、植え付け時期に工夫を加えることにしました。具体的には、エダマメをズッキーニよりも約2週間早く植え付け、ズッキーニが大きく育つ前にエダマメの収穫を終える作戦です。

また、ズッキーニの葉がエダマメに覆いかぶさってきた場合には、適宜葉をカットして風通しと日当たりを確保する対応も検討しています。混植による影響がどのように現れるかも含めて、詳細な記録を残していきます。

4月の香風味の観察記録

ズッキーニより先に育てるため、4月5日からエダマメの育苗をスタートしました。発芽にはやや時間がかかりましたが、2週間後には順調に芽が出はじめ、さらに1週間後の4月26日に無事植え付けを完了しました。

断根・摘心によるエダマメの生長比較

エダマメの収穫量を増やす方法として知られる「断根」と「摘心」。しま農研でもこれまで試してきましたが、まだはっきりとした成果は得られていませんでした。

今回は、

- 断根のみ

- 摘心のみ

- 通常栽培

この3パターンに分けて比較しています。断根は、これまでより控えめにカットし、株への負担を減らしています。

5月の香風味の観察記録

5月は順調に生長していたのですが、葉に食害の痕が目立つようになり、あちこちで傷んだ様子が見られました。

葉をよく観察しても原因となる害虫は見つからず、正確な対処が難しい状況です。バッタの仕業かもしれません……?

被害がひどい葉は摘葉して整理し、ベニカXを散布することにしました。

効果はあったようで、その後は害虫の被害もかなりおさまっています。

多少の被害は続いているものの、生長スピードの方が速いため、大きな問題にはなっていないと感じています。

断根・摘心によるエダマメの初期の様子

初期の様子(5月11日)では、どの株も無事に活着。摘心した株では2本のわき芽が確認でき、断根した株は双葉の減りが早いのが印象的でした。根の成長に双葉の栄養が使われた可能性が考えられます。

6月の香風味の観察記録

6月16日、小さな莢(さや)がつきはじめました。その後も順調に生長を続け、7月4日に収穫することができました。

今回の観察では、香風味は実がついてから約17日間で収穫可能であることが分かりました。

エダマメ収穫

6月26日、エダマメの1回目の収穫を行いました。今回は、2か所・計4株から150gを収穫することができました。

収穫したエダマメはすぐに塩ゆでにして調理しましたが、食卓に並ぶ前に、家族で思わず手が止まらず完食してしまうほどの美味しさでした。採れたてならではの甘みと風味をしっかり味わえる、満足のいく収穫となりました。

エダマメの収穫2回目と栽培方法別の比較

7月6日、エダマメの2回目の収穫をおこないました。

今回は、栽培初期におこなった処理の違いによる収量の比較を目的とし、次の3つの方法で育てた株を観察しました。

- 断根した株:84.3g

- 摘心した株:24g

- 無処理の株:52.7g

期待していた摘心による収量増加は見られず、特に摘心した株は収量が少ない結果となりました。摘心株にはわき芽が2本出ていたため収量アップを期待しましたが、途中で虫の被害が出たことも影響した可能性があります。

また、莢に穴の空いたものもあり、防虫対策の必要性を感じました。

今後は、摘心や断根といった処理を行う際は、より適切なタイミングや管理方法を検討し、栽培技術の精度を高める必要があると感じています。

4.まとめ

この記事では、しま農研が2025年に実施しているズッキーニとエダマメ栽培のリアルタイム観察記録を詳しくご紹介しました。この記事は継続的に更新していくので、定期的にチェックして、一緒に成長を見守りましょう!

リアルタイムの観察記録を参考にすることで、あなたのズッキーニやエダマメの成長と比較しながら、育て方のヒントを得ることができます。この情報が、あなたの今後の栽培計画に役立てば嬉しいです!

また、しま農研では、ズッキーニやエダマメ以外の野菜についてもリアルタイム観察記録を作成しています。栽培の知識と経験を深めながら、家庭菜園をもっと楽しめるような情報を発信していきます!

「【2025年版】しま農研の春夏野菜の栽培計画とリアルタイム観察記録」 では、その他の栽培の様子もまとめています。他のリアルタイム観察記録も、ぜひチェックしてみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント