こんにちは!しま農研です。しま農研では毎年30種類以上の野菜を育て、家庭菜園の魅力を思いっきり楽しんでいます。

「春夏野菜を育てていたら、途中で枯れてしまった…」そんな経験はありませんか?

プランター栽培を続けていると、古い土に病害虫が潜んでいることがあります。特に同じ場所や同じ野菜を繰り返し育てる「連作」では、根の病気や害虫被害が増えやすくなります。

そんなときにおすすめなのが、太陽熱消毒です。真夏の強い日差しを利用して土を高温にし、病害虫や雑草の種を減らすことで、次の栽培を安心して始められます。

この記事では、しま農研が実際に行っているプランターでの太陽熱消毒のやり方とポイントを、初心者の方にもわかりやすく解説します。

1. 太陽熱消毒とは?

太陽熱消毒は、真夏の強い日差しを利用して土を高温にし、病害虫や雑草の種を減らす方法です。

透明なビニールで土を覆い、温室のような状態を作ることで、土の温度を50〜60℃以上に上げることができます。高温状態を2〜4週間保つことで、多くの病原菌や害虫の卵、雑草種子を死滅させる効果があります。

もともとは畑や花壇など地植えの土壌消毒に使われる方法ですが、プランターでも同じ原理で実践可能です。特に家庭菜園では、古い土をリセットして再利用したいときに重宝します。

病害虫対策には農薬の使用などでも対応可能ですが、専門的な知識が必要な場合もあります。

また、家庭菜園では「できるだけ無農薬で育てたい」と考える方も多く、この方法が重宝されています。しま農研でも、基本的に農薬を使わない土作りの方法を採用しています。

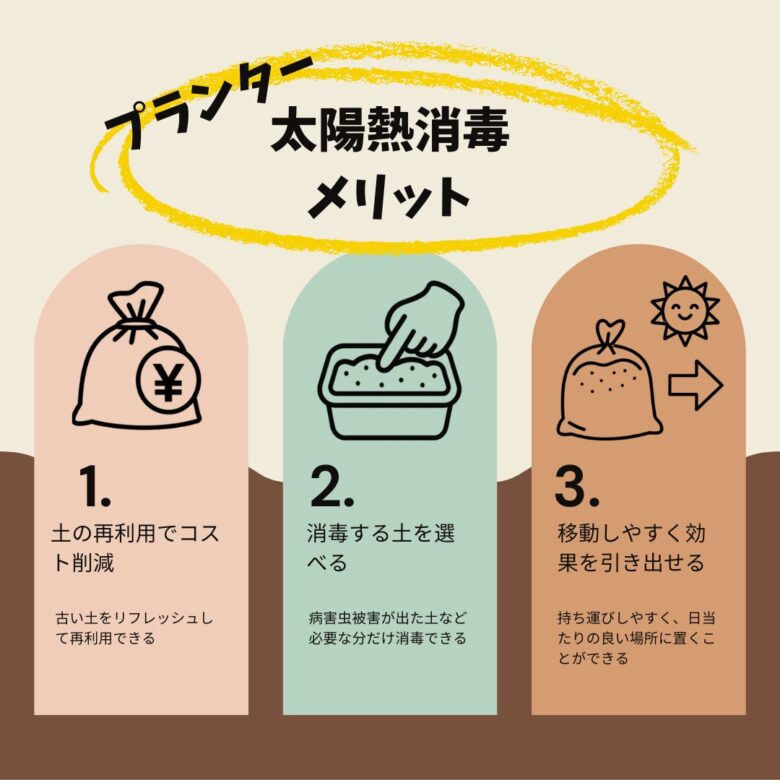

2. プランターで太陽熱消毒をするメリット

太陽熱消毒は地植えでも行えますが、プランターだからこそ得られるメリットがあります。

家庭菜園やベランダ栽培では、特に次のような利点が大きいです。

1️⃣ 土の再利用でコスト削減

新しい培養土を毎回購入するとコストがかかりますが、太陽熱消毒を行えば古い土を再利用できます。

毎回必要な工程ではありませんが、しま農研では一度も土を捨てることなく野菜を育てており、大きな節約ポイントになっています。

2️⃣ 消毒する土を選べる

太陽熱消毒は、必ずしもすべての土に行う必要はありません。

病害虫被害が出た土だけを選んで処理することも可能で、必要な分だけを効率的に消毒できるのは大きなメリットです。

また、栽培が早めに終わったプランターだけを対象にするという使い方もできます。

3️⃣ 移動しやすく効果を引き出せる

ビニールにいれた土は軽くて移動しやすく、日当たりの良い場所に設置できます。

真夏の日差しを最大限に活かすため、日中に最も長く日が当たる場所へ移動することで、消毒効果がさらに高まります。

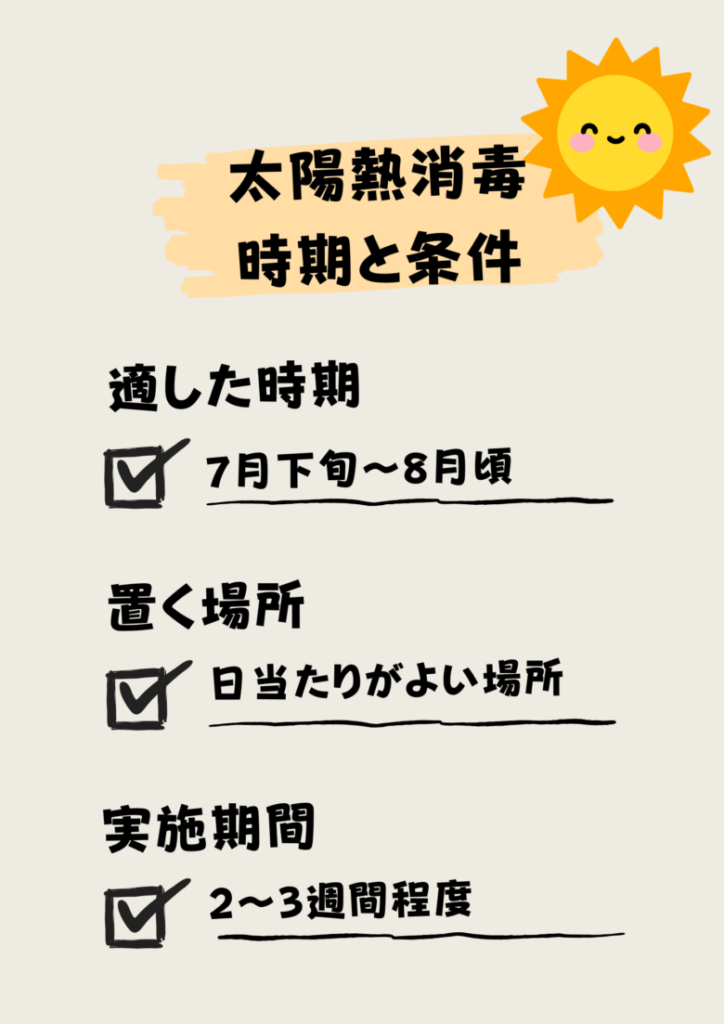

3. 太陽熱消毒に適した時期と条件のポイント

太陽熱消毒は、一年の中で最も日差しが強い時期に行うことで、最大限の効果を発揮します。

土の中の温度を55〜60℃に保てると効果が高いと言われています。

プランターの場合は、地植えよりも土の量が少ないため温度が上がりやすく、短期間でも効果を得やすいのが特徴です。

- 適した時期:7月下旬〜8月頃。秋冬野菜の定植時期に合わせて行うと効率的です。

- 置く場所:1日を通して日当たりがよい場所に置き、特に日中に日が当たる位置を選びましょう。

- 実施期間:条件のよい場所であれば2〜3週間程度で十分です。

4.プランターでの太陽熱消毒の手順

プランターで太陽熱消毒を行うときは、次の流れで作業を進めます。

事前に透明ビニール袋、ふるい、シャベルなど、必要な道具をそろえておきましょう。

1️⃣ プランターの土を乾かす

ふるいにかける前に土をある程度乾かしておくと、ふるい作業がぐっと楽になります。

2️⃣ 土をふるいにかける

古い土をふるいにかけ、野菜の根やゴミ、小石を取り除きます。

根やゴミが残っていると消毒効果が落ちる原因になるため、しっかり取り除きましょう。

3️⃣ ふるった土をビニール袋に入れる

根やゴミをある程度取り除いた土を透明ビニール袋に入れます。透明袋は太陽光を通しやすく、内部温度が上がりやすいです。

土を入れすぎると太陽熱にあたる表面積が減り、重くもなるので適量にします。

4️⃣ 水をたっぷり含ませ、袋を密閉する

袋の中の土をしっかり湿らせ、口をきつく縛って密閉します。

水分を加えることで蒸し焼き状態になり、病原菌や害虫が減少しやすくなります。

5️⃣ 日当たりの良い場所に2〜3週間ほど置く

晴天が続く期間は2〜3週間、天候が不安定な場合は4週間程度行います。

袋は開けず、雨に当たらないよう注意しましょう。

5.太陽熱消毒後の土の扱い方

太陽熱消毒を終えた土は、病害虫や雑草種子が減っている一方で、土壌中の有用微生物も少なくなっている可能性があります。

しま農研では、この後に土の再生材を混ぜ込むことで、栄養素と微生物バランスを整えてからプランターに土を戻しています。

また、時間に余裕があるときは、2〜3日ほど天日干しをして土を乾かしてから、この作業を行っています。

乾燥させることに科学的な確証はありませんが、なんとなく良さそうな気がして習慣になっています。

詳しくは「プランターの古い土を再利用!しま農研流・再生材を使った土のリサイクル手順」の記事で解説していますので参考にしてください。

6.太陽熱消毒の注意点

太陽熱消毒は便利な方法ですが、すべての病原菌や害虫を完全に除去できるわけではありません。

高温に弱い病原菌や害虫は減らせますが、耐熱性のある種類は生き残ることがあります。

そのため、必要に応じて他の土壌改良や防除方法と併用することも検討しましょう。

また、状態のよい土に対して行うと、かえって微生物バランスを崩してしまう可能性もあります。

このことから、必ずしも毎回行う必要はありません。

しま農研としては、しばらく消毒をしていない土や、同じ科の作物を連続して育てるとき、土の調子がよくなさそうだと感じたときに実施するのがおすすめです。

7.まとめ

陽熱消毒は、真夏の強い日差しを利用して土を高温にし、病害虫や雑草の種を減らすシンプルな方法です。

プランターなら、必要な土だけを選んで処理できるため、家庭菜園でも気軽に取り入れられるのが魅力です。

成功のポイントは、時期や日当たり、水分量、そしてしっかり密閉すること。

条件がそろえば、2〜3週間ほどで十分な効果が得られます。

無理に毎回行う必要はありません。

まずはいくつかのプランターから試してみて、その効果や作業の手間を実感しながら、自分の菜園スタイルに合う形で取り入れてみるとよいでしょう。

太陽熱消毒は、基本的には夏に行う作業で、秋冬野菜栽培の準備の一環です。

しま農研では、「秋冬野菜の土作りのポイントと手順」の記事で、太陽熱消毒以外の準備方法も詳しく解説しています。

ぜひこちらも参考にしてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント