こんにちは、しま農研です。毎年、しま農研では栽培している野菜のリアルタイム観察記録を皆様と共有しております。今回は特にブロッコリーとレタスの成長記録に焦点を当てております。

ブロッコリー(アブラナ科)とレタス(キク科)は、お互いの害虫を忌避する効果があり、栽培時の相性が良いため一緒に植えることが推奨されます。このため、同じ時期に定植することが多く、栽培プランにも取り入れやすいです。

この記事では、9月中旬にブロッコリーとレタスを同時に定植し、その成長過程を詳細に記録し、共有していきます。ブロッコリーとレタスを栽培している方々にとって、この記事が有益な情報を提供し、より成功した栽培につながることを願っています。

1.2024年ブロッコリーとレタスの栽培(前提条件)

2024年にしま農研が行うブロッコリーとレタスの栽培に関する前提条件を、作付け、品種選定、栽培方法などの観点から共有します。この観察記録を参考にして、実際に採用しようと考えている方はぜひ活用してください。

1.1 ブロッコリーとレタスの作付け

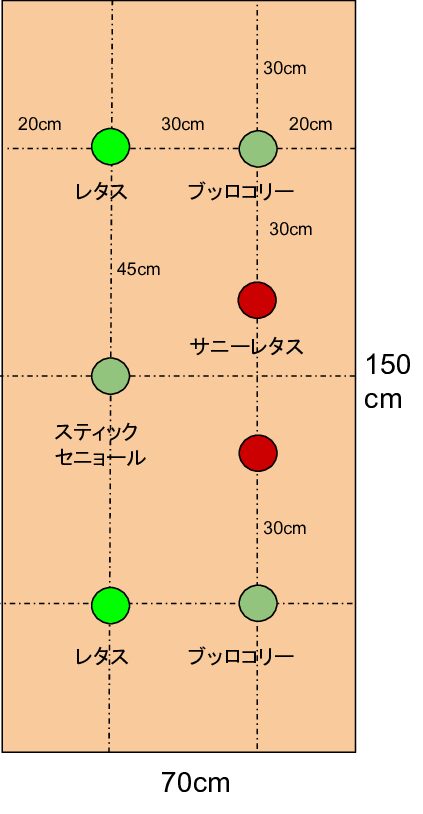

一般的なブロッコリーと、スティックセニョール(茎ブロッコリー)の栽培を比較します。通常のブロッコリーでは株間を30cmに設定し、茎ブロッコリーはより大きな成長を考慮して45cmの株間にしました。これらの苗は購入し、指定の株間で植えることで最適な成長環境を確保します。

レタスはブロッコリーとの間に植えることでその害虫忌避効果を活用します。結球レタスは広めに株間を設け、サニーレタスは狭めにし収穫量を最大化します。この配置はレタスの種類に応じて最適な生育空間を提供し、全体の収穫効率を高まるかを検証します。

1.2 選定したブロッコリーとレタスの種類

畑で育てる野菜の生育は、選ばれた種類に大きく依存します。今回のしま農研でのブロッコリーとレタスの種類をご紹介します。

頂花蕾タイプのブロッコリー

これはブロッコリーの中で最も一般的な種類です。

主枝に一つの大きな蕾を持ち、この蕾が成長させて収穫します。一回の収穫で大きな房を得ることができます。

側花蕾タイプのブロッコリー(スティックセニョール)

スティックセニョールは、主枝だけでなく側枝にも次々と蕾が付きます。このタイプは継続して収穫が可能で、小さいうちに収穫することで新鮮な味を楽しめます。

家庭菜園に特に適しており、継続的な収穫が可能な点が最大の魅力です。

玉レタス

スーパーマーケットで一般的に見られるレタスで、球状に成長することが特徴です。

栽培期間が短く、害虫にも比較的強いため、初心者にも育てやすい種類です。

リーフレタス(サニーレタス)

サニーレタスは、その赤紫の葉先が特徴的で、色彩豊かなサラダに最適です。

葉が柔らかく、食感も良いため、新鮮なサラダの材料として重宝されます。同じリーフレタスの仲間にはサラダナやサンチュも含まれます。

1.3 野菜の育て方

しま農研では、ブロッコリーとレタスの栽培における具体的な育て方のガイドを提供しています。まだガイドが用意されていない項目については、今季の栽培を通じて新たに作成する予定です。

これらのガイドは、同じ野菜を栽培する際に役立つ具体的なヒントや手順を提供し、実践的なアドバイスを交えて、各成長段階での注意点や推奨方法を詳しく解説します。しま農研と共に、立派な野菜を育てる楽しみを味わいながら、あなたの家庭菜園が成功する手助けとなることを願っています。

| 野菜 | 育て方記事リンク |

| ブロッコリー | ➡地植えでのブロッコリーの育て方 |

| スティックセニョール | ➡地植えでのスティックセニョールの育て方 |

| レタス | ➡地植えでのレタスの育て方 |

2.2024年のブロッコリーとレタスの栽培データ

2024年にしま農研で収集したブロッコリーとレタスの栽培データをまとめ、これらをもとに具体的な改善点や効果的な栽培計画を立案するための情報を提供します。

同じ条件で栽培を行う予定の方々にとって、このデータが実践的な参考になることを願っています。

2.1 2024年ブロッコリーとレタスの栽培期間データ

ブロッコリーとレタスの、定植日、栽培終了日、全栽培期間を一覧でまとめます。実際の栽培期間について詳しく知りたい方はご参照ください。

| 品種 | 環境 | 定植 | 初収穫 | 撤去日 | 収穫量 | 栽培日数 |

| ブロッコリー:頂花蕾 | 地植え | 9/16 | ||||

| スティックセニョール | 地植え | 9/16 | ||||

| 玉レタス | 地植え | 9/16 | ||||

| サニーレタス | 地植え | 9/16 | 10/12 |

2.2 2024年ブロッコリーとレタスの追肥データ

追肥は野菜の成長に欠かせない作業です。今年の追肥のタイミング、使用した肥料の種類、そしてその効果について詳しく記録し、追肥の最適な方法を共有します。この情報が追肥計画に役立てば幸いです。

| 品種 | 1回目 定植2~3週間後 | 2回目 頂花蕾が形成 | 3回目以降 その後2週間おき | 備考 |

| ブロッコリー | 10/1,26 | – | 1/11,(2/2) | 収穫後追肥 |

| スティックセニョール | 10/1,26 | 1/11 |

| 品種 | 基本は不要:症状がでたら適宜 | 備考 |

| 玉レタス | ||

| サニーレタス |

2.3 2024年ブロッコリーとレタスの収穫データ

収穫量は栽培成功のバロメーターとして非常に重要です。しま農研では、収穫されたブロッコリーとレタスの量を記録し、どの栽培方法が最も効果的だったかを評価します。

この収穫データを基に、今後の栽培方法の改善点を検討し、より豊富な収穫を目指します。

| 品種 | 環境 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |

| ブロッコリー:頂花蕾 | 地植え | 1個 | 1個 側枝8個 | 側枝50個 | 2個 側枝58個 | ||

| スティックセニョール | 地植え | 3本 | 20本 | 32本 | 97本 | 152本 | |

| 玉レタス | 地植え | ||||||

| サニーレタス | 地植え |

3.月別リアルタイム観察記録

しま農研では、ブロッコリーとレタスの成長を月別に記録し、その観察結果をリアルタイムで共有しています。

この情報は、他の栽培者が自分の栽培状況と比較し、役立つ洞察を得るのに役立ちます。また、しま農研自身もこの記録作成を通じて学び、楽しんでいます。

3.1 菜園全体の動向

このセクションでは、ブロッコリーとレタスがどのように相互作用し、互いにどのような影響を与えるかを詳しく観察し、菜園全体の成長の様子を更新していきます。

9月

3.2 ブロッコリー:頂花蕾タイプ

頂花蕾タイプのブロッコリーは、主枝に形成される大きな蕾を収穫対象とします。地植えでの成長の様子、特に大きさや健康状態を詳細に記録し、共有します。

9月のブロッコリー

9月18日定植したブロッコリーは順調に生長しました。定植も丁寧にしたことも少しは効果があったかもしれません。

定植

9月16日にブロッコリーを定植しました。雨の後だったため土はある程度濡れていましたが念のため各工程に水をあたえ根の活着を促しました。

10月のブロッコリー

10月は多少病気や害虫被害はみられるものの順調な生長が見受けられます。正気の状態でなるべく大きく育てたいため追肥についても2回おこなうことにしました。

葉の観察

害虫や病気

11月のブロッコリー

11月はブロッコリーの株が大きく生長し、防虫ネットが狭くなったため外して育てることにしました。季節的に害虫が減少しているため、被害もなく順調に育っています。11月後半には小さな蕾がつき始めたので、今後の生長を楽しみに見守っていきます。

12月のブロッコリー

12月に入り、ブロッコリーは茎や葉の成長がやや緩やかになりましたが、その代わりに中心部の蕾が徐々に大きく膨らんできました。寒さが増す中でもしっかりと生長を続けており、収穫への期待が高まっています。

ただし、現在はまだ収穫には早い段階です。蕾が十分に育ち、適切なサイズになるまで、引き続き丁寧に観察を続け、成長を見守っていきます。この冬の間に、どのような変化を見せてくれるのかが楽しみです。

1月のブロッコリー

1月に入り、いよいよブロッコリーの収穫が始まりました。1株目は1月11日に収穫を実施。しっかりとした形に育ち、味も楽しめる仕上がりになりました。

もう1株については、少し時間をおいてからの収穫を予定しています。また、収穫後の茎から伸びるわき芽の花蕾も引き続き育てていきます。家庭菜園ならではの楽しみとして、主茎を収穫した後もわき芽の成長を見守りながら、長く収穫を楽しみたいと考えています。

収穫

1月11日、ついに今回初めてのブロッコリーを収穫しました。サイズは10cmほどで、もう少し大きくなりそうでしたが、週末の昼食を彩るために収穫を決断しました。収穫したてのブロッコリーはとても美味しく、特に鮮度を活かした調理が一層おすすめです。

なお、収穫後も株は片付けず、わき芽を育てて再収穫できるかを試してみる予定です。次の収穫がどのようになるか楽しみです!

摘葉

1月11日、ブロッコリーの株元に古くなり変色した葉がいくつか見られたため、摘葉を行いました。この作業は、病害虫の発生リスクを減らし、株全体の健康を保つ目的で実施しました。

また、摘葉と同時に株元の側枝も整理しました。これにより、通気性が改善され、株全体に十分な光が行き渡る環境を整えることが期待されます。今後の生長にどのような影響が出るかを観察していきます。

鳥の被害

2月のブロッコリー

2月に入り、2株目のブロッコリーを無事に収穫しました。さらに、収穫後には側枝花蕾も大きく育ち、もう少し楽しめそう です。採れたてのブロッコリーは、甘みが強くて本当に美味しいので、家庭菜園での栽培にとてもおすすめです。

しかし、この時期になるとヒヨドリの活動が活発になり、葉がかなり食害を受けてしまいました。来月には片付ける予定です。

収穫(2回目)

1回目の収穫から約3週間後、もう1株のブロッコリーを収穫しました。前回よりも一回り大きく育ち、しっかりとした形に仕上がりました。

収穫したてのブロッコリーは甘みが強く、食感も抜群。新鮮なうちに味わうと、市販のものとは違った美味しさが実感できます。家庭菜園で育てるのにおすすめの野菜です。

収穫(わき芽から育った花蕾)

頂花蕾の収穫から43日が経過し、わき芽から育った花蕾がしっかりと成長しました。蕾同士の間隔が少し開き始める兆候が見られたため、このタイミングで収穫することにしました。

さらに、新たなわき芽からも小さな花蕾が確認できたため、今後の成長を観察しながら、どの程度まで大きくなるかを見守る予定です。

3月のブロッコリー

側枝花蕾の収穫

中央の花蕾を収穫してから約1ヶ月後、側枝花蕾を収穫しました。特に3月に入ってから花蕾が大きくなり、春の暖かさが成長を促した可能性を感じます。

まだ小さな花蕾がいくつもあるため、最後の収穫に向けて様子を見ています。

片付け

3月22日、春夏野菜の土作りのためにブロッコリーを片付けました。茎はしっかりと太くなっており、根もしっかりと張って立派に育っていました。最後に側枝も観察したところ、何本にも分かれていて、側枝花蕾の収穫が十分にできたことがよくわかりました。

次のシーズンに向けて、しっかり土作りを進めていきます!

3.3 スティックセニョール

前回、スティックセニョールを地植えで育てた時には驚くほど大きく育ちました。今年も同じような生長をするかを期待しながら観察を続けます。

9月の スティックセニョール

9月16日に定植したスティックセニョールはどっしりとしていて大きく育ちそな雰囲気をかもし出しています。このまま順調に生長するか引き続き観察していきます。

10月の スティックセニョール

10月のスティックセニョールも順調に育っています。一緒に育ててるブロッコリーと比べると横に広がらず縦に伸びている印象です。今後の生長の様子をみていきます。

11月の スティックセニョール

頂花蕾の摘心

11月17日頂花蕾も大きくなってきたので摘心することにしました。ここからわき芽がでて収穫をたくさんできることを期待しています。

12月の スティックセニョール

12月のスティックセニョールは順調に生長し、ついに実をつけました。12月8日には、わき芽から育った蕾の初収穫を無事に迎えることができ、家庭菜園での喜びを実感しました。

その後も引き続き成長を続けており、新しい蕾も確認されています。この調子でいけば、今後も継続的な収穫が期待できそうです。寒い時期でもしっかり育つスティックセニョールの力強さを感じながら、日々の観察を楽しんでいます。

1月の スティックセニョール

1月に入り、スティックセニョールの収穫が定期的にできるようになりました。1株のみの栽培ですが、少しずつ収穫できるため、新鮮な味わいを楽しめます。

さっと茹でて塩やマヨネーズをつけるだけで、シンプルながらも抜群の美味しさ。寒さで甘みが増し、見た目も鮮やかで、冬の食卓に彩りを添えてくれます。スティックセニョールにとって、まさに最適な季節といえるでしょう。

株元の整理

スティックセニョールの株元に葉や側枝が密集していたため、整理を行うことにしました。この作業は、ナスやピーマンなどの栽培で効果的であることが知られていますが、スティックセニョールにも同様の効果があるかを確認するための実験として試みました。

整理することで通気性を向上させ、生長のエネルギーを主要な茎や花蕾に集中させる効果が期待されます。結果がどうなるか、今後の生長を観察しながら検証していきます。

2月の スティックセニョール

2月のスティックセニョールは、たくさんの蕾をつけてくれました! スティックセニョールの魅力は、収穫が長く続き、定期的に楽しめること。今回も順調に育っていて、来月中旬くらいまでは収穫を楽しめそうです。

3月のスティックセニョール

収穫

3月9日、スティックセニョールを収穫しました。合計で32本収穫できました。スティックセニョールは茎も食べられるため、収穫時には茎の部分も一緒に収穫します。また、側花蕾を残しておくと、それが成長してさらにたくさん収穫することができます。

3.4 玉レタス:シスコ

玉レタスは初めての栽培試みです。その成長プロセスと、初栽培における挑戦や驚きを共有します。成長の進行に応じた課題や成功を詳しく記録します。

9月の玉レタス

玉レタスは少しづつ大きく育っています。今回、はじめて育てるため生長が正しいいのか分からない部分がありますので今回の観察でその生長の見方の経験を積んでいく予定です。

定植

9月16日にレタスの定植をしました。根の活着を促すためしま農研は定植時にこまめな水やりをこころがけています。

10,11,12月の玉レタス

土寄せ

玉レタスの体が倒れているのが気になったので土寄せせいてみることにしました。先端部分が上に上がってくればよいと思うのですが、どんな成長をみせるでしょうか

3.5 サニーレタス:レッドファイヤー

サニーレタスは育てやすく、生長が早いため、その成長速度と健康状態を密に観察します。特に、生長の速さをどのように最大化できるかを探求し、その方法を共有します。

9月のサニーレタス

9月のサニーレタスは順調な生長をみせています。月末に害虫の侵入を許し少し食害がありましたが、捕殺後は順調に生長してくれています

11月のサニーレタス

“10月に植えたサニーレタスは急速に成長し、定期的に収穫ができています。11月後半には蕾をつけ始めたサニーレタスもあり、栽培終了が近づいています

サニーレタスの収穫

サニーレタスの収穫が思ったより早くはじめることができました。10月12日に初収穫をおこないました。新鮮なサニーレタスはマヨネーズだけでも十分美味しく食べれました。

11月23日、定期的に収穫しかなりサニーレタスの背が高くなりそろそろ収穫も終わりに近づいています。

12月のサニーレタス

蕾摘心

蕾がでてきたので摘心して様子を見守ることにしました。収穫を続けることができるか実験してみます。結果としてはその後生長することはなかったのでこの時点で片付けてもよいかもしれません

4.まとめ

この記事では、しま農研が2024年にブロッコリーとレタスの栽培を行う中で得られたリアルタイムの観察記録を詳しくご紹介します。ブロッコリーの頂花蕾タイプとスティックセニョール、そして初めて栽培する玉レタスやサニーレタスに焦点を当て、それぞれの栽培方法、成長過程、および収穫の様子を共有していきます。

このしま農研の観察記録は、他の栽培者が自分の栽培状況と比較し、有益な情報を得るための重要なリソースとなります。あなたがブロッコリーやレタスを育てる時のヒントになれば幸いです。

しま農研では、他の野菜についても同じようなリアルタイム観察記録の記事を作成しています。これらの観察記録を通じて、栽培の知識と経験を深めるとともに、家庭菜園を楽しんでいる方にとっても有益な情報を提供できることを目指しています。

この記事は、しま農研が2024年の観察している秋冬野菜のまとめ記事になります。アクセスしやすいように整備していますので、よろしければこちらの記事も参考にしてください。

読んでいただいきありがとうございました!

コメント