こんにちは、しま農研です!

しま農研では毎年30種類以上の野菜を育てながら、家庭菜園の楽しさや工夫を日々実践しています。

家庭菜園をしていると、ふと「元肥だけで本当に足りるのかな?」とか、「追肥っていつ、どれくらい与えればいいの?」と迷うことはありませんか?

実は、野菜を元気に育てておいしい実を収穫するには、成長にあわせた“追肥”がとても大切です。

植物も人と同じように、育つ過程でその時々に必要な栄養が変わっていくからです。

この記事では、家庭菜園をもっと楽しむための「追肥の基本」を、初心者の方にもわかりやすくお伝えします。

✅ なぜ追肥が必要なのか?

✅ 肥料に含まれる三大栄養素(N・P・K)の役割とは?

✅ それぞれの栄養素が野菜にどう効くのか?

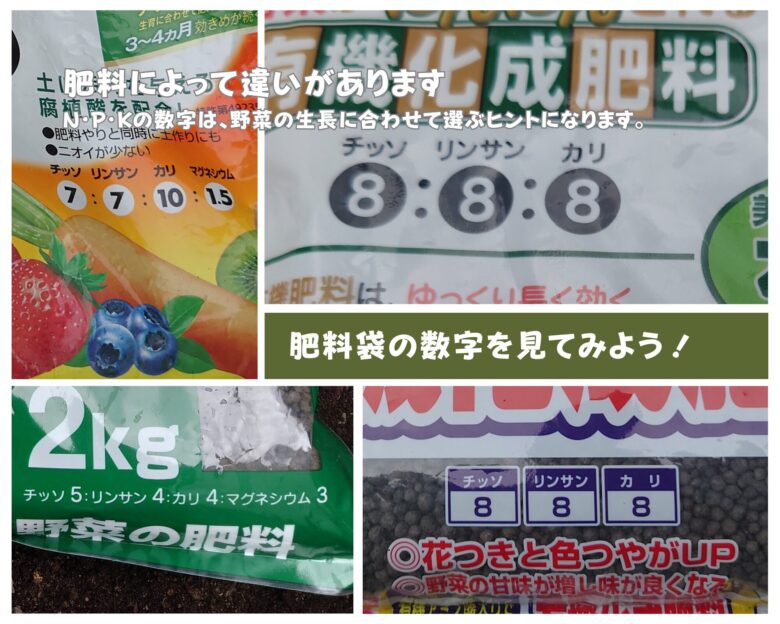

しま農研でも、肥料の表示「8-8-8」の意味を知ったことで、追肥のタイミングや肥料選びに自信が持てるようになりました!

🥕 1.追肥とは?|目的と元肥との違いを知ろう

家庭菜園で野菜を育てるとき、最初に「元肥(もとごえ)」を土に混ぜ込んでおく方も多いと思います。

これは、野菜が植え付け直後から順調に育つためのスタートダッシュ用の栄養補給です。

ですが、野菜の成長は長期間にわたります。

育っていく途中で栄養が足りなくなると、葉の色が薄くなったり、実がつかなかったり、思うように育たないことも。

そこで必要になるのが「追肥(ついひ)」です。

1.1 元肥と追肥の違いは?

| 項目 | 元肥 | 追肥 |

|---|---|---|

| 施す時期 | 植え付け前 | 成長途中 |

| 目的 | 初期の生育サポート | 栄養の補充・成長促進 |

| 使用例 | 土づくり段階で混ぜ込む | 根元にまいたり、液肥を与えたり |

元肥は「最初のごはん」、追肥は「途中で出すおかわり」とイメージするとわかりやすいかもしれません。

1.2 なぜ追肥が必要なの?

野菜が育つにつれて、土の中の栄養はどんどん消費されていきます。

さらに、雨や水やりによって肥料成分が流れてしまうことも。

特に長く育てる果菜類(トマトやナスなど)や、葉をどんどん伸ばす葉物野菜では、一定のタイミングで追肥してあげることが生育に直結します。

💬 しま農研では…

元肥だけで育てていた頃は「葉が黄色くなった」「実が小さい」などのトラブルもありました。

でも追肥のタイミングを見直してからは、見た目も味もグッとよくなったと実感しています!

1.3 成長を“途中で支える”のが追肥の役割

追肥は単なる栄養補給ではなく、

👉 その野菜が今、必要としている栄養を届けるタイミング管理の技術でもあります。

野菜の育ち具合を観察しながら、適切な時期に、適切な種類・量の肥料を与えることで、

・元気な葉の色

・しっかりした茎

・甘くて大きな実

につながっていきます。

このように、追肥は「野菜の状態を見ながら支える大事なケアのひとつ」。

次の章では、その追肥に使う肥料の「三要素(N・P・K)」がどんな働きをするのかを解説していきます。

🥬 2. 野菜に必要な栄養素|三要素(NPK)の基本を押さえよう

肥料の袋に「8-8-8」や「7-7-10」、「4-4-2」といった数字が書かれているのを見たことはありませんか?

これは、肥料に含まれる三大栄養素「窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)」の割合を表しています。

この3つは、野菜が元気に育つために特に大切な栄養素。

どれか一つでも不足すると、葉の色が悪くなる・花が咲かない・実が育たないなどのトラブルにつながってしまいます。

2.1 三要素(NPK)の働きって?

| 栄養素 | 主な働き |

|---|---|

| 窒素(N) | 葉や茎の成長を助ける |

| リン酸(P) | 花や実の形成を促す |

| カリウム(K) | 根の発達と抵抗力を高める |

これらの栄養素のバランスが崩れると、葉が黄色くなったり、花が咲かなかったり、実が育たなかったりと、さまざまなトラブルが起こります。

💬 しま農研では…

肥料の表示を見て「これは葉を育てるタイプなんだな」「これは実がなる野菜向きだな」と理解できるようになったことで、野菜に合わせた追肥の工夫がしやすくなりました!

2.2 どんな肥料を選べばいい?

家庭菜園でよく使われる肥料には、三要素がバランスよく入った「化成肥料(例:8-8-8)」と、特定の栄養素を強化した「単肥や特化型肥料(例:トマト専用など)」があります。

👉 最初はバランス型の化成肥料からスタートし、

慣れてきたら「いまこの野菜に必要なのは何か?」を考えながら、肥料の中身を見て選べるようになると、追肥の効果がグッと上がります。

特に有機栽培にチャレンジしたい方は、さまざまな有機資材との組み合わせが必要になるため、三要素の基本を知っておくことがとても大切です。

2.3 ワンポイント:肥料袋の数字の意味

例えば「8-8-8」の場合、それぞれの数字は以下を意味しています:

- N(窒素)8%

- P(リン酸)8%

- K(カリウム)8%

つまり、肥料100g中に8gずつこの3つの栄養素が含まれているということです。

これら三要素の役割を理解しておくことで、「なぜ追肥が必要なのか?」がよりクリアになります。

次の章では、それぞれの栄養素が野菜のどんな部分に効いてくるのか、具体的な働きと欠乏症状について見ていきましょう。

🍅 3. 肥料の三要素の働き|それぞれの役割と欠乏のサインを解説!

前章では、肥料に含まれる三大栄養素「窒素・リン酸・カリウム(N・P・K)」の基本についてお伝えしました。

この章では、それぞれの栄養素が野菜のどの部分に影響し、どんな役割を果たすのか、そして不足するとどのようなサインが出るのかを詳しく解説していきます。

植物の様子を見ながら、必要な栄養を見極めるヒントになりますので、ぜひチェックしてみてください!

3.1 葉と茎の肥料:窒素(N)

窒素(N)は、葉や茎の成長を助けるために欠かせない栄養素。

特に葉物野菜や、生育初期の野菜にとってはとても重要な役割を持っています。

🛠 主な働き

窒素は、植物が光合成をおこなうために必要な葉緑素(クロロフィル)の主成分です。

太陽のエネルギーを取り入れ、体をつくっていくうえで、窒素はまさに“成長の土台”になります。

- 葉や茎をしっかり成長させる

- 緑の色素(クロロフィル)をつくる

- 生育初期の“体づくり”をサポートする

⚠ 不足するとどうなる?

生育初期に窒素が不足すると、株が育ちにくく、ひ弱な印象になります。

葉が黄色くなったり、全体のボリュームが出ない場合は、窒素不足を疑ってみましょう。

- 葉の色が薄く、黄色っぽくなる

- 葉や茎の成長が遅く、小ぶりになる

- 株全体が小さくまとまってしまう

🚫 与えすぎにも注意!

人間と同じで、栄養は与えすぎても逆効果になることがあります。

窒素が過剰になると、葉ばかりが茂り、実がつかなくなる「つるボケ」状態に。さらに、病害虫がつきやすくなることも。

- 葉が茂りすぎて実がつかない(つるボケ)

- 病害虫が発生しやすくなる

- 茎が柔らかく、倒れやすくなる

💬 しま農研の実践から

しま農研では、元肥をしっかり施し、生育初期は追肥を控えめにしています。

基本は元肥で十分ですが、葉の色が薄い・株の成長が遅いと感じたときには、タイミングを見て追肥をおこなうようにしています。

3.2 花と実の肥料:リン酸(P)

リン酸(P)は、花や実をしっかり育てるために欠かせない栄養素。

トマト・ナス・きゅうりなど、実を収穫する果菜類では特に重要です。

🛠 主な働き

リン酸は、植物のエネルギーを運ぶ役割を持っていて、花の開花や実の肥大に大きく関わっています。

また、細胞分裂の盛んな茎や根の先端部分にも多く含まれており、植物の発育全体を支えています。

- 花の開花を促す

- 実の形成や肥大をサポートする

- エネルギーの移動や根の発達にも関与する

⚠ 不足するとどうなる?

リン酸が不足すると、花の数が減ったり、実のつきが悪くなったりすることがあります。

また、葉の色が赤紫や黄色に変色することもあり、下葉から枯れていくケースも。

- 花が咲かない・落花が増える

- 実が小さい・形がそろわない

- 葉の色が赤紫や黄色になり、枯れてくる

🚫 与えすぎたらどうなる?

リン酸は、窒素やカリウムと比べて過剰障害のリスクが比較的少ないとされています。

そのため、多少多めに与えても大きな問題にはなりにくいです。

ただし、過剰なリン酸が他の微量要素の吸収を妨げることもあるため、バランスを考えて使いましょう。

💬 しま農研のワンポイント

未熟果で収穫していくナスやきゅうりのような野菜は、連続的に実をつけていくため、リン酸は非常に重要な栄養素と言えます。

花の数が減ったりした時はリン酸が不足している可能性も考えましょう。

3.3 根と体づくりの肥料:カリウム(K)

カリウム(K)は、根の発達を助けたり、病気やストレスに対する抵抗力を高めたりする重要な栄養素。

植物にとって、根は水や栄養を吸収するための生命線。

カリウムはその根の働きを支える“縁の下の力持ち”のような存在です。

🛠 主な働き

カリウムは、植物の体そのものを作る材料ではありませんが、体内のあらゆる活動を調整するサポーター的な役割を果たします。

その働きは地味ながらも広範囲で、全体の生育バランスに深く関わっているといえます。

- 根をしっかり張らせる

- 水分バランスの調整を助ける

- 病害虫・寒さ・乾燥などのストレスに強くする

👉 特に、果実の肥大や、過酷な気候下での栽培時に重要となる栄養素です。

⚠ 不足するとどうなる?

カリウム不足は、まず古い葉から症状が出るのが特徴です。

葉の縁が黄色くなったり、先端から枯れ込むような変化が見られたら、カリウム不足を疑いましょう。

- 古い葉の縁が黄色くなる/乾燥して枯れる

- 果実の肥大が進まず、サイズがそろわない

- 株全体の生育が止まったように見える

💬 しま農研の実践から

トマトでカリウム不足になったとき、葉のまわりが茶色く縮れるように変化したことがありました。

特に果実が大きくなりはじめる時期は、カリウムの需要が高まるので要注意です!

3.4 まとめ表:三要素の主な働きと欠乏サイン

| 栄養素 | 主な働き | 不足したときのサイン |

|---|---|---|

| 窒素(N) | 葉・茎の成長を助ける | 葉が黄色くなり、生育不良に |

| リン酸(P) | 花・実の形成を促す | 花が咲かない、実が小さい |

| カリウム(K) | 根の発達と抵抗力を高める | 葉の縁が黄色〜褐色に変化 |

それぞれの栄養素の働きを理解しておくことで、植物のちょっとした変化にも気づきやすくなります。

追肥のタイミングや量も、自信をもってコントロールできるようになりますよ。

次の章では、三要素以外の「その他の栄養素」についても、家庭菜園で知っておきたいポイントをやさしく解説していきます!

🌱 4. その他の栄養素|知っておきたい“裏方”たちの働き

植物が健やかに育つためには、窒素・リン酸・カリウム(NPK)以外にも、実は全部で17種類の栄養素が必要です。

このうち、水素(H)・炭素(C)・酸素(O)は、水や空気から自然に取り込むことができる栄養素です。これらは特別な施肥をしなくても植物が自然と吸収する“基本の3つ”です。

4.1 肥料で補う栄養素は「大量要素」「中量要素」「微量要素」

その他の栄養素は、大きく分けて以下の3グループに分類されます。

✅ 大量要素

- 窒素(N)

- リン酸(P)

- カリウム(K)

初心者はこの3つの役割をマスターしておければ大丈夫です。

✅ 中量要素

- マグネシウム(Mg)

- カルシウム(Ca)

- イオウ(S)

比較的多く必要とされ、市販の有機肥料や土壌改良材で補えることが多いです。

✅ 微量要素

- 鉄(Fe)

- モリブデン(Mo)

- 亜鉛(Zn)

- 銅(Cu)

- マンガン(Mn)

- 塩素(Cl)

- ほう素(B)

- ケイ素(Si)

必要量はごく少ないですが、植物の生命活動を正常に維持するために不可欠です。

不足すると、葉の変色・奇形・成長不良などが起こることもあります。

初心者のうちは、すべての栄養素を覚えようとする必要はありません。

まずは、三要素(N・P・K)の働きと、野菜の反応を観察できるようになることが第一歩です。

でも、「葉の色が変だな?」「育ち方がいつもと違うかも?」というときには、こういった栄養素の存在がヒントになることもあります。

4.2 代表的な栄養素とその働き・欠乏症状まとめ表

| 栄養素 | 主な役割 | 欠乏症状 |

|---|---|---|

| マグネシウム(Mg) | 葉緑素の構成・酵素活性 | 葉が黄化する(特に古い葉) |

| カルシウム(Ca) | 細胞壁の強化 | 新葉の奇形・生長点が枯れる |

| イオウ(S) | アミノ酸・ビタミン構成 | 下葉の黄化 |

| 鉄(Fe) | 葉緑素の合成・酵素活性 | 新葉が黄化する |

| モリブデン(Mo) | 窒素代謝を助ける | 葉がムチ状に細くなる |

| 亜鉛(Zn) | ホルモン・葉緑素合成 | 葉が小さく変形する |

| 銅(Cu) | 酵素の構成成分 | 葉が黄白化する |

| マンガン(Mn) | 光合成・水の分解 | 葉に斑や縞模様の黄化 |

| 塩素(Cl) | 光合成・イオン調整 | 葉の先端が枯れる |

| ほう素(B) | 細胞分裂・糖の移動 | 全体が小さくなる(矮小化) |

| ケイ素(Si) | 病害虫への抵抗力(特にイネ科) | 葉がもろく、病気にかかりやすくなる |

💬 しま農研では…

野菜の成長が思わしくないときに、この表を見ながら「もしかして…?」と考えるようにしています。

市販の「微量要素入り液肥」や「苦土石灰」などでバランスを整えるのも一つの方法です。

🧪 5. しま農研おすすめ追肥肥料|実際に使っている安心アイテム

家庭菜園をしていると、どんな肥料を使えばよいか迷うことも多いですよね。

ここでは、しま農研が実際に使用している追肥用肥料をご紹介します。

「どれを買えばいいか分からない」という方の参考になれば嬉しいです!

5.1 使用中の追肥用肥料

| メーカー | 商品名 | 主な成分 | 特徴 | リンク |

|---|---|---|---|---|

| 花ごころ | 有機化成肥料 | 8-8-8 | 有機+化成のバランス型肥料 | |

| 自然応用科学 | おいしい野菜の肥料 | 5-4-4 | ぼかしタイプ、有機成分のみ | |

| SUN&HOPE | 粒状有機化成肥料 | 8-8-8 | 有機アミノ酸入り、粒状でまきやすい | |

| 住友化学園芸 | ベジフル | 7-7-10 | 腐植酸入りで実の肥大に◎ |

💡 しま農研のポイント

肥料の選び方に「正解」はありません。栽培している野菜や土の状態にあわせて、いくつかを使い分けるのがしま農研流です。

6.まとめ

肥料と一言でいっても、その役割や種類はさまざま。

特に追肥は、野菜の生長ステージやサインを見ながら調整していく、“育てる人の感覚”が大切になります。

🌱 元気がない葉は、窒素不足のサインかも?

🌸 花が咲かない…それはリン酸が足りていないのかも?

🌿 根が張らない・病気になりやすい…カリウム不足?

こんなふうに、野菜の反応に注目してみると、必要な栄養素や追肥のタイミングが少しずつ見えてきます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、「N・P・K」の三要素を理解することが第一歩。

そこから少しずつ、“育てる力”が身についていきます。

しま農研でも、試行錯誤を繰り返しながら、土や肥料との向き合い方を深めてきました。

このページが、あなたの家庭菜園にとって“小さなヒント”になれば嬉しいです!

追肥は、野菜の成長段階や施肥のタイミングに合わせて行うことがポイント。

施す場所や肥料の種類も収穫量に影響する重要な要素です。

👉 「追肥の基本と実践ガイド」には、しま農研の追肥ノウハウを詳しくまとめています。ぜひあわせてご覧ください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント