こんにちは、しま農研です!しま農研では、毎年40種類以上の野菜を育てながら家庭菜園を楽しんでいます。特にレイズドベッドでの地植え栽培では、毎年欠かさず土作りに取り組んでいます。

家庭菜園で豊かな収穫を目指すには、土作りがとても重要です。しかし、ただ土を改良するだけではなく、「今の土の状態を知ること」が成功のカギとなります。自分の畑の土がどんな状態なのか、また、土壌改良の結果どのように変化したのかを確認しなければ、せっかくの土作りが本当にうまくいったのか分かりません。

この記事では、しま農研が重視する 土質・水はけ・酸度・微生物 の4つのポイントを簡単にチェックする方法を詳しく解説します。これらを活用すれば、自分の菜園スペースの土の状態を正確に把握し、より良い土作りに活かすことができます。

土作りは、一朝一夕で完成するものではなく、時間をかけて少しずつ良い状態へと育てていくものです。このチェック方法を取り入れながら、変化していく土を観察するのも家庭菜園の醍醐味のひとつ。さあ、土作りから家庭菜園をスタートさせ、豊かな収穫を楽しみましょう!

定期的に土の状態を確かめよう!それに合った土壌改良をおこなうことでよりよい土に近づきます!

1.土の質をチェックしよう!

土の性質は、野菜の生長に大きく影響します。土の粒子の大きさや質感によって「砂質」「粘土質」「壌土」のどれに分類されるかが決まり、それぞれの土には長所と短所があります。

家庭菜園では 、色んな野菜に対応できる「壌土」 を目指すのが理想的ですが、まずは 今の土がどのタイプかを確認することが重要 です。

ここでは、簡単にできる土のチェック方法を紹介します。

1.1 手で握って土の質を判別する

適度な湿り気のある土を一つかみ取り、手で固く握りしめてみましょう。

✔ すぐにバラバラと崩れる → 砂質土

✔ 手のひらで丸く固まり、指で押すと崩れる → 壌土(野菜が育ちやすい理想の土)

✔ 固くまとまり、指で押してもなかなか崩れない → 粘土質土

この手でのチェックは、初心者にも分かりやすく、しま農研でも実際にこの方法で土質を確認しながら改良を進めています。。指先で軽く押しても土がもろく砕ける、団粒が発達している良い土を目指しましょう!

1.2 指でこすって粒の大きさをチェック

乾いた土を指先で軽くこすってみましょう。

✔ ザラザラしている → 砂質が多い

✔ サラサラしているが少ししっとり感もある → 壌土

✔ ベタベタしていて、粘り気がある → 粘土質が多い

砂質の土は水持ちが悪くなりすぐ乾き、粘土質の土は水を含みやすく、排水が悪いと根腐れの原因になることがあります。

1.3 土の色を観察する

土の色も、含まれる成分によって変わります。乾いた状態の土をよく観察してみましょう。

✔ 黒っぽい土 → 有機物が多く、養分が豊富(育ちやすい!)

✔ 赤茶色の土 → 粘土質が多め(改善が必要かも)

✔ 白っぽい or 黄土色の土 → 砂が多く、養分が少ない可能性あり

土の色は、有機物の量や養分の状態を示す重要な指標のひとつです。見た目に黒っぽくてふわふわしている土は有機物が多く、作物の生育に適した肥沃な土壌です。一方、黒みがなくパサパサしている土はやせた土壌であり、保肥力が悪く固まりやすい特徴があります。

2.水はけをチェックしよう!

野菜の根が元気に育つためには、適切な水はけ(排水性) が重要です。水はけが悪いと、土が常に湿った状態になり、根が呼吸できずに根腐れや病気の原因 になります。逆に水はけが良すぎると、水分がすぐに抜けてしまい、野菜が十分な水を吸収できません。

水はけの良い土は、土の中に適度な隙間(空気層) があり、余分な水をしっかりと排水する仕組みを持っています。自分の菜園スペースの水はけが適切かどうか、簡単なチェック方法を紹介します。

2.1 雨の後に土を踏んでみよう

雨が降った1〜2日後に菜園スペースの土に足を踏み込んでみましょう。

✔ 水はけが良い場合

→ 土の表面がしっかりしていて、足がめり込まない

✔ 水はけが悪い場合

→ 足が沈み込む、またはぐにゅっと柔らかい感触がある

水はけの良い土壌では、足がぐにゅっと沈み込むことなく、しっかりとした土の表面が保たれます。これは土壌が余分な水分を下にしっかりと排水する能力を持っている証拠です。

2.2 雨の後に土を掘ってみよう

20~30ミリの雨が降った後、1〜2日経ったらスコップで土を掘り、掘り上げた土の状態を確認します。

✔ 水はけが良い場合

→ 掘った土がふわっとほぐれる

✔ 水はけが悪い場合

→ 掘った土が粘土のようにねばついている

水はけの悪い土は、地下水がたまりやすく、根腐れや酸欠のリスクが高まります。特に粘土質の土は水を抱え込みやすいので注意が必要です。

2.3 根本的な原因への対策

水はけの悪い原因は、単に土の問題だけでなく、地下水位が高い、または周囲の排水環境が影響している可能性があります。その場合は、菜園スペースの位置を見直したり、根本的な排水対策を検討するのもよいでしょう。

✅ 改善が必要な場合の対策

- 排水溝を作り排水経路を確保する

- 菜園スペースを少し高くする

- 土を掘り上げ耕盤層を砕く。掘り上げた底に小石をいれる

3.土の酸度チェックしよう!

野菜が元気に育つためには、土の酸度(pH)が適切であることが大切です。酸性に偏りすぎると、根が傷み、栄養の吸収がうまくいかず、生長不良の原因となります。

特に日本の土壌は降雨量が多いため、雨水によってアルカリ性ミネラル(カルシウムやマグネシウムなど)が流れやすく、自然と酸性に傾きやすい傾向があります。だからこそ、家庭菜園では定期的な酸度チェックが欠かせません。

3.1 酸度計を使った測定方法

土壌酸度を測るためには、いくつかの方法がありますが、家庭菜園で手軽にできるのが「土壌酸度計」を使う方法です。しま農研でもこの方法を実践しています。

3.1.1 酸度計の使い方

酸度計の使い方はとても簡単です。以下の手順を守って、正確な測定を行いましょう。

- 土壌酸度計の先端を、湿った土に差し込みます(乾燥している場合は少し水を加えましょう)。

- 測定値(pH)が安定するのを待ちます。

- 使用後は土をしっかり拭き取り、清潔に保ちましょう。

3.1.2 しま農研で使っている酸度計

しま農研では、数種類の酸度計を試してきましたが、現在は「シンワ測定 デジタル土壌酸度計」を愛用しています。

この酸度計は、測定速度が速く、デジタル表示で見やすいのが特徴です。さらに、酸度(pH)だけでなく「温度」「水分」「塩分」「照度」も測定できるため、さまざまな家庭菜園のシーンで活躍します。

3.2 適正なpH値を知っておこう!

野菜の種類によって好ましいpH値は異なりますが、一般的にはpH6.0〜6.5(弱酸性〜中性)が理想的です。ただし、じゃがいもなど一部の野菜はpH5.0〜6.0を好むため、育てる野菜の適正値を把握しておきましょう。

- pH 6.0〜6.5 → 野菜が育ちやすい最適な範囲

- pH 5.5以下 → 酸性が強く、根が傷みやすい(石灰で調整推奨)

- pH 7.0以上 → アルカリ性が強く、一部の野菜には不向き

酸度を適切に調整することで、野菜が元気に育つ環境を作ることができます。

4.微生物の活動をチェックしよう!

健康な土には無数の微生物が生息しており、これらは野菜が元気に育つために欠かせない存在です。微生物は有機物を分解し、土をふかふかにする「団粒構造」を形成したり、野菜が養分を吸収しやすくしたりと、さまざまな役割を果たします。

とはいえ、微生物の数や種類を目で確認するのは難しく、専門的な検査を行うのも家庭菜園ではハードルが高いです。そこで、しま農研では、 簡単に土中の微生物の働きを診断できる方法を実践しています。ここでは、その方法をご紹介します。

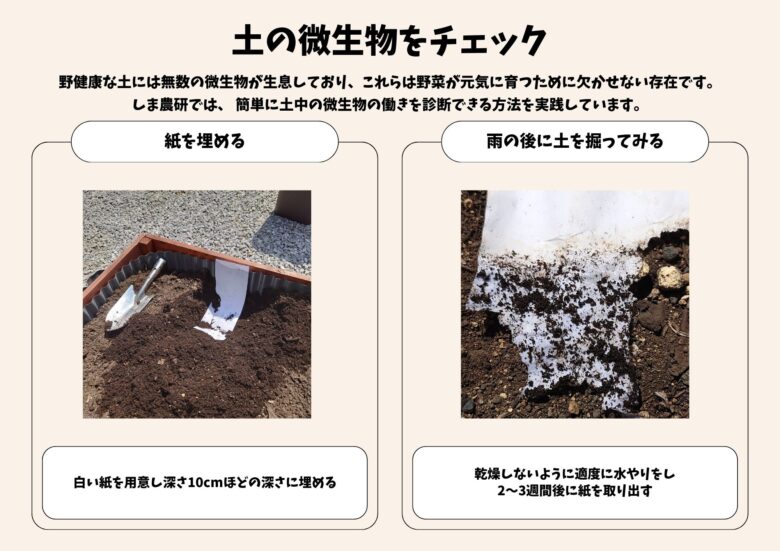

4.1 紙を埋めて微生物の活動を診断しよう!

微生物の活動をチェックするために、しま農研で実践している方法が「紙を埋めて分解具合を見る」 というシンプルな方法です。あくまで目安にはなりますが、やってみる価値は十分にあります。

4.1.1 診断方法

以下の手順で微生物の活動をチェックします。

- 白い紙(コピー用紙やキッチンペーパーなど)を準備する

- 紙を10cmほどの深さに埋める

- 適度に水やりをして、乾燥を防ぐ

- 2~3週間後に掘り出して状態を確認する

4.2.2 結果の確認

紙の状態をチェックして、微生物の活動を確認しましょう。

✔紙がボロボロになっていたら → 微生物が活発に働いている証拠!

✔赤いカビや糸状の菌が見られたら → 微生物の活動がしっかりしているサイン!

✔紙がほとんど変化していない場合 → 微生物の活動が弱い可能性が高い(対策が必要)

もし 紙が分解されず、そのままの状態 だった場合、土壌の微生物が少ない可能性があります。堆肥や米ぬかなどを多めいれ土とよく混ぜるなどの対策をしましょう。

5.まとめ

今回は、家庭菜園の土の健康診断として 土質・水はけ・酸度・微生物 の簡単なチェック方法を紹介しました。

野菜を元気に育てるためには、 自分の菜園スペースの土の状態を知ることが第一歩 です。土の質を手で触って確認したり、雨の後の様子を観察したりするだけでも、土壌の特徴をつかむことができます。また、 酸度計を使ってpHを測定 したり、 紙を埋めて微生物の働きをチェック するなど、家庭菜園でもできる手軽な方法がたくさんあります。

土の状態は 一度チェックして終わりではなく、継続的に観察することが大切 です。土作りは時間をかけてじっくりと取り組むもの。定期的に土の変化を確認しながら、 より良い環境を整えていくこと が家庭菜園の成功につながります。

しま農研では、土作りに関するさまざまな情報を発信しています。具体的な土壌改良の方法については 「しま農研の土作りガイド:土作り関連記事のまとめ」 の記事もぜひ参考にしてみてください。

家庭菜園をもっと楽しく、もっと豊かに! 土の状態をしっかり見極めて、野菜が元気に育つ環境を整えていきましょう!

読んでいただきありがとうございました。

コメント