こんにちは、しま農研です!

毎年、庭や家庭菜園スペースを活かしながら、さまざまな野菜を育て、家庭菜園の楽しさや気づきを発信しています。

今年も、春夏の野菜を中心に新たな挑戦と発見を楽しみながら栽培をスタートしました。

この記事では、2025年の栽培計画の概要と、育てている様子をリアルタイムで記録した記事へのリンクをご紹介しています。

「この野菜、今こんな感じで育ってるけど大丈夫かな?」

「他の人はどんな栽培してるの?」

そんなときに、少しのヒントや安心をお届けできるようなページを目指しています。

気になる野菜の記録をのぞいてみるだけでも大歓迎!

あなたの家庭菜園の参考になれば嬉しいです。

さあ、一緒に2025年の菜園ライフを楽しみましょう!

しま農研は2月に立てた栽培計画からいよいよスタートしました。家庭菜園での気づきや野菜の生長を共有していきます!

1.2025年春夏野菜の栽培計画とリアルタイム観察記録

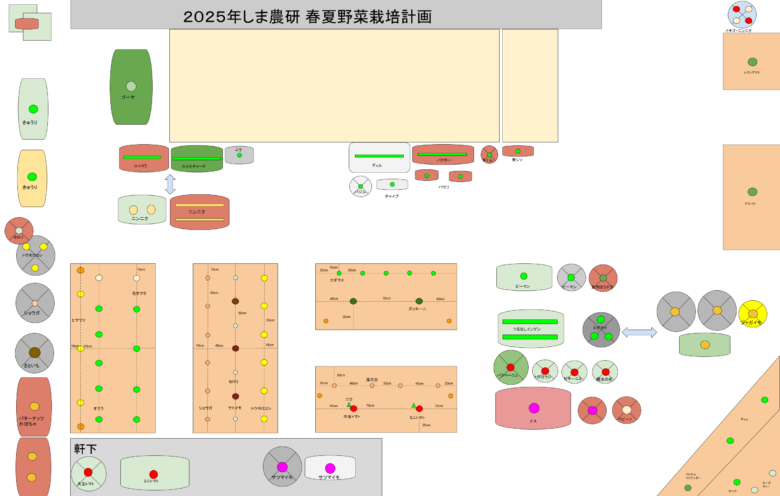

上の図は、しま農研が今年計画している春夏野菜の栽培プランの全体像です。

2025年のテーマは、

「新しい挑戦は控えめに、これまで育てた野菜をさらに深掘りする」こと。

これまでの栽培経験を活かしながら、安定した収穫を目指す一年にしていきます。

品種ごとの特徴や管理のコツも見直しつつ、より良い育て方を探る年にしたいと考えています。

また、各野菜のリアルタイム観察記録では、生長や管理の様子を随時更新しています。

しま農研が実際に育てているからこそ伝えられる、家庭菜園に役立つリアルなヒントも盛り込んでいます。

「この野菜、今どんなふうに育ってるのかな?」

そんな気軽な気持ちで、気になる記録をのぞいていただけたら嬉しいです。

🏡 地植えで育てる野菜(全16種類)

トマト、落花生、ズッキーニ、エダマメ、サトイモ、ショウガ、セロリ、トウモロコシ、オクラ、花オクラ、アスパラガス、レモングラス、ローズマリー、ディル、セージ、ベトナムコリアンダー

🪴 プランターで育てる野菜(全26種類)

ナス、ペピーノ、食用ほうずき、ピーマン、トウガラシ、エダマメ、つるなしインゲン、じゃがいも、トマト、きゅうり、バターナッツかぼちゃ、サトイモ、トウモロコシ、しょうが、セロリ、ルッコラ、スイスチャード、ニラ、タイム、ディル、バジル、パクチー、チャイブ、パセリ、さつまいも

2.2025年地植えでの春夏野菜の栽培計画とリアルタイム観察記録

このセクションでは、地植えで育てている春夏野菜の栽培テーマや計画のポイントをご紹介します。

しま農研では、地植え栽培の多くで「混植栽培」を取り入れながら、野菜同士の相性や畝づくりの工夫も試しています。

気になる野菜や作付けスタイルがあれば、ぜひ参考にしてみてください。

あなたの栽培計画のヒントやインスピレーションになれば嬉しいです。

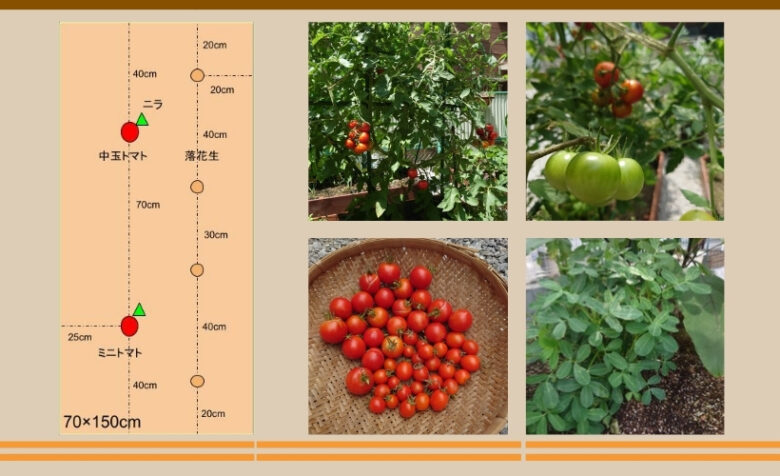

1.1 トマトと落花生の地植え栽培

昨年成功した「トマトの放任栽培」と「落花生の混植栽培」に、今年も再挑戦します。

トマトと落花生は、どちらもアンデス地方原産で相性の良い組み合わせとして知られています。

この組み合わせによる栽培の様子は、▶︎ 「トマトと落花生の混植栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新予定ですので、ぜひチェックしてみてください。

今回の栽培で、しま農研が特に意識しているポイントは2つあります。

- 追肥の見直し

昨年は、肥料を多めに与えてしまい、後半のトマトの生長が鈍ってしまいました。

今年は肥料の量とタイミングを調整しながら慎重に管理していきます。 - 落花生の鳥害対策

収穫間近に鳥の被害を受けた経験から、今年は防護ネットや収穫時期の見極めを強化して臨む予定です。

昨年の反省を活かしながら、より良い結果を目指して挑戦中です!

観察記録では、生長の変化や対策の工夫も記録していく予定なので、興味のある方はぜひご覧ください。

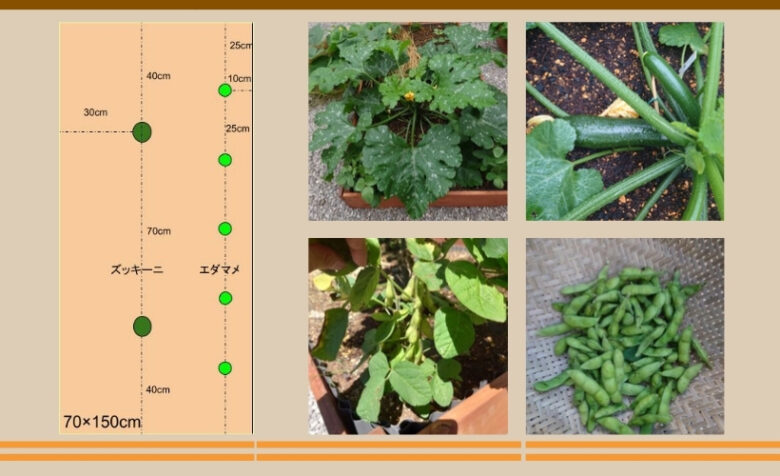

1.2 ズッキーニとエダマメの地植え栽培

今年も、ズッキーニとエダマメの混植栽培にチャレンジします。

以前は、広めのレイズドベッド(約0.9m×1.8m)を使って、比較的良い収穫が得られました。

今回はややコンパクトな70cm×150cmの区画で、スペースを工夫しながら育てていきます。

ズッキーニは葉が大きく、エダマメの日照を妨げるリスクがあるため、今年は植え付け時期をずらして対策。

エダマメをズッキーニよりも2〜3週間早く植えることで、日陰になる前に収穫を終える計画です。

さらに、エダマメの根粒菌が出す窒素を、後から育つズッキーニが活用できるのでは?という期待も込めています。

うまくいけば、混植ならではの“一石二鳥”の効果が得られるかもしれません。

この栽培の様子は、▶︎ 「ズッキーニとエダマメの混植栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新していきます。

実験的な要素も多い栽培ですが、一緒にその行方を見守っていただけたら嬉しいです。

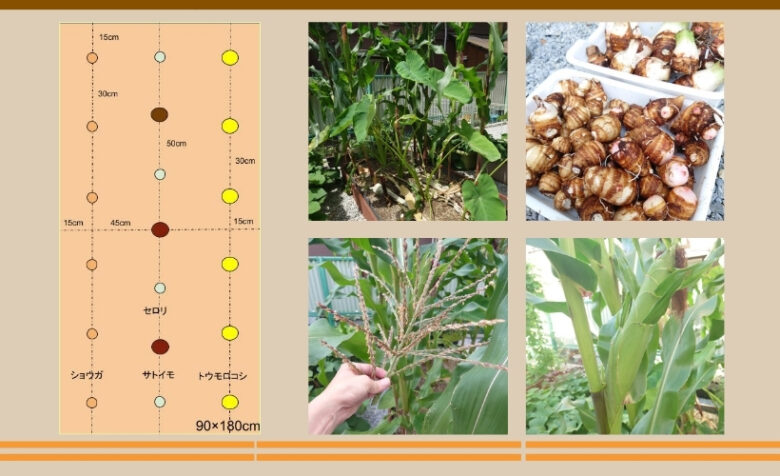

1.3 サトイモとショウガ、セロリ、トウモロコシの地植え栽培

今年は、昨年成功した「トウモロコシとサトイモの混植」に加えて、ショウガとセロリも一緒に育てる新しい混植栽培に挑戦します。

栽培場所は、しま農研の中でも最も広い90cm×180cmサイズのレイズドベッドです。

この栽培のテーマは、ずばり「日陰をどこまで活用できるか」。

東から西へ向けて、トウモロコシ → サトイモ ・セロリ → ショウガの順に配置し、植物の高さや日照の違いを利用して、自然な日陰をつくる構造を目指しています。

ただし密植気味のため、光合成不足などの課題にも注意しながら進めていきます。

特にセロリは、8月ごろの植え付けを計画しています。

トウモロコシを収穫・撤去した後に植えることで、日光量をコントロールしながら、うまく共存できる環境づくりに挑戦します。

この混植栽培の様子は、▶︎ 「サトイモとショウガ、セロリ、トウモロコシの混植栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新中です。

複数の野菜が調和する栽培に挑む、実験的な取り組みを一緒に見守っていただけたら嬉しいです!

1.4 オクラと花オクラ、ヒマワリの地植え栽培

このレイズドベッドでは、オクラを中心とした混植栽培にチャレンジします。

オクラと花オクラを組み合わせ、しま農研の中でも最大サイズとなる90cm×180cmの地植え区画で育てていきます。

さらに今回は、相性が良いとされるヒマワリも一緒に植え付け。

しま農研では、“食べられる庭”=ポタジェガーデンの実現を目指し、野菜と花の組み合わせによる栽培の可能性を少しずつ探っています。

花オクラはこれまでプランターで育ててきましたが、地植えでは今回が初挑戦。

栽培環境による生長の違いや、混植による相乗効果にも注目して観察していきます。

この栽培の様子は、▶︎ 「オクラを中心にした混植栽培リアルタイム観察記録」 にて随時更新中です。

オクラたちがどんな姿に育っていくのか、一緒に見守っていただけたら嬉しいです。

1.5 アスパラガスとレモングラスの地植え栽培

アスパラガスとレモングラスは多年草で、今年は冬を越えて2年目の栽培に入ります。

このレイズドベッドでは、冬越し後の立ち上がりや、管理・収穫のタイミングを見極めることをテーマに育てていきます。

この2種類の多年草の冬越し管理は、しま農研にとっても初めての経験。

春の芽吹きの様子や、適切な追肥・剪定のタイミングなど、実際の生育を観察しながら課題をひとつずつクリアしていく予定です。

この栽培の様子は、▶︎「アスパラガスとレモングラスの地植え(2年目)栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新していきます。

2年目の野菜たちがどんな姿を見せてくれるのか、一緒に見守っていただけたら嬉しいです。

1.6 ハーブ類の地植え栽培

しま農研では、ハーブ専用の栽培スペースを設けており、ローズマリー(5年目)やセージ(3年目)など、長年育てているハーブの生長を観察しています。

今年はそれに加えて、昨年植えたベトナムコリアンダーの冬越しの様子や、ディルの種まきからの生長過程にも注目しています。

ハーブ類は環境への適応力が高いものが多いですが、種類によって冬越しの難易度や手入れのコツもさまざま。

今回の観察を通じて、育てやすさや管理のポイントを整理していく予定です。

栽培の様子は、▶︎ 「地植えでのハーブ類のリアルタイム観察記録」 にて随時更新しています。

多年草ハーブの変化や、種から育てる過程に興味のある方は、ぜひチェックしてみてください!

2.2025年プランターでの春夏野菜の栽培計画とリアルタイム観察記録

しま農研では、地植えだけでなくプランター栽培にも力を入れています。

限られたスペースでも手軽に始められるのが魅力で、管理のしやすさや移動の自由度の高さも大きなメリットです。

このセクションでは、2025年のプランター栽培における個別のテーマや育て方の工夫を紹介していきます。

地植えでは混植を積極的に取り入れていますが、プランターでは野菜ごとの特性を活かした育て方に重点を置いているのがポイントです。

気になる野菜や育て方があれば、ぜひチェックしてみてください。

あなたの家庭菜園の栽培計画づくりに、少しでもヒントを届けられたら嬉しいです!

2.1 ナスとペピーノのプランター栽培

今年はナスとペピーノをプランターで育てていきます。

いずれも過去に栽培経験があり、今回は再挑戦と改善を意識した取り組みです。

🌱 育てる野菜と栽培のポイント

- ナス(しゅうかく菜プランター)

昨年ピーマンで大豊作だった超大型プランターを活用。ナスでも地植えに近い生長を目指します。 - ペピーノ

昨年はわき芽管理の遅れで生長が鈍化。今年は早めの剪定を意識して、初期の立ち上がりを改善していきます。

これらの生長の様子は、▶︎「ナスとペピーノのプランター栽培リアルタイム観察記録」 にて随時更新予定です。

今年こそリベンジを果たせるよう、丁寧に管理していきます!

2.2 ピーマンと食用ほおずきのプランター栽培

今年は、ピーマンと食用ほおずきをプランターで栽培していきます。

いずれも「実のつき方」や「剪定による株の変化」に注目しながら、栽培方法を見直していく予定です。

🌱 育てる野菜と栽培のポイント

- ピーマン(底面給水プランター)

底面給水式プランターを活用し、水分管理による生長の違いを検証。

また、今年はライムホルンという新たな品種にも挑戦します。 - 食用ほおずき

数年ぶりの栽培。剪定を意識して枝数をコントロールし、元気な株づくりを目指します。

栽培の様子は、▶︎ 「ピーマンと食用ほおずきのプランター栽培リアルタイム観察記録」 にて随時更新予定です。

育て方のコツや発見を、リアルタイムで共有していきますのでお楽しみに!

2.3 トウガラシのプランター栽培

今年は4種類のトウガラシをプランターで育て、その生長や違いを比較していきます。

苗は、TOKITAさんが企画する「辛コレ(カラコレ)」を中心に購入しました。

トウガラシは品種ごとの個性が豊かで、見た目や辛さ、育ち方の違いも楽しみのひとつ。

今年はどんな表情を見せてくれるのか、じっくり観察していきます。

🌶️ 育てる品種と注目ポイント

- うまからトウガラシ 改良型

バランスの取れた辛味と収量が魅力。初心者にも人気の品種です。 - パラペーニョ

メキシコ生まれの代表格。ピクルスなど加工にもぴったり。 - ビキーニョ

ブラジル原産の小粒でかわいい品種。見た目もユニーク! - 魔法の杖(スティックタイプ)

スラっとした姿が特徴。観賞用としても注目の一品です。

それぞれの栽培の様子は、▶︎「トウガラシのプランター栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新予定です。

品種ごとの違いに興味がある方は、ぜひ覗いてみてください!

2.4 エダマメとつるなしインゲンのプランター栽培

今年は、マメ科の中でも育てやすい「エダマメ」と「つるなしインゲン」のプランター栽培に挑戦します。

昨年は日陰に置いてしまったことで収穫量が伸びなかった反省があり、今年は日当たりの確保を最優先に育てていきます。

また、プランター栽培はあえて6月上旬スタート。

通常より少し遅らせて栽培時期をずらし、それでもしっかり収穫できるかどうかを検証していきます。

🌱 栽培のポイント(6月スタート)

- エダマメ

地植え栽培と時期をずらし、連続収穫の可能性を探る試みです。 - つるなしインゲン

コンパクトでプランター向きの品種。 昨年の反省を活かし、日当たりと水管理に注力します。

栽培の様子は、▶︎ エダマメとつるなしインゲンのプランター栽培リアルタイム観察記録 にて随時更新中です。

失敗から学んだ栽培の工夫を、ぜひチェックしてみてください!※栽培スタートしたら記事を共有します。

2.5 じゃがいものポテトバック、プランター栽培

毎年取り組んでいるポテトバックでのじゃがいも栽培を、今年も継続して実施します。

ポテトバックは、手軽に育てられて管理もしやすい人気のアイテム。 SNSでも多くの方が実践しており、情報も豊富です。

今年の注目ポイントは「追肥」。

じゃがいもは比較的追肥なしでも育ちますが、最近では適度な追肥で収穫量がアップするケースも見かけるようになりました。

そこで今回は、追肥を取り入れた栽培を試し、その影響を観察していきます。

また、根菜用の深型プランターでも栽培を行い、ポテトバックとの違いも比較します。

🥔 栽培のポイント

- 追肥による収量の変化に注目

- 容器(ポテトバック vs 深型プランター)の違いによる育ち方を比較

栽培の様子は、▶︎「じゃがいものポテトバック&プランター栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新中です。

育ててみたいけど迷っている方のヒントになれば嬉しいです!

2.6 トマトのプランター栽培

トマトは毎年育てているしま農研の定番野菜。

栽培するたびに新たな課題や気づきがあり、「次はこうしてみよう」と育てる楽しさが尽きない野菜のひとつです。

今年は、ミニトマトの「放任栽培」にプランターで挑戦します。

昨年は地植えで、わき芽を摘まずに育てる方法で大成功。

この栽培法がプランターでも再現できるのかを検証していきます。

🍅 栽培のポイント

- 地植えで成功した「放任栽培」をプランターでも応用

- わき芽を育てて枝数を増やす管理に注目

この試みの様子は、▶︎「トマトのプランター栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新予定です。

新たな育て方を探している方は、ぜひチェックしてみてください!

2.7 きゅうりとバターナッツかぼちゃ、ゴーヤのプランター栽培

しま農研でも毎年育てているきゅうり。今年も安定した収穫を目指して、プランターで丁寧に育てていきます。

また、久しぶりにバターナッツかぼちゃと2年ぶりのゴーヤ栽培にもチャレンジ!

それぞれの栽培の特徴と課題を踏まえて、収穫までの工夫を重ねていきます。

🥒 育てる野菜と栽培のポイント

- きゅうり(盛夏豊作・イージーK)

毎年の定番。家庭用には十分な量が収穫可能。 管理を怠らず、安定収穫を目指します。 - バターナッツかぼちゃ(すずなりバタ子さん)

2株栽培で人工授粉が成功のカギ。

雄花の保存方法などを工夫し、着果率アップを狙います。 - ゴーヤ(あばしゴーヤ)

2年ぶりのプランター栽培。実を大きく育てるため、大型プランターで挑戦します。

それぞれの栽培の様子は、▶︎「きゅうり・バターナッツかぼちゃ・ゴーヤのプランター栽培リアルタイム観察記録 」にて随時更新予定です。

ご家庭での栽培に取り入れたい方は、ぜひ参考にしてみてください!

2.8 サトイモとトウモロコシとしょうが、セロリのプランター栽培

地植えでも育てている組み合わせを、プランターでも実験的に栽培します。

地植えとの違いや、スペースの影響を観察しながら、成長過程を比較していきます。

🌽 栽培のポイント

- トウモロコシ・ショウガ(初挑戦)

しま農研ではプランターでの栽培は初めて。トウモロコシは人工授粉の管理が鍵となりそうです。 - サトイモ

昨年よりも一回り大きなプランターを使用し、スペースが成長に与える影響を検証します。 - セロリ

後半に植え付け予定。先に育てた作物を撤去した後のスペース活用として試していきます。

それぞれの成長の様子は、▶︎「サトイモ・トウモロコシ・ショウガ・セロリのプランター栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新中です。

同じ組み合わせで育てている方や、省スペースで混植に挑戦したい方はぜひご覧ください!

2.9 ルッコラ、スイスチャード、ニラのプランター栽培

今年は葉物野菜として、ルッコラ・スイスチャード・ニラの3種類をプランターで育てます。

いずれも比較的スペースを取らず、家庭でも育てやすい野菜です。

栽培は6月からスタート予定です。

🥬 栽培のポイント

- ルッコラ

過去に初期の害虫被害が多かったため、今年は防虫ネットでしっかりガードしていきます。 - スイスチャード

カラフルな葉が魅力の葉物野菜。種から育てて成長過程も観察します。 - ニラ

冬越しした株を再利用。春以降の生育の様子や再生力に注目して育てていきます。

この栽培の様子は、▶︎ ルッコラ・スイスチャード・ニラのプランター栽培リアルタイム観察記録 にて随時更新予定です(6月開始)。

葉物野菜のプランター栽培に興味のある方は、ぜひ参考にしてください!

2.10 ハーブ類のプランター栽培

今年は、栽培初期からハーブ類を多めに育てていく予定です。

ハーブは小さなプランターでも育てられるため、省スペースでも楽しめるのが魅力。

しま農研では、小さな“ハーブ園”を目指してプランターを使って育てていきます。

🌿 育てるハーブとポイント

- タイム、ディル、パクチー、チャイブ、パセリ、バジル、青シソ

どれも過去に育てた経験がありますが、プランターでは久しぶりの栽培も多め。

それぞれの育ち方や管理のしやすさを再確認していきます。 - 管理の工夫

種類が多いため、観察記録の更新頻度を調整しながら進行していきます。

この栽培の様子は、▶︎「ハーブのプランター栽培リアルタイム観察記録」にて随時更新予定です。

省スペースで始めたい方、いろいろな香りを楽しみたい方におすすめの内容です。

2.11 さつまいものプランター・袋栽培

昨年、プランターでも十分に育つことがわかったさつまいも。

今年は思い切って、袋栽培のみに絞って育ててみることにしました。

今回は、ちょっと変わった方法で栽培にチャレンジします。その名も…

🎯 黒ひげ危機一発方式!

大きな袋の側面に苗を挿して育てる、横植えスタイルです。

🍠 この方法のメリットは?

- 省スペースで複数株の植え付けが可能

- 横向きに育つため、掘り出しがラク!

- 害虫の管理がしやすい構造

まだ試したことのない方法なので、成功するかどうかは未知数ですが、家庭菜園ならではの実験精神で試行錯誤していきます。

この栽培の様子は、▶︎ さつまいもの袋プランター栽培リアルタイム観察記録 にて6月より随時更新予定です。

変わった育て方に興味のある方は、ぜひチェックしてみてください!してください!

3.まとめ

この記事では、2025年のしま農研の栽培計画と、各野菜のリアルタイム観察記録へのリンクを紹介しました。

日々の成長の様子を追いながら、“今どんな状態なのか” を見られるようにすることがこの記事の目的です。

🪴 2025年の栽培テーマは「経験の深化」

今年は、

- 新しい挑戦は控えめに

- これまで育てた野菜の理解を深める

- 安定した収穫を目指す

そんな方針のもと、地植えとプランターの比較や混植の効果検証なども行いながら、実践を重ねていきます。

🔍 観察記録でわかること

リアルタイム観察記録では、

- 成長の変化

- 管理のコツ

- 成功や失敗の要因

などを随時更新予定です。

「今、この野菜って順調なのかな?」と気になるときに、ヒントとして活用していただければ嬉しいです。

栽培は一年に一度のチャンス。だからこそ、一緒に楽しんで、一緒に学んでいきましょう!

更新を楽しみにしていただけると嬉しいです。

👉 栽培計画の立て方は「家庭菜園の栽培計画ガイド」でも詳しく紹介しています。

ぜひこちらも参考にして、2025年の家庭菜園ライフを一緒に満喫していきましょう!

読んでいただきありがとうございました!

コメント