こんにちは、しま農研です!

しま農研では毎年30種類以上の野菜を育てながら、家庭菜園の追肥方法を実践し、その記録を発信しています。

家庭菜園で野菜を元気に育て、美味しい実をたくさん収穫するためには、「追肥」が欠かせません。

しかし、追肥のやり方やタイミング、肥料の選び方は野菜ごとに異なり、初心者の方にとっては混乱しやすいポイントでもあります。

このガイドでは、追肥の目的・肥料選び・施し方・タイミングの見極め方など、しま農研の実践経験をもとにしたノウハウをまとめています。

各テーマは詳細記事(内部リンク)でさらに深掘りしていますので、「まずは全体像をつかみたい!」という方の入口記事としても活用いただけます。

追肥の知識と技術が身につくと、野菜のちょっとした変化から必要な栄養やケアが分かるようになり、まるで野菜と会話しているような感覚が味わえます。

家庭菜園がより楽しく、より豊かな時間になるはずです。

ぜひ、このガイドを参考にして、自分なりの追肥スタイルを見つけてください。

楽しい家庭菜園ライフを送りながら、豊かな収穫を手に入れましょう!

しま農研の追肥関連記事はここから全てここからつながるようになっています。追肥作業をマスターして家庭菜園楽しんでください!

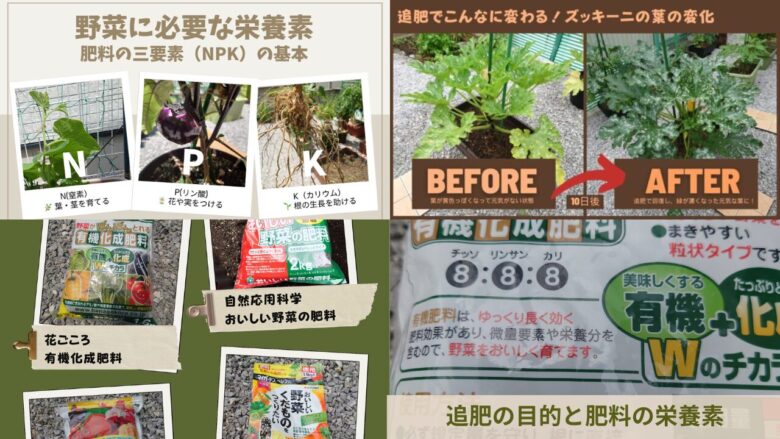

1.追肥の目的と肥料の栄養素

追肥を効果的に行うためには、まず「なぜ追肥をするのか」という目的を理解することが大切です。

追肥の主な目的は、野菜の成長に伴って消費された栄養素や、雨などで流れてしまった肥料分を補うことです。

特に生育初期は元肥の効果が残っているため、追肥が必要になる場面は限られますが、生育が進むにつれて必要性が高まります。

さらに、追肥に使う肥料の栄養素について理解しておくことも重要です。

中でも家庭菜園でよく注目されるのが、次の三大栄養素です。

- 窒素(N):葉や茎の成長を促す

- リン酸(P):花や実の形成を助ける

- カリウム(K):根の発達や病害虫への抵抗力を高める

これら三要素に加え、野菜の健康維持には微量要素も欠かせません。バランスよく栄養を供給することで、野菜の力を引き出すことができます。

➡ 詳しい解説は「野菜がもっと育つ!追肥の目的と肥料の三要素(NPK)を初心者向けに解説」の記事でまとめています

・追肥の目的

・三大栄養素「窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)」の働き

・その他の栄養素の概要

・しま農研がおすすめする肥料

2.追肥を施す位置と施し方

追肥は「いつ行うか」だけでなく、「どこに施すか」も非常に重要です。

しま農研でも家庭菜園を始めた頃は株元に追肥をしていましたが、実は多くの野菜は葉の先(根の先端付近)に追肥をすると効果的だと分かりました。

野菜の根は株元からまっすぐ伸びているわけではなく、地中で広がっています。

特に根の先端部分は栄養や水分をもっとも活発に吸収する場所です。

このため、追肥の位置を意識することで、効率よく栄養を届けられます。

また、使う肥料の種類によって施し方も変わります。

化成肥料は置き肥、有機肥料は土に混ぜ込み、液体肥料は水やりと合わせて与えるなど、特性に合わせた方法を選びましょう。

➡ 詳しい手順や肥料の種類ごとの施し方は、「追肥の正しいやり方とは?株元ではNG?位置とコツをやさしく解説」の記事で解説しています。

・なぜ追肥の位置が大事なのか

・効果的な追肥位置の見つけ方

・肥料の種類別・適切な施し方

3.野菜の追肥タイミングの見極め方

栽培を始めると、最初にぶつかる疑問のひとつが

「いつ追肥をすればいいの?」ではないでしょうか。

追肥のタイミングは野菜の種類によって異なりますが、実は多くの野菜に共通する“サイン”があります。

しま農研では、花の咲き方・葉の色や形・実のつき方・栽培期間の節目といった野菜の変化を観察し、追肥のベストタイミングを見極めています。

この「サインを読み取る作業」は、まるで野菜と対話しているような感覚です。

こうした観察を続けることで、より適切なタイミングで追肥ができ、野菜の生育や収穫量の向上につながります。

➡それぞれのカテゴリーに分けた詳細な説明は「春夏野菜の追肥タイミングの見極め方:花・葉・実・時期の4つのポイント」の記事でまとめています。

・花から読み解く追肥タイミング

・葉から読み解く追肥タイミング

・実から読み解く追肥タイミング

・期間で読み解く追肥タイミング

4.野菜の各品種ごとの追肥タイミング

野菜の追肥タイミングは種類によって大きく異なります。

定植からしばらく経って成長が始まると、元肥の効果が薄れ、追肥が必要になる時期がやってきます。

タイミングを把握する方法は大きく2つあります。

- 期間を目安に施す方法(例:定植から〇週間後)

- 野菜の成長を観察して判断する方法(例:花が咲いた時や実がつき始めた時)

この2つを組み合わせることで、より的確に追肥のタイミングを見極めることができます。

家庭菜園では複数の野菜を同時に育てることが多いため、品種ごとのタイミングを把握しておくと作業がスムーズになります。

しま農研では、主要な春夏野菜の追肥タイミングを一覧表にまとめ、庭や畑でそのまま確認できるようにしています。

➡ 詳しい品種別の一覧表と解説は「春夏野菜の各品種ごとの追肥タイミングを知って家庭菜園を楽しもう!」の記事を確認してください

ナス、ししとう、トウガラシ、ピーマン、オクラ、きゅうり、ズッキーニ、ミニトマト、エダマメ・インゲンマメ

5.しま農研の追肥の実践記録

追肥の基本やタイミングを理解していても、実際に栽培してみると「教科書通りにはいかない」場面によく出会います。

そんな時に役立つのが、実際の栽培記録です。

しま農研では、2023年に育てた春夏野菜の追肥作業を詳細に記録しています。

「いつ、どのくらい、どんな肥料を与えたのか」、またその結果どう生長したのかを、写真やデータとともにまとめています。

実際の作業記録を見ることで、追肥のタイミングや量を調整するヒントが得られます。

特に同じ品種を育てている場合は、栽培時期の目安としても活用できます。

地植え:ピーマン、つるなしインゲン、きゅうり、エダマメ、チャイブ、パクチー

プランター:ナス、ミニトマト、ししとう、トウガラシ、パラペーニョ、ズッキーニ、ゴーヤー、バターナッツかぼちゃ、オクラ

6.まとめ

追肥は、家庭菜園で健康な野菜を育て、収穫量を増やすために欠かせない作業です。

しかし、「いつ・どこに・どのように与えるか」は、野菜の種類や栽培環境によって異なります。

この記事では、しま農研が実践してきた追肥の目的・やり方・タイミング・肥料の知識を総合的にまとめました。

それぞれの詳細は、各リンク先の記事でさらに深く解説しています。

- 追肥の目的と肥料の三要素

- 効果を高める施し方

- 花・葉・実・時期から見極めるタイミング

- 品種別の追肥目安

- 実践記録とリアルな生育データ

追肥の基本を押さえたら、あとは野菜の“サイン”を観察しながら、自分の畑やプランターに合わせて調整していくことが大切です。

この繰り返しが、家庭菜園をより楽しく、より深くしてくれます。

ぜひ本記事を入口に、関連ページもチェックして、あなたの菜園にぴったりの追肥スタイルを見つけてみてください。

しま農研も、これからも試行錯誤しながら、新しい追肥の方法やアイデアを発信していきます。

💡 さらに詳しく知りたい方は

👉 しま農研流家庭菜園ガイドブック完全版:ノウハウのすべて

追肥以外の栽培計画・土づくり・品種別の育て方など、家庭菜園に役立つ情報を網羅しています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

関連記事一覧|📚 追肥マスターガイド

追肥の基礎から実践までを段階的に学べる記事をそろえました。

気になるテーマからチェックしてみてください。

📌 基礎を学ぶ

📌 タイミングを見極める

📌 実践を知る

💡 まずは「基礎を学ぶ」から読んでいただくと、その後の実践やタイミング判断がぐっと分かりやすくなります。

コメント