秋冬野菜の中でも、育てて楽しい代表格のひとつがダイコン。

しま農研でも最初の年は虫に食われて全滅…。

それでも毎年チャレンジを重ねるうちに、少しずつ腕が上がり、

今では地植えはもちろんプランターでもある程度安定して収穫できるようになりました。

この「家庭菜園研究ノート」では、しま農研が毎年記録してきたダイコン栽培の歩みをまとめています。

家庭菜園は思い通りにいかないことも多いけれど、

その試行錯誤こそが楽しい時間。うまくいった時の喜びは格別です。

このレポートが、「よし、ダイコンを育ててみようかな」

そんな気持ちを少しでも後押しできたら嬉しいです。

1. しま農研ダイコン栽培ヒストリー

しま農研がダイコン栽培を始めたのは、家庭菜園をスタートして3年目のこと。

夏野菜の栽培に少し慣れてきて、

「次は秋冬にも挑戦してみたい。やっぱりダイコンかな?」

そんな気持ちがきっかけでした。

ここでは、初めての栽培から2024年までの

しま農研ダイコン栽培ヒストリーを振り返ります!

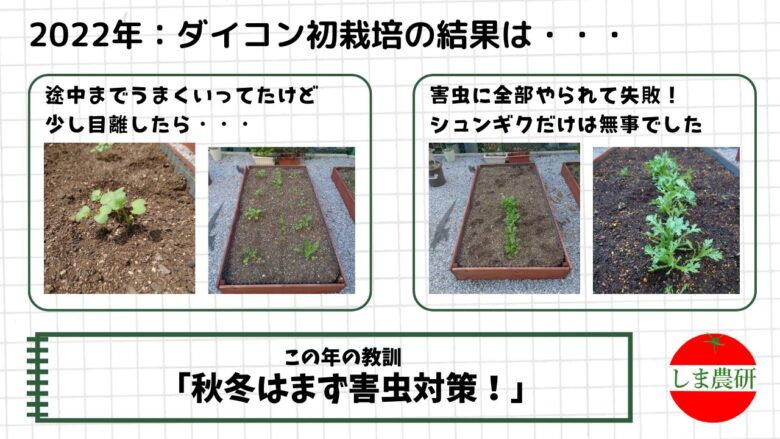

2022年:ダイコン初栽培の結果は・・・

全滅。

秋冬野菜栽培での防虫ネットの重要性を知らずにスタートした初ダイコン。

途中までは順調に育っていたものの、10月を過ぎた頃に害虫に一気にやられてしまいました。

一緒に植えていたシュンギクだけがなんとか生き残る結果に。

悔しいけれど、この経験で

「秋冬はまず害虫対策!」

という大切さを身をもって学びました。

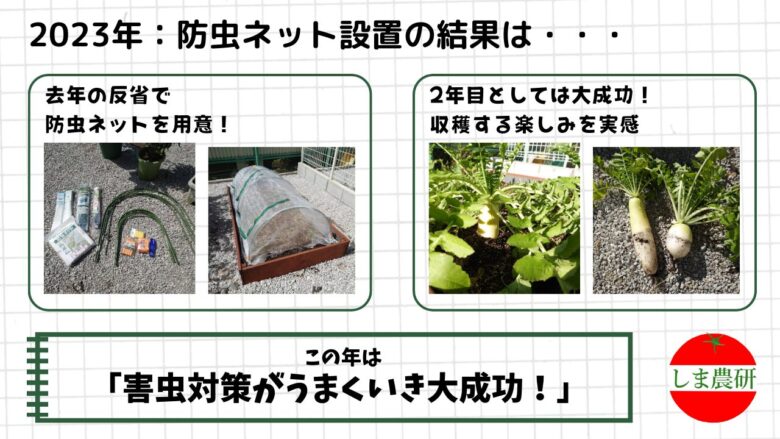

2023年:防虫ネット設置の結果は・・・

昨年の反省を活かし、防虫ネットを購入して再挑戦。

これで完璧…と思いきや、9月3日に播いた種は2週間後の10日に一度食害されてしまい、再播種することに。

芽が出てからネットを張ったのが遅く、すでに虫に狙われていたようでした。

しかし再播種後はすくすくと生長し、

「自分の菜園でこんな立派なダイコンができるんだ!」と感動。

特に聖護院ダイコンはスーパーではあまり見かけない品種で、収穫の喜びも格別でした。

さらにプランターで試した2株も元気に生長。

2年目としては大成功といえる、満足のいくシーズンになりました。

2024年:地植えとプランターの挑戦

昨年プランター栽培に手ごたえを感じたことから、

この年はプランターの本数を増やして栽培に挑戦しました。

結果はやや小ぶりなものもありましたが、きれいなダイコンを8本収穫と上々の成果。

一方、地植えでは害虫の侵入を許してしまい一部は播種し直しに。

食害された芽が多く、生長が遅れて十分に太らない株も出てしまいました。

改めて、ダイコンの初期生長を守ることの大切さを痛感。

密閉方法の工夫や、初期だけは殺虫・殺菌剤の力を少し借りることも

今後の課題として検討したい年となりました。

しま農研 ダイコン栽培データまとめ

毎年の栽培データを一覧にしました。

この記録を積み重ねて、今後の栽培計画や比較に役立てていきます。

| 年 | 品種 | 栽培環境 | 播種日 | 初収穫日 | 撤去日 | 収穫数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2022 | 早太り聖護院ダイコン | 地植え | 9/10 | ― | ― | ― |

| 2022 | はやうま冬自慢 | 地植え | 9/10 | ― | ― | ― |

| 2023 | 聖護院ダイコン | 地植え | 9/19 | 12/30 | 1/27 | 5本 |

| 2023 | はやうま冬自慢 | 地植え | 9/19 | 12/20 | 2/18 | 6本 |

| 2023 | はやうま冬自慢 | プランター | 10/1 | 1/3 | 1/27 | 2本 |

| 2024 | 大蔵ダイコン | 地植え | 9/16 | 1/18 | 3/30 | 6本 |

| 2024 | 大蔵ダイコン | プランター | 9/16 | 12/8 | 3/20 | 8本 |

2.写真でたどるダイコンの成長カレンダー

しま農研で実際に育てたダイコンの成長カレンダーです。

後から見返すと「次はもう少し間引きを早めてみようかな」など、

栽培計画の基準になる記録としてまとめています。

よろしければあなたのダイコン栽培の参考にしいてください!

2023年の地植えダイコンのタイムライン

9月20日に播種し、1か月後には間引きを完了して1本立ちに。

ここまで育てば、収穫できる可能性はぐっと高まります。

播種から約3か月後には収穫が始まり、

その後はみずみずしいダイコンを次々と収穫できました。

| 月 | 降水量(mm) | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 日照時間(h) |

|---|---|---|---|---|---|

| 9月 | 229.0 | 26.7 | 34.9 | 18.5 | 143 |

| 10月 | 147.0 | 18.9 | 29.9 | 11.4 | 200 |

| 11月 | 41.5 | 14.4 | 27.5 | 5.3 | 174 |

| 12月 | 19.5 | 9.4 | 21.1 | 0.9 | 199 |

| 1月 | 36.0 | 7.1 | 11.8 | 2.9 | 198 |

3.しま農研のダイコン栽培実践レポート

家庭菜園の醍醐味は、自分なりにいろいろ試してみること。

しま農研でも毎年、工夫や実験をしながらダイコン栽培に取り組んでいます。

ここでは、その中からレポート形式でまとめた内容をシェアします。

3.1 ダイコンは10月播種でも収穫できる?

ダイコンは育てやすい秋冬野菜ですが、

「9月に種をまくと収穫時期が重なってしまう…10月播種でも間に合うの?」

そんな疑問を検証するため、9月まきと10月まきの成長を比較してみました。

結果は、

- 生長はやや遅め

- 収穫サイズはやや小ぶり

…でしたが、しま農研の菜園では10月播種でもしっかり収穫可能でした。

詳しいデータや比較写真は

👉「9月まきと10月まきでどう違う?ダイコン・ニンジンの栽培観察レポート(2024年版)」

にまとめています。

10月播種に挑戦してみたい方は、ぜひ参考にしてください。

4.ダイコン栽培方法

前章では、しま農研が実際に取り組んだダイコン栽培の記録を紹介しました。

ここでは、プランターと地植えの2通りそれぞれの具体的な栽培手順をまとめています。

播種から収穫、防虫ネットの使い方まで、

家庭菜園で役立つ実践的なヒントをステップごとに解説しています。

ダイコン栽培に挑戦したい方は、ぜひ参考にしてください。

5.まとめ

ダイコン栽培は、毎年新しい発見があり

しま農研にとっても育てるたびに学びが増える楽しい野菜です。

この記事では、年ごとの栽培ヒストリーや実践レポート、

さらに実際に試した検証の結果まで紹介してきました。

これらの経験が、これからダイコンに挑戦する方の

ヒントや参考になればうれしいです。

しま農研ではダイコン以外にも、

多彩な野菜の栽培レポートを公開しています。

👉 しま農研の栽培レポートガイド

実際に栽培して得た成功と失敗のポイントをまとめているので、

ぜひ他の野菜の記事ものぞいてみてください。

読んでいただきありがとうございました!

コメント